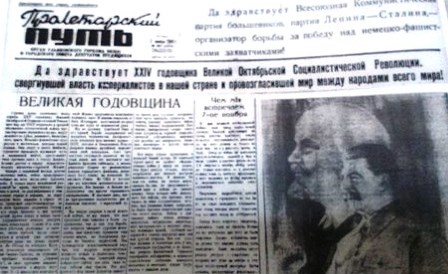

Печатный орган Ульяновского горкома ВКП(б) и Совета депутатов трудящихся – газета «Пролетарский путь» в номере за 22 января 1935 года «разжаловала» товарища Сталина, назвав его НЕ великим вождем. Так и напечатала черным по белому: «Таков итог работы партии под руководством НЕ великого вождя тов. Сталина за эти одиннадцать лет». К счастью, «вылазку классового врага» быстро заметили и приняли меры, поручив директору районной конторы связи товарищу Зитус и начальнику НКВД товарищу Раевскому срочно изъять злополучный номер у подписчиков и из продажи, а последнему – еще и немедленно разобраться в случившемся.

Расследование показало, что «грубейшее политическое искажение» было допущено в перепечатке передовицы центральной «Правды», текст которой прислали в «Пролетарский путь» накануне по радио. Его тут же оправили в набор, где наборщица Максимова перепутала букву и вместо слова «ее», получилась непонятное «ге». Корректор ошибку «выловила» и пометила, но та почему-то осталась не исправленной и полосу сверстали, как есть. Ночной корректор тоже заметил и пометил опечатку аж дважды, а рабочий-правщик Кузьмин, который, как выяснилось, был пьян, ее «исправил», заменив невнятное «ге» на понятное «не», после чего почему-то отказался передать полосу корректору на вторичную проверку. Так «исправленная» верстка попала к пьяному же печатнику Хвоичкину, и наутро газету, содержавшую грубейший политический изъян, доставили подписчикам.

Рассмотрев итоги расследования уже 23 января, бюро Ульяновского горкома ВКП(б) постановило Кузьмина и Хвоичкина арестовать, а директору типографии товарищу Клементьеву объявить строгий выговор с предупреждением «за притупление классовой бдительности, за допущение выпивки рабочих на производстве (в ночную смену) и за упадок трудовой дисциплины в типографии». По выговору получили также типографский парторг Фадеев, председатель профкома Гаранина и главный редактор Игнатьев. Последний – за то, что «не принял необходимых мер к повышению дисциплины и ответственности директора типографии и корректоров, что и привело к грубейшим политическим искажениям в газете».

Кроме того, руководству издания поручалось «проверить весь состав типографии, выявить и изгнать классово чуждый и политически неблагонадежный элемент, и укрепить газетный цех наиболее проверенными рабочими-ударниками».

По нынешним меркам – инцидент пустяковый. Подавляющее большинство современных «независимых» средств массовой информации являются предприятиями сугубо коммерческими. Следовательно, их главная цель – зарабатывать и приносить прибыль. А еще – по возможности формировать общественное мнение в соответствии с потребностями и взглядами своих владельцев или спонсоров. Ну, или, тех и других, от которых эти СМИ, разумеется, никак не зависят. Так что, в погоне за читателем, а, следовательно, и за его деньгами, кого только и как только современные медиа не клеймят! И – ничего.

Глас народа

Совсем по-иному было при советской власти. Принципы и задачи советской, а точнее партийной печати сформулировал В.И. Ленин в своих статьях, написанных еще в 1902 и 1905 годах. «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного-единого, великого социал-демократического механизма», – писал вождь. Литераторы, по его мнению, должны были непременно входить в партийные организации, а каждая газета быть «не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором». Так оно впоследствии и стало.

В Ульяновске и одноименном районе поставленные великим заемляком задачи решала газета «Пролетарский путь». В числе прочего, ее организующая роль состояла и в том, чтобы обеспечивать обратную связь между, как тогда говорили, массами и их руководством, так сказать, транслировать глас народа снизу вверх, усиливая его. Особенно в деле борьбы с злоупотреблениями на местах и, в первую очередь, со стороны органов власти.

Так, за период с 1 января по 1 июня 1935 года редакция получила «с мест» в общей сложности около полутора сотен жалоб, опубликовав по некоторым из них ряд критических заметок.

Чаще всего люди жаловались на безобразия в колхозах – 42 сигнала за полгода. На втором месте шла кооперация – 26 писем. Работой сельсоветов был недоволен 21 читатель, 9 жалоб касались промышленных предприятий, 4 – учреждений просвещения, 3 – совхозов. Меньше всего нареканий вызывала деятельность судебных и следственных органов, милиции, госстраха и здравоохранения – на каждый из них за полгода пожаловались всего по одному человеку. И совсем не было претензий к горсовету, земельным и налоговым органам, а также к соцстраху. Еще 32 жалобы были отнесены к разделу «прочие».

Больше всего людей возмущали злоупотребления (33 сигнала) и халатность (30) некоторых ответработников. В шестнадцати письмах речь шла о вредительстве в животноводстве, в восьми – о фактах хищения собственности, в шести – о растратах. Столько же писали о проблемах лишенцев, пятеро сообщали о случаях хулиганства, четверо – о неправильном начислении зарплаты и увольнении и по два автора информировали газету о спекуляции, обмеривании или обвешивании в торговле, браке на производстве и о зажиме критики и самокритики. Остальные 23 письма касались прочих непорядков.

В отсутствии социологии, анализ таких «сигналов» позволял вычленять основные точки напряжения, главными из которых на тот момент оказались колхозы, потребкооперация и органы сельской власти, где по информации с мест, в основном и процветали злоупотребления, халатность, хищения и вредительство. Важно, что по каждому такому сообщению прокуратура проводила тщательную проверку, и о результатах обязательно информировала людей опять же через газету, в коллективе которой, между тем, тоже далеко не все обстояло ровно да гладко. Например, ЧП с «разоблачением культа личности» товарища Сталина было далеко не первым и даже не самым серьезным. За три недели до случившегося – 2 января 1935 года начальник горотдела НКВД Раевский доложил бюро Ульяновского горкома ВКП(б) об аресте трех работников типографии и редакции «Пролетарского пути». Протокол заседания и постановление по этому вопросу сразу же снабдили грифом «совершенно секретно» и убрали в «особую папку», где документы и хранятся до наших дней.

Что же такого ужасного раскопали чекисты?

Продолжение читайте по ссылке Тернистый «Пролетарский путь». Часть 2 (окончание)

Владимир Миронов

«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте

Воспоминания, 20.1.2026В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами

Воспоминания, 27.1.2026