Село Аксаково Симбирского уезда, а ныне – Майнского района, известно всему читающему миру благодаря творчеству выдающегося русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова как родовое имение семьи. В своей трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова внука» и «Воспоминания» писатель вывел это село под названиями Троицкое, Симбирское Аксаково, Старое Аксаково, Старое Багрово, Симбирское Багрово и посвятил ему немало строк. В книгах живо, ярко и образно отображены родословная семьи, жизнь и быт, нравы местных помещиков и крестьян, окружающая неповторимая природа. В здешнее имение будущий писатель часто приезжал с семьёй отца, жил в нём подолгу, а последний раз наведался в 1851 году уже будучи знаменитым литератором.

История села уходит в глубь веков. Из архивных документов известно, что 14 августа 1673 года было «отведено в поместье Алексею Любимову сыну Аксакову в Симбирском уезде пашни по речке Майне 70 четвертей в поле», а после его смерти в 1677 году «подано и отказано детям его Матвею да Дмитрию с братьями поместье» там же «из пашни, перелогу, дикаго поля, сенных покосов, лесу и всяких угодий на 300 четвертей в поле… со крестьяны и двором помещиковым».

Вначале село называлось Троицким – по имени прихода приходской церкви Живоначальной Троицы, затем – «Аксаково тож» и «Безымянным».

Имение разрасталось быстро: если в 1673 году Аксаковым принадлежало здесь чуть более 120 десятин, то в конце XVII века уже более 2500 десятин. Но оно и быстро дробилось наследниками. «Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой вотчине своей…» – писал по этому поводу С.Т. Аксаков, – потому что «три поколения сряду в роду его было по одному сыну и по нескольку дочерей; некоторые из них выходили замуж, и в приданое им отдавали часть крестьян и часть земли… уже четверо чужих хозяев имели право на общее владение неразмежованной землёю…»

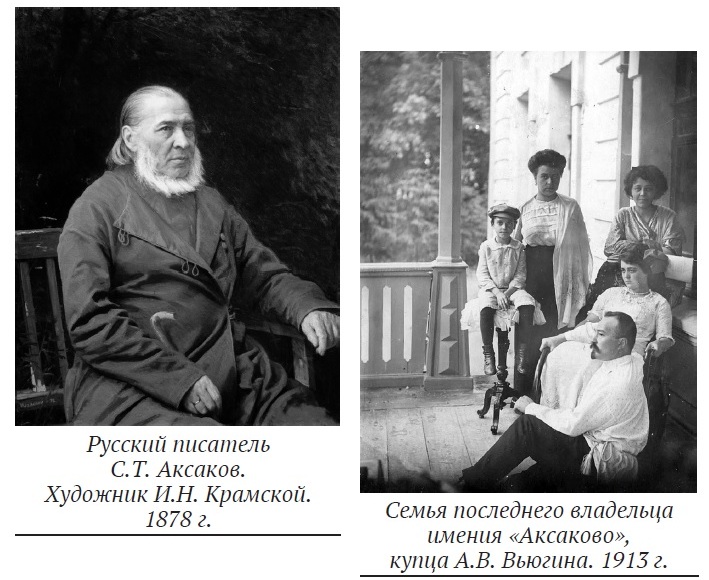

Напомним, со слов писателя, что из себя представляло родовое поместье во время одного из ранних приездов его сюда: «Там был полуразвалившийся домишко, где жил некогда мой дедушка с бабушкой, где родились все мои тётки и мой отец. Я заметил, что отец чуть не заплакал, войдя в старые господские хоромы… и увидя, как всё постарело, подгнило, осело и покосилось. Матери моей очень не понравились эти развалины…» Таким жалким выглядел барский дом, когда имение принадлежало деду и отцу, а затем перешло к его младшему брату Аркадию Тимофеевичу. В 1862 году хозяином имения стал Николай Аркадьевич – племянник писателя, последний представитель рода Аксаковых. Он постепенно продал его разным лицам, в том числе «вдове дворянке Екатерине Ивановне Гречкиной». А после её смерти в 1903 году её сын, А.Я. Гречкин, «в том же году распродал всё имение по частям»: 523 десятины леса купила «жена купца Марта Антоновна Степанова», примерно столько же десятин выкупили местные крестьяне, а усадьбу и 711 десятин земли приобрёл симбирский купец, потомственный почётный гражданин А.В. Вьюгин – последний владелец имения.

Нам не было известно, как выглядело аксаковское имение в XIX – начале XX века, что из себя представляли его новые владельцы. Обнаруженные мною летом 2004 года документы позволяют ответить на этот вопрос, расширяют и углубляют наши представления о жизни родственников писателя, изложенной в его трилогии.

В фонде Симбирской духовной консистории мною выявлен интереснейший документ под названием «Церковно-приходская летопись Троицкой церкви села Аксакова» на 33 листах, в которой с 1874-го по 1917 год включительно местные приходские священники В.А. Алексеевский, а потом А. Троицкий старательно описывали события, происходившие в церковном приходе. Материал летописи не использовался в литературе об С.Т. Аксакове и вводится в научный оборот впервые.

Некоторые записи летописи имеют прямое отношение к близким родственникам Сергея Тимофеевича. Так, в её начале отмечается: «Просьба помещиков Никонора Фёдорова Мошенского и Степана Михайлова Аксакова показывает, что в 1790 году Храм в селе Аксаково уже пришёл в ветхость, вследствие коей им, на имя выборного Анания Петрова и старосты Михаила Ефремова, выдана строительная грамота с благословения Амвросия, архиепископа Казанского и Свияжского. По клировым ведомостям ныне существующий храм значится построенным в 1791 году, и именно этими же помещиками Мошенским и Аксаковым». Нет сомнения, что упомянутый в летописи Степан Михайлович Аксаков – это родной дедушка писателя, а Н.Ф. Мошенсков, другой здешний помещик, возможно, его родственник. Примечательно, что новую церковь в селе они построили в 1791 году – в год рождения будущего писателя. Случайность ли это или заранее обдуманный шаг его деда? Трудно ответить на этот вопрос однозначно.

Читаем летопись дальше: «В 1837 году по просьбе приходского помещика Аркадия Тимофеевича Аксакова этот храм был перекрыт новым тёсом с благословения Анатолия, архиепископа Симбирского и Сызранского». Другими словами, в год трагической гибели А.С. Пушкина стараниями родного младшего брата писателя, нового владельца имения в Аксакове, внешний вид здешней церкви преобразился.

Следующие три записи в летописи относятся к племяннику С.Т. Аксакова Николаю Аркадьевичу Аксакову и его матери. В первой записи говорится: «В 1871 году храм сей был перекрыт вместо дерева железом и выстроена новая ограда с благословения Евгения, епископа Симбирского и Сызранского. На этот предмет помещиком Николаем Аркадьевым Аксаковым и матерью его Анной Степановой Аксаковой пожертвовано 420 рублей, церковным старостой села Аксакова крестьянином Симоном Захаровым 120 рублей. Остальное же пожертвовано прихожанами из собственных средств. Всего же поправка стоила более 800 рублей». Другая запись, за 1884 год, сообщает: «В этом же году, по случаю постройки новой церкви, устроено попечительство. Председателем избран помещик Николай Аркадиев Аксаков». Заметим, что новая церковь в селе ещё не начинала строиться, а лишь было избрано попечительство. И, наконец, третья запись за 1887 год говорит, что 23 сентября А.С. Аксакова прислала церкви «билет Государственного непрерывного дохода в 1500 рублей, процентом с которого должен пользоваться причт». Поясним, что после получения такого щедрого вклада от бывших владельцев села (к тому времени имение уже более года принадлежало новой хозяйке – Е.И. Гречкиной) появилась реальная возможность начать строительство новой церкви в селе. Этому событию 10 марта 1888 года в старом храме был посвящён специальный благодарственный молебен.

Интересно описание самой Троицкой церкви, той самой, какой её видели Аксаковы. Приведём из него лишь некоторые выдержки: «Церковь здесь деревянная с такою же колокольнею и уже старая. В ней престолов два: один, в холодной, что в настоящее время во имя Пресвятыя и Живоначальныя Троицы, второй – в приделе – тёплый во имя святителя и чудотворца Николая. Алтарь настоящий построен в виде полукруга – мерою в 7,5 аршин и в ширину 8 аршин… Стены внутри промазаны и выбелены, в самом верху выкрашены голубой краской… Колокольня внизу в виде квадрата, пристроенного к трапезе, на котором осмерик с 8 стенами, далее купол и железный крест, выкрашенный жёлтой краской. Церковь вся обтянута тёсом, стены которой выкрашены жёлтой краской, а крыша на нём железная, окрашена. Окон в алтаре 3, а в приделе – одно… Дверей две – западная и северная и обе с фронтонами простой работы…»

Как выглядело Аксаковское имение в начале XX века, видно из коллекции в 24 фотографии, подаренной создающемуся в Майне районному музею майнской пенсионеркой Маргаритой Константиновной Боголюбовой, бессменно проработавшей 57 лет воспитателем и завучем в Майнском детском доме. Подлинные фотографии представляют большую историческую ценность и до 2004 года не были известны даже местным краеведам. На обратной стороне у ряда фотоснимков в левом верхнем углу красивым почерком чёрной тушью выведена одна надпись: «Имение Аксаково. Август 1913», а ниже пояснения: «Усадьба. Главная терраса большого дома», «Родник», «Ток», «Мост» и другие.

На снимках изображены люди, имеющие самое прямое отношение к имению: сам хозяин купец А.В. Вьюгин, его жена Маргарита Эрнестовна, её сестра Александра, братья Борис и Константин Шмахтенберги, а также дворовые люди – горничная, кормилица, повара, кучера, конюхи, ключница, егеря, сторожа. На трёх снимках – крестьяне из имения: за работой на току, во время праздника Троицы, на фоне полуразвалившейся избушки с единственным оконцем. Все они в домотканной одежде и лохмотьях.

На некоторых снимках – большой каменный дом с верандой, деревянные здания под железной крышей, постройки хозяйственного назначения под густой сенью кустов и деревьев. К сожалению, фотограф, очевидно любитель, не заснял эти дома и постройки в «полный рост» – во всю их длину, ширину и высоту. Ясно одно: это – не старый господский дом, о котором писал С.Т. Аксаков, а постройки более позднего времени.

Кто был строитель и заказчик этих построек в имении на фотографиях 1913 года? Наш краевед К.А. Селиванов считает, что Аркадий Аксаков, который «воздвиг грандиозные каменные постройки, поражавшие современников своими размерами и оригинальностью». Есть и другое мнение – его сын Николай Аркадьевич. Ошибся краевед и в определении даты перехода имения А.В. Вьюгину: он купил его не «в конце XIX века», а в 1903 году, и, подчеркнув, что был купец «человеком, совершенно равнодушным к литературе, к истории», он делает бездоказательный вывод: «Вскоре от каменных построек не осталось и кирпича. Потом исчезло и всё имение».

Трудно согласиться с таким мнением. Можно быть равнодушным к литературе, но не разрушать имение, которое началось с революции 1917 года.

Хороши в коллекции снимки с аллеями парка, со скамеечками и висящими фонарями, с большим прудом и лодками; они займут почётное место в нашем музее в экспозиции, посвящённой «дворянским гнёздам».

У М.К. Боголюбовой снимки оказались после отца Константина Эрнестовича Шмахтенберга – родного брата жены А.В. Вьюгина. Морской офицер в августе 1913 года приехал погостить к сестре Маргарите, там же оказались его брат Борис и сестра Александра. Вот по этому случаю и появились фотографии.

Эта тема нуждается в дальнейшем изучении. Мне удалось с помощью краеведа А.С. Сытина установить некоторые сведения о купце А.В. Вьюгине – управляющем Волжско-Камским коммерческим банком в Симбирске, ему не чужды была частная благотворительность и общественная деятельность. В 1903–1904 годах он член Симбирского правления Императорского общества спасения на водах, казначей Симбирской губернской учёной архивной комиссии, в 1903 году им было собрано 310 рублей пожертвований для нужд комиссии, в 1901 году на его средства было издана книга В.Э. Красовского «Хронологический перечень событий Симбирской губернии. 1372–1901 гг.». Первым в списке симбирских купцов, которые отличались «наибольшей щедростью» в благотворительной деятельности, назвали А.В. Вьюгина авторы 1-го тома солидного издания «Города и поселения Ульяновской области» (Ульяновск, 2019, с. 19). Где уж тут его равнодушие к истории, о котором пишет К.А. Селиванов?

Интереснейшей личностью был дед М.К. Боголюбовой по отцу немец Эрнест Шмахтенберг, имевший предприятия в Германии и в Подмосковье. Он был женат на русской женщине, не поехавшей с ним на его родину, все их дети, несмотря на это, получили в Германии высшее образование. Отец М.К. Боголюбовой, Константин Эрнестович (1880–1936), служил офицером на родине отца и в Италии, потом жил в России, свою единственную дочь назвал именем любимой сестры – жены купца А.В. Вьюгина. А дочь Андрея Васильевича Вьюгина с семьёй сына проживает где-то в Москве. Предстоят их поиски.

Ленинец, 4 и 11 ноября 2003 г.;

Ульяновская правда, 30 января 2004 г.;

Краеведческие записки Ульяновского областного

краеведческого музея

имени И.А. Гончарова. Выпуск 13. 2007 г., с. 42–47.

Материал из книги:

Воробьёв, В.К. Майнская земля и её люди. Записки краеведа. В.К. Воробьёв. – Ульяновск: Общество с ограниченной ответственностью «Симбирское информационное бюро», 2023. – 232 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе .........................................................................................3

От автора .........................................................................................4

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИЗ ПРОШЛОГО РОДНОГО КРАЯ

Река Майна и железная дорога – символы посёлка и района......7

Слава и честь Майнского района.............................................14

Первая строка биографии Симбирского края............................22

Когда возникла наша Берёзовка?............................................28

Симбирский губернатор и апалихинские крестьяне...................31

Страницы истории села Апалиха..............................................33

В борьбе за землю и волю..............................................,.........41

Наказаны по царскому повелению............................................44

Новые материалы об Аксаковском имении ................................47

Земляк и соратник В.И. Ленина.................................................53

А.А. Пластов в Майне. Новые материалы....................................56

Майна – районный центр Средневолжского края.........................61

Майнцы в годы Великой Отечественной войны............................70

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТРУДЫ И ПОДВИГИ ЗЕМЛЯКОВ

И.С. Полбин в Майне. Новые материалы.....................................78

Подвиг на реке Нарев................................................................88

Кавалер Золотой Звезды из Дедяшевки.......................................91

Герой из села Городецкое...........................................................95

В боях за высоту........................................................................99

Мост памяти В.П. Зимина...........................................................104

Подвиг артиллериста П.А. Абрамова ...........................................109

На реке Свирь............................................................................111

Артиллерист Пётр Богатов...........................................................115

Подвиги разведчика Юдина.........................................................118

Трижды награждённый орденом Славы.........................................121

В боях за Прибалтику..................................................................124

Побег из ада...............................................................................126

Жизнь, отданная армии...............................................................127

Через всю жизнь.........................................................................132

Из семьи Немытиных...................................................................135

Воины-интернационалисты..........................................................138

Писатель и поэт А.П. Макаров......................................................140

Писатель из села Чуфарова..........................................................142

Писатель из Старой Майны...........................................................145

«Я родом из Майны…»..................................................................147

Академик из Кадыковки................................................................149

Ледокол «Владимир Каврайский»..................................................151

Учёный-химик из Ртищево-Каменки...............................................153

Родился в селе Тагай ...................................................................155

Педагог и краевед, художник и журналист.....................................159

По путёвке И.С. Полбина...............................................................162

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НА НИВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ

Первая инспекция И.Н. Ульянова...................................................164

Новое об И.Н. Ульянове.................................................................171

Как работали учителя-ульяновцы...................................................178

И.Н. Ульянов и школы Майнского района........................................181

Из истории церковных школ Майнского района...............................206

Первые очаги культуры в Майне....................................................216

Подарили Майне новую школу.......................................................218

Как строилась школа.....................................................................222

Устремлённая в будущее................................................................224

Анненковская библиотека – первая в районе?.................................227

«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте

Воспоминания, 20.1.2026Номер «Ульяновской правды» с Указом об образовании Ульяновской области

События, 19.1.194321 января 1924 года умер Ленин. Дворец книги показал газеты того времени

События, 21.1.1924