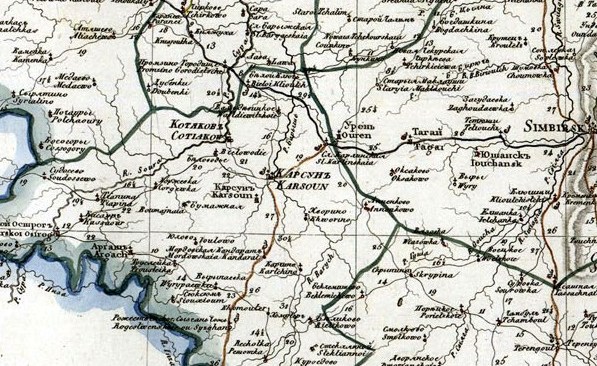

Ровно 350 лет тому назад в нашем крае закончились грандиозные работы по строительству Симбирской оборонительной линии, которые продолжались 6 лет, с 1648-го по 1654 год. Она стала продолжением Карсунской укреплённой линии, возведённой годом ранее, и по существу была восточной границей Русского государства. Обе линии были построены по указу «тишайшего» царя Алексея Михайловича Романова трудом и потом тысяч и тысяч крепостных россиян «на самых великих степных проходах», чтобы защитить местное население от набегов кочевников и с целью хозяйственного освоения края.

Эти линии были построены по всем правилам русского военного искусства того времени. На открытых степных местах устраивались внушительных размеров рвы и валы с частоколом, городки-крепости, остроги и слободы, а в лесах – огромные засеки, сплошные завалы из подрубленных деревьев. Историки подсчитали, что общая длина Карсунско-Симбирской линии составляла около 165 вёрст. Так в биографии сотен и сотен населённых пунктов нашей области была вписана самая первая строка, а «первые случаи», по словам Н.Г. Чернышевского, «имеют исторический интерес».

Служилые люди (стрельцы, казаки и пушкари) успешно выполнили поставленную перед ними задачу, защитили русский народ от кочевников, вписали яркую страницу в российскую историю, а линия (или «черта», как её тогда называли) стала символом боевого и трудового народного героизма, позднее была объявлена государственным памятником истории и природы.

Строительство черты нашло отражение в местном фольклоре. 70 лет назад наш старейший краевед Н.А. Кузминский записал бытовавшую в области красивую легенду о том, как былинный русский богатырь Илья Муромец защитил жителей от набегов басурман. Он смастерил огромную дубовую соху, впряг в неё своего верного боевого коня и, поднатужившись, провёл борозду – границу между Волгой и Сурой. Была она настолько глубокой и неприступной, что кочевники не осмеливались перебраться через неё и в дальнейшем забыли о своих походах на Русь. В память о чудесном избавлении от беды благодарный русский народ любовно назвал борозду Богатырёвой (с этой легендой можно ознакомиться во второй части книги Н.А. Кузминского «Для тех, кто ищет», вышедшей в 1951 году в Ульяновске (с. 59–73).

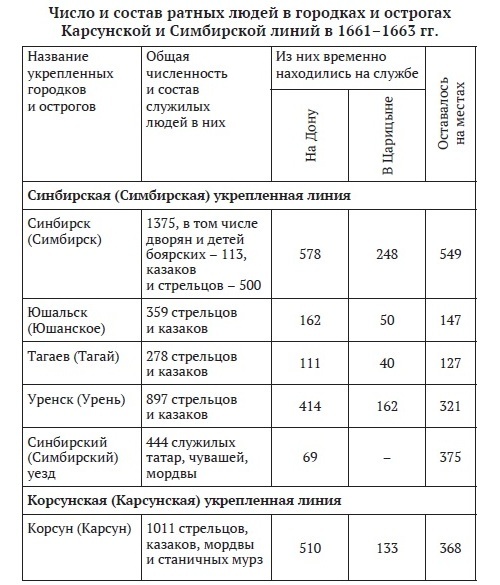

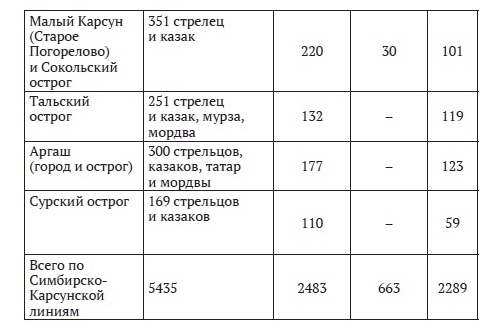

Линии посвящено немало публикаций, в которых имеются некоторые белые пятна и неточности. Например, я долгое время не встречал в краеведческой литературе сведений о числе и составе служилых людей в городках и острогах в первые годы их образования, пока не просмотрел книгу академика С.Б. Веселовского «Сметы военных сил Московского государства 1661–1663 гг.». Издание Императорского общества истории и древностей Российских при Московском университете», вышедшей в Москве в Синодальной типографии в 1911 году. В ней всего 59 страниц, но каких! В данной книге называются численность ратных людей и их социальное происхождение в Казани, Астрахани, во всех «понизовых городах» и оборонительных линиях в России того периода. Сухой, состоящий из цифр официальный текст сметы по Карсунской и Симбирской линиям в книге, занимающий чуть более двух страниц, мною был переработан в специальную таблицу с сохранением порядка следования городков и острогов и тогдашних их названий.

Число и состав ратных людей в городках и острогах

Карсунской и Симбирской линий в 1661–1663 гг.

Материал таблицы, составленный на основе такого редкого первоисточника, позволяет безошибочно установить все без исключения городки и остроги на Карсунской и Симбирской линиях по порядку их следования и сравнить между собой по числу и составу гарнизонов, исправить тем самым допущенные неточности. Сравнительно крупными городками на них были Симбирск и Карсун, что вполне естественно для центров укреплённых линий. За ними следуют городки поменьше: Уренский (ныне село Урень-Карлинское Карсунского района), Юшанское (ныне село Юшанское Майнского района), Малый Карсун (ныне село Старое Погорелово Вешкаймского района) и Аргашский (ныне село Аргаш Инзенского района). Основной категорией служилых людей в городках и острогах были стрельцы и казаки во главе с дворянами и детьми боярскими, а также служилые татары, чуваши и мордва.

Общее число ратных людей на Карсунской и Симбирской пограничных чертах (5435 человек) было значительное по сравнению с гарнизонами соседних линий: Саранской (3479 человек), Закамской (1932) и Инсарско-Потишской (965). Большое количество служилых людей на Карсунско-Симбирской линии (3146 человек) находились тогда по указу царя Алексея Михайловича «на ево государове службе» в Царицыне и на Дону под руководством бояр, воевод и князей Г.С. Черкасского и Ф.Ф. Волконского, причём часть ратников была направлена на «изменников на уфимских башкирцев».

Автор научного труда Степан Борисович Веселовский (1876–1952) – известный советский историк, академик Академии наук СССР, написавший немало работ по социально-экономической истории России XIV–XVII веков, источниковедению и вспомогательным дисциплинам. Мы, ульяновцы, должны быть благодарны ему за эту книгу с ценными сведениями по истории нашего края.

Некоторые исследователи допускают неточности в описании границ Карсунско-Симбирской линии. Так, доцент Ульяновского пединститута Н.П. Гриценко в своей книге «Очерки по истории города Симбирска – Ульяновска и Ульяновской области» (издательство «Ульяновская правда», 1948, с. 20–21) писал про Карсунскую линию: «Она проходила вдоль левого берега реки Сельди… до Тагая и Уреня. От Уренского городка вал шёл на юго-запад… до реки Барыш, что выше двух километров города Карсуна». Почти дословно повторяет эту выдержку доцент этого института И.А. Стеценко в статье «Засечные оборонительные линии» в первом томе «Ульяновской – Симбирской энциклопедии» (Ульяновск, «Симбирская книга», 2000, с. 211), затем противоречит сказанному. Не ясно, на какой же линии были построены городки Тагай и Юшанск: Карсунской или Симбирской. В действительности, как видно из таблицы, эти городки относились к Симбирской линии, а река Сельдь к Уреню, Карсуну и Карсунской линии не имеет никакого отношения. Начинается она у села Абрамовка Майнского района, течёт в противоположном к Карсуну направлении, впадает в реку Свиягу около г. Ульяновска.

Н.П. Гриценко так же ошибочно полагает, что Карсунская линия заканчивается Инсарским острогом (с. 22). На самом деле она заканчивается Сурским острогом (ныне село Первомайское Инзенского района), а Инсарский острог был построен в 1653 году и входил в состав Инсарско-Потишской линии, соседней с Карсунской.

В книге «Край Ильича. Памятные места» (второе издание, Саратов, Приволжское кн. изд-во, Ульяновск. отделение, 1985, с. 156, 160, 171 и др.) допущены неточности в отношении Карсуна (основан «на Симбирской засечной черте»), сёл Старое Погорелово, Аргаш и некоторых других (возникли на Симбирской засечной черте как остроги «в 1647–1648 гг.»). Из данного издания эти неточности переходят в другие публикации. Следует иметь в виду, что эти селения однозначно возникли в 1647 году не как остроги, а как городки-крепости, и не на Симбирской, а на Карсунской линии. Впрочем, год возведения Карсунской черты виден из указа царя Алексея Михайловича от 18 ноября 1648 года воеводе города Курмыш С.И. Чеглокову: «В прошлом во 155 (1647. – В. В.) году по нашему указу стольник наш и воевода Богдан Хитрово меж реки Барыша и реки Суры для береженья от татарских приходов учинил новую Корсунскую засеку на пятидесят на трёх верстах, а подле тое новыя засеки на реке Барыш поставлен город Корсун да подле засеки ж устроены два города да четыре острога жилые» (указ опуб-ликован в книге А.Н. Зерцалова «Материалы по истории Симбирского края XVII–XVIII веков. Издание Симбирской губернской учёной архивной комиссии под редакцией В.Э. Красовского». Симбирск, 1900, с. 22). «Два города» – это Малый Карсун (ныне село Старое Погорелово Вешкаймского района) и Аргаш (ныне село Аргаш Инзенского района), а «четыре острога» – это Сокольский (бывшая деревня Соколка Вешкаймского района), Тальский, Аргашский и Сурский (два первых села из Инзенского района, а последнее из Сурского).

Некоторые авторы не только путают городки с острогами на линиях и сами линии, на которых они возникли, но и не называют их полностью. Например, И.А. Стеценко в перечне городков Карсунской черты не упоминает городки Малый Карсун и Аргаш. Некоторые авторы не совсем точно называют Карсунскую и Симбирскую линии засекой, засечной чертой. Это неправильно в стилистическом и смысловом значениях. Тут надо понимать, что засека – это сплошные завалы подрубленных деревьев, одна часть линии и только в лесной местности. Другая часть линии, на открытых степных местах, с вырытыми глубокими рвами с водой и высокими валами с частоколом тоже называется линией или чертой. Обе части справедливо будет назвать оборонительной, укреплённой, пограничной линией, а в лесах – засеками.

Строительство линии самым тесным образом связано с возникновением в нашем крае сотен населённых пунктов, хотя об этом (если честно признаться) мало кто из ульяновцев может что-то определённо сказать. Впрочем, по инициативе Государственного историко-мемориального заповедника «Родина В.И. Ленина» в Ульяновске не так давно открыт Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта» и ведутся работы по созданию археологического музея на территории Симбирской оборонительной линии. А это даёт нам прекрасную возможность воочию со временем увидеть уникальную панораму грандиозных работ по созданию черты – самого раннего памятника в исторической биографии нашего края.

Ленинец, 25 мая 2004 г.;

Ульяновская правда, 11 июня 2004 г.

Материал из книги:

Воробьёв, В.К. Майнская земля и её люди. Записки краеведа. В.К. Воробьёв. – Ульяновск: Общество с ограниченной ответственностью «Симбирское информационное бюро», 2023. – 232 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе .........................................................................................3

От автора .........................................................................................4

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИЗ ПРОШЛОГО РОДНОГО КРАЯ

Река Майна и железная дорога – символы посёлка и района......7

Слава и честь Майнского района.............................................14

Первая строка биографии Симбирского края............................22

Когда возникла наша Берёзовка?............................................28

Симбирский губернатор и апалихинские крестьяне...................31

Страницы истории села Апалиха..............................................33

В борьбе за землю и волю..............................................,.........41

Наказаны по царскому повелению............................................44

Новые материалы об Аксаковском имении ................................47

Земляк и соратник В.И. Ленина.................................................53

А.А. Пластов в Майне. Новые материалы....................................56

Майна – районный центр Средневолжского края.........................61

Майнцы в годы Великой Отечественной войны............................70

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТРУДЫ И ПОДВИГИ ЗЕМЛЯКОВ

И.С. Полбин в Майне. Новые материалы.....................................78

Подвиг на реке Нарев................................................................88

Кавалер Золотой Звезды из Дедяшевки.......................................91

Герой из села Городецкое...........................................................95

В боях за высоту........................................................................99

Мост памяти В.П. Зимина...........................................................104

Подвиг артиллериста П.А. Абрамова ...........................................109

На реке Свирь............................................................................111

Артиллерист Пётр Богатов...........................................................115

Подвиги разведчика Юдина.........................................................118

Трижды награждённый орденом Славы.........................................121

В боях за Прибалтику..................................................................124

Побег из ада...............................................................................126

Жизнь, отданная армии...............................................................127

Через всю жизнь.........................................................................132

Из семьи Немытиных...................................................................135

Воины-интернационалисты..........................................................138

Писатель и поэт А.П. Макаров......................................................140

Писатель из села Чуфарова..........................................................142

Писатель из Старой Майны...........................................................145

«Я родом из Майны…»..................................................................147

Академик из Кадыковки................................................................149

Ледокол «Владимир Каврайский»..................................................151

Учёный-химик из Ртищево-Каменки...............................................153

Родился в селе Тагай ...................................................................155

Педагог и краевед, художник и журналист.....................................159

По путёвке И.С. Полбина...............................................................162

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НА НИВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ

Первая инспекция И.Н. Ульянова...................................................164

Новое об И.Н. Ульянове.................................................................171

Как работали учителя-ульяновцы...................................................178

И.Н. Ульянов и школы Майнского района........................................181

Из истории церковных школ Майнского района...............................206

Первые очаги культуры в Майне....................................................216

Подарили Майне новую школу.......................................................218

Как строилась школа.....................................................................222

Устремлённая в будущее................................................................224

Анненковская библиотека – первая в районе?.................................227

Жорес Трофимов. Воспоминания. «Почему у меня такое странное имя – Жорес?»

Воспоминания, 15.8.1924«Моя семья хранит память…»: вышла вторая часть книги, посвященной Гостомельскому десанту!

Герои, 6.2.202631 декабря 1978 года в Ульяновске из-за морозов произошла крупная коммунальная авария

Воспоминания, 31.12.1979