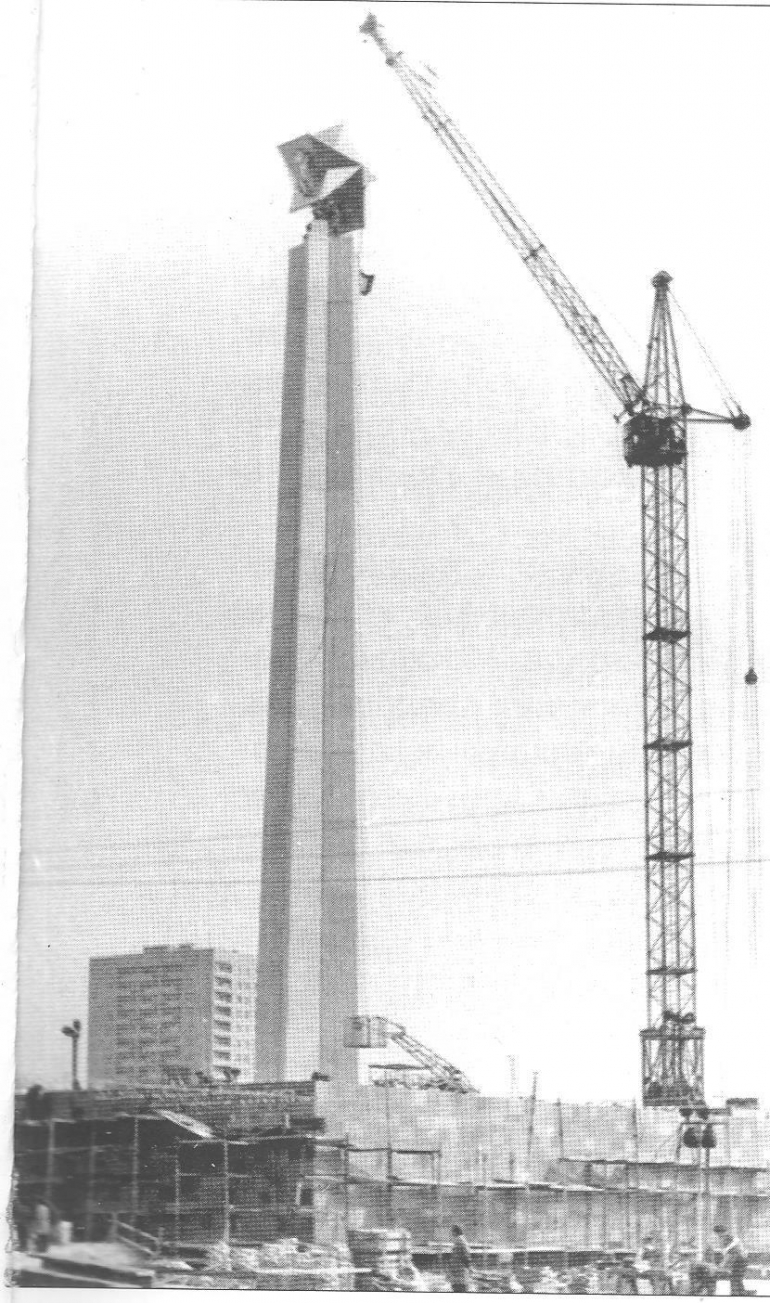

Обелиск Вечной Славы в Ульяновске в честь Победы в Великой Отечественной войне возвели высотой 47 метров. Пятиконечная звезда среди лаврового венца — символ Красной армии-победительницы: Победа ковалась общими усилиями, не персонифицировалась с конкретным вождём или военачальником. Через лишения, поражения и потери был путь к ней. И создатели обелиска, ульяновские зодчие Николай Медведев и Серафим Титов, хорошо сознавали это. Оба на фронте были с 1943 года. Сибиряк Николай Медведев получил на войне инвалидность. Курянин Серафим Титов в документах указал другой возраст, чтобы попасть в Красную армию. Демобилизовавшись в 1950 году, в 24 года пошёл доучиваться в 7 класс средней школы. Стройка шла непросто, но сейчас это одно из значимых мест города.

Строить и восстанавливать!

Для многих фронтовиков это стало планом на мирную жизнь.

«Народу, особенно бывшим фронтовикам, надоело видеть разрушения и запустения, причинённые войной и с войной ассоциировавшиеся, — рассказывал в начале 2000-х годов ульяновский старожил Владимир Шишков, переживший на фронте тяжелое ранение и фашистский плен. — Мы и теперь говорим про раздолбанную дорогу: «как после бомбёжки», про запущенный дом: «как во время войны». А мы войны нахлебались».

Увековечение подвигов советского народа встало на повестку уже в самый разгар боевых действий. Ещё в 1942 году возникла идея о сооружении Монумента Победы, реализованная в 1995-м, в 1944 году монумента в память о Сталинградской битве: памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» создавался в 1959–1967 годах.

Стало ясно, что невозможно локализовать память только местами былых сражений: слишком велика была территория Советского Союза, охваченная войной, на десятки миллионов человек шёл счёт вовлечённых в неё советских граждан. И, наконец, судьба военной победы напрямую зависела от напряжённой работы тружеников тыла; в тыловых госпиталях лечились миллионы фронтовиков, кто-то из них умирал от ран и болезней, навечно оставаясь в глубоком тылу, и их память тоже нуждалась в увековечении.

Объём работ предполагался колоссальный и растянулся на десятилетия. Продолжается по сей день. При создании обелисков директивно предписывалось использовать «современные технологии» и расходные материалы, применяя вместо массива мрамора и гранита железобетон с облицовкой каменной плиткой, вместо бронзы гипс и нержавеющую сталь. Всё это значительно ускоряло и удешевляло процесс.

Когда зажёгся Вечный огонь

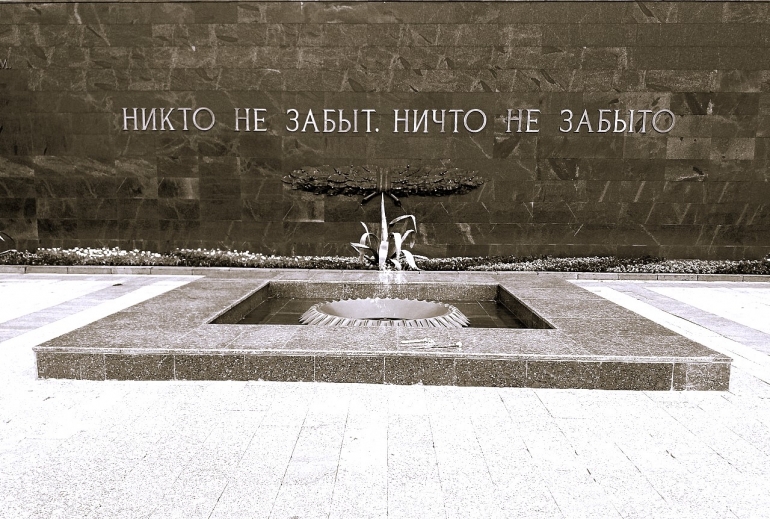

Символ памяти павших — Вечный огонь. Впервые он загорелся в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург) на Марсовом поле рядом с могилами борцов Революции и Гражданской войны в 1957 году, когда Советский Союз справлял сорокалетие событий октября 1917 года.

В 1968 году Вечный огонь загорелся в Ульяновске перед памятником Борцам революции на Венце в память 50-летия освобождения Симбирска от белогвардейцев.

9 мая 1975 года первый секретарь Ульяновского обкома КПСС Анатолий Скочилов (1912–1977) с помощью факела, зажжённого от Вечного огня на Венце, торжественно зажёг Вечный огонь у обелиска Вечной Славы.

Как создавали обелиск Славы

Николай Медведев (1922–2002), главный инженер «Ульяновскгражданпроект», главный архитектор Ульяновской области в 1965–1971 и в 1978–1985 годах, главный архитектор Ульяновска в 1971–1978 годах, первым устремил Ульяновск вверх, попытавшись создать здания, соразмерные мощи Симбирской горы, развернуть город к Волге: первые ульяновские многоэтажки — его творения.

Николай Медведев (1922–2002) и Серафим Титов (1926–1978):

В это пространство органично вписался обелиск 1975 года: «Строгий силуэт памятника чётко выделяется среди цветущих садов, над голубыми просторами Куйбышевского водохранилища».

Звёзды из нержавеющей стали были изготовлены в опытном цехе Димитровградского НИИ атомных реакторов, лавровый венок — в Ульяновске на заводе «Искра». Памятник следует сложившемуся канону, реализованному во многих городах Советского Союза: обелиск, Вечный огонь, скульптурная группа. Динамичную скульптурную группу «Гвардейское знамя» создавал ульяновский скульптор армянского происхождения Рафик Айрапетян (1929–2008).

Скульптор Рафик Айрапетян и первый секретарь Ульяновского обкома Геннадий Колбин 9 мая 1985 года:

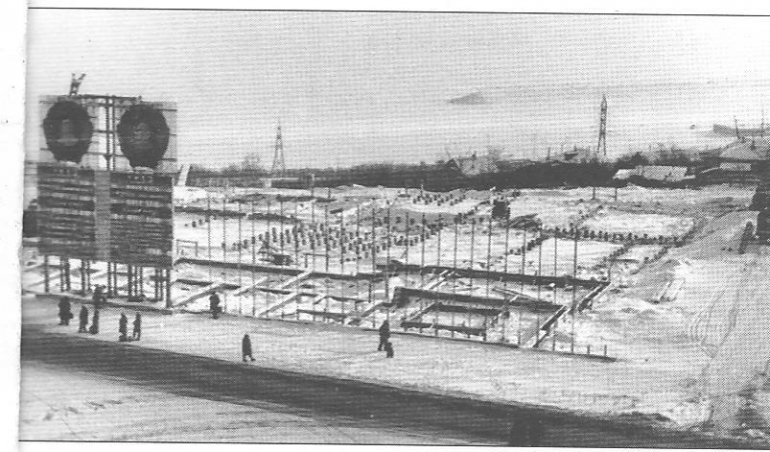

Как это водится, 30-летие Победы приблизилось внезапно. Строительство форсировалось, отчего возникли досадные накладки: из-за отсутствия крана должной высоты, обелиск недотянул семи метров до запланированных, скульптурная группа была не готова.

Чтобы в полноте воплотить задуманное, потребовался очередной юбилей, 40-летие Победы в 1985 году. Особые сложности были с «Гвардейским знаменем»: скульптура по модели Айрапетяна изготавливалась в Ленинграде, мастера были категоричны — слишком много заказов, к 9 Мая 1985 года никак не успеть!

Тогда мастеров заманили в Ульяновск: проживание, командировочные, мастерская, всё за счёт принимающей стороны и главное — усиленный продпаёк среди царившего дефицита; ленинградцы приехали. Дефицит «аукнулся» материалом для тонировки, но и его почти чудесным образом удалось отыскать в самый последний момент.

Символизм

Памятник выражает две основные идеи: Победа и Скорбь. Победа — взмывающий ввысь обелиск со звездой, вокруг которого смотровая площадка, с нее открывается великолепный вид на окрестности, на Куйбышевское водохранилище, на мирное небо над головой. Красота отстояна в битвах, мы имеем право на неё, благодаря Победе.

Чаша с Вечным огнём вынесена к массивному стилобату памятника. Зодчий, переживший войну, пожелал особым образом акцентироваться на цене Победы — на Скорби о тех, кто ради неё сложил головы, терпел лишения, переживал последствия былых ранений.

Вечный огонь повёрнут к Волге — к вечности. Ход истории мы нередко сравниваем с речным потоком. Волны скрывают, волны связывают прошедшее, настоящее, будущее…

Иван СИВОПЛЯС, научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»

В Краеведческом музее расскажут об истории формирования археологической коллекции

События, 12.2.2026«Народным я в сердцах останусь. Памяти Виктора Сафронова (1932-2025)»

События, 12.2.2026Жорес Трофимов. Воспоминания. «Почему у меня такое странное имя – Жорес?»

Воспоминания, 15.8.1924