Продолжение книги Владимира Анатольевича Миронова «1918. Симбирскъ» - из серии «Симбирские тайны».

Часть 10. Милиция «нового стиля»

Глава 1. Соединённые штаты милиции

Осенью 1918 года, когда в Симбирске и его окрестностях ещё гремели бои, в республиканском НКВД был разработан ряд документов, по сути, положивших начало формированию нормативно-правовой базы Советской рабоче-крестьянской милиции в общегосударственном масштабе. Все прежние декреты и циркуляры, в том числе и знаменитое постановление от 10 ноября 1918 года «О рабочей милиции», носили в большей степени идеологический характер. Они не определяли конкретных организационных форм и не очерчивали круг прав и обязанностей милиции, передоверяя то и другое «революционному творчеству пролетариата» на местах. Однако очень скоро советскому руководству стало ясно, что даже сверхсознательные и вооружённые пролетарские массы не в состоянии эффективно бороться с преступностью на общественных началах в свободное от работы время, опираясь исключительно на собственное понимание проблемы. Что для водворения в стране спокойствия и порядка нужна специальная государственная структура, обеспеченная всем необходимым, включая чёткую нормативно-правовую базу и профессиональный кадровый состав. С него и начали.

В первых числах сентября коллегия НКВД утвердила штаты и оклады наружной и уголовно-розыскной милиции. Уже 18 числа их разослали в губернские управления для принятия «к руководству и точному исполнению» (ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 11. Л. 8). Согласно документу, вся территория страны делилась на крупные регионы по пяти категориям. В первую входили обе столицы – Петроград и Москва. Во вторую – 26 губерний, включая Владимирскую, Вологодскую, Псковскую, Казанскую Калужскую, Костромскую, Нижегородскую Ярославскую, Тверскую и др. Симбирск состоял в третьей группе, вместе с Астраханской, Пензенской, Оренбургской и Вятской губерниями. Четвёртая категория включала 21 регион, пятая – 11 (ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 11. Л. 9).

От того, в какую группу попала та или иная губерния, зависели штаты и размер денежного содержания милиции в ней. Например, в Москве и Питере оклад заведующего губернским подотделом составлял 700 руб., во второй группе – 675, в третьей – 650, в четвёртой – 625 и в пятой 600 руб. В документе приводились и типовые штаты губернских, городских и уездных подразделений, а также уголовно-розыскной милиции, каковые определялись в том числе и исходя из местных условий (ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 11. Л. 7). Применительно к третьей (симбирской) категории они были следующими:

ШТАТЫ И ОКЛАДЫ

Губернского подотдела милиции при Отделе управления губернией.

Заведующий 650 руб.

Секретарь 600

Инструктор 550

Делопроизводитель 500

Регистратор 500

Журналист 400

Машинистки 400 и 350.

Посыльный 300

Канцелярские и хоз. расходы 200 (для всех категорий).

Почтово-телеграфные 500 (для всех категорий).

Суточные и разъездные 2000 (для всех).

Наем помещения, отопление

и освещение 200 для всех.

Непредвиденные расходы 1000 для всех.

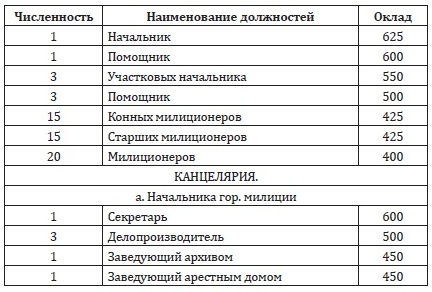

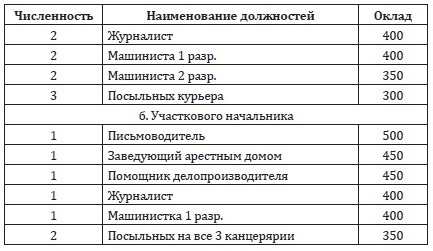

ШТАТЫ И ОКЛАДЫ

милиции губернских городов

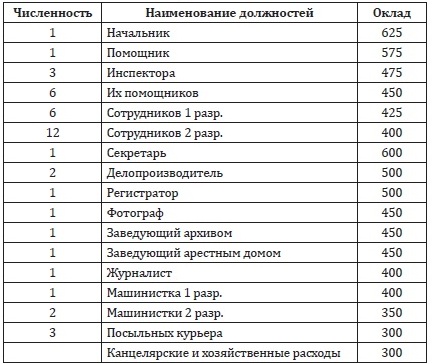

ШТАТЫ УГОЛОВНО-РОЗЫСКНОЙ МИЛИЦИИ

губернского города

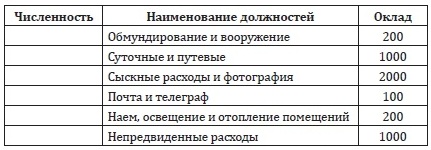

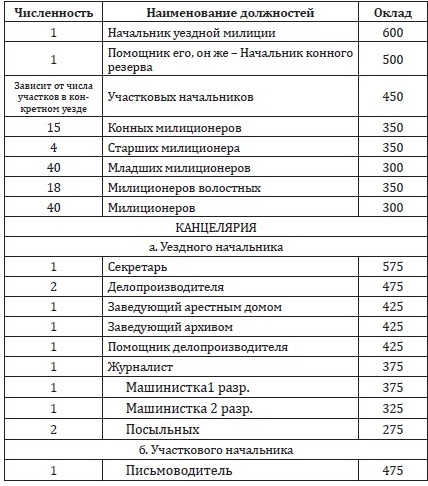

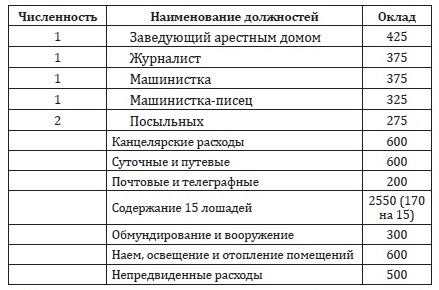

ШТАТЫ И ОКЛАДЫ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ

На каждую волость полагался один старший милиционер. Что же касается рядовых, то один сотрудник должен был приходиться на каждые 3 тыс. человек на селе и на 400–500 в городах (ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 11. Л. 10–13).

5 октября из Москвы поступил циркуляр, разъяснявший, исходя из каких критериев рассчитывались милицейские штаты для той иди иной губернии или города. Главным был классовый состав населения, то есть кого в данной местности больше: в городах – буржуазии, чиновничества или пролетариата, в деревнях – купцов, деревенских кулаков или малоземельной крестьянской бедноты. В циркуляре также указывалось, что при расчёте кредитов, отпускаемых всем губернским и уездным исполкомам, Центр исходит из того, что содержание наружной и уголовно-розыскной милиции в равных долях (примерно 50 на 50) будет софинансироваться и из средств местных бюджетов. Кроме того, Управление РКМ сообщало о предстоящем пересмотре окладов некоторым категориям сотрудников путём предоставления им процентных надбавок, а также информировало местных товарищей о том «что в настоящее время разрабатывается подробная инструкция, как по наружной, так и по уголовно-розыскной милиции» (ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 11. Л. 14).

На основании полученных рекомендаций и с учётом местных возможностей уже губернским отделом управления вместе с управлением губмилиции были разработаны штаты и оклады симбирской уездной милиции в следующем виде (ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 11. Л. 15).

Предложения отправили в Москву и стали ждать ответа.

Глава 2. Форма и содержание

15 октября 1918 года «Вестник НКВД» опубликовал утверждённую народными комиссарами внутренних дел и юстиции «Инструкцию по организации Советской Рабоче-Крестьянской Милиции ». С этого момента документ обретал силу закона, и впредь всем милицейским структурам в своей работе надлежало руководствоваться только им (ГАУО. Ф. Р-2719. Оп. 1. Д. 2. Л. 31). «Инструкция» стала единственным общегосударственным правовым актом, регулировавшим организацию и принципы деятельности советской милиции. Все прочие акты подобного рода, ранее изданные на местах, утрачивали силу (Мулакаев Р. С., Скилягин А. Т. История советской милиции. С. 6).

Полный текст этого пространного документа можно найти в интернете (Постановление Народных Комиссариатов по Внутренним Делам и Юстиции. Об организации Советской Рабоче-Крестьянской Милиции (Инструкция) // Исторические материалы : сайт. URL: http://istmat.info/node/31605 (дата обращения: 05.01.2022)). Мы же рассмотрим лишь некоторые, наиболее важные, на наш взгляд, моменты.

Начнём со структуры и подчинённости.

Итак, согласно Инструкции, советская рабоче-крестьянская милиция являлась исполнительным органом рабоче-крестьянской центральной власти на местах и состояла в непосредственном ведении местных советов, в связи с чем при отделе управления каждого губисполкома в качестве подотдела учреждалось губернское управление милиции, которая одновременно подчинялась и общему руководству народного комиссариата по внутренним делам. При этом все губернские и более значительные по населённости города могли иметь свои городские милицейские подразделения. Правда, в каждом случае лишь с особого разрешения НКВД. Уездная милиция организовывалась и в каждом уезде. Полный милицейский штат региона включал в себя заведующего губернским управлением, губернских инструкторов, начальников уездной или городской милиции, их помощников, участковых начальников тоже с помощниками, старших и рядовых милиционеров. При начальниках соответствующих уровней состояли канцелярии, а на городском и уездом – конный резерв, рассыльные, помещение для арестуемых и архив. При участковых начальниках – канцелярия и арестантские помещения. Кроме того, для привлечения граждан к несению службы по охране порядка на местах при уездных и городских отделах управления могли формироваться советские отряды милиции (СОМ), как на добровольческой основе, так и на основе повинности, там, где это было необходимо по местным условиям. Служба в них была безвозмездной. И лишь в исключительных случаях могла устанавливаться плата за время исполнения специальных поручений. По минованию надобности личный состав распускался по домам. А оружие сдавалось на склады городских или уездных милицейских управлений, где члены отрядов состояли на учёте и куда по вызову заведующего отделом управления должны были являться на учёбу или для исполнения каких-либо поручений. Если отряд привлекался к охране порядка и борьбе с преступностью, его личный состав поступал в полное подчинение начальника соответствующего милицейского подразделения.

Следующим важным моментом, определявшимся Инструкцией, был порядок комплектования личного состава, а также требования, предъявлявшиеся к нему. В этом плане инициатива полностью передавалась на места – уездным и городским совдепам.

Именно они определяли численный состав своих подразделений, а также размер их денежного содержания с последующим утверждением таковых губисполкомом и НКВД. Последнее было важно, поскольку, как уже говорилось, финансировалась милиция из двух источников: из средств Государственного казначейства и из сумм, отпускаемых местными советами из местных бюджетов.

Что касается требований к сотрудникам, то правом служить в милиции обладали граждане РСФСР, достигшие 21 года, вполне грамотные, пользующиеся активным и пассивным избирательным правом и признающие Советскую власть. Из их числа губисполком выбирал заведующего губернским управлением милиции, кандидатура которого затем также утверждалась в НКВД. Начальники нижестоящих подразделений избирались и увольнялись соответственно городскими и уездными исполкомами с последующим утверждением на губернском уровне.

Доступ в органы был категорически закрыт для состоящих под следствием и судом по обвинению в преступлениях. Не принимались также лица, «подвергшиеся по суду лишению или ограничению в правах или осужденные за кражу, мошенничество, присвоение вверенного имущества, укрывательство похищенного, покупку и принятие в заклад заведомо краденого в виде промысла или полученного через обман имущества, подлог, лихоимство, взяточничество, ростовщичество, спекуляцию и сокрытие предметов, подлежащих государственному учету и распределению».

Отсеивались и «все, вообще, лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли, все живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, поступления с имущества и тому подобное. Все частные торговцы и торговые посредники, служители различных культов, служители и агенты бывших жандармских отделений и чины бывшей полиции, а также члены бывшего императорского дома». И, наконец, «лица, признанные в установленном порядке душевнобольными, глухонемые, находящиеся под опекой».

При поступлении на службу каждый давал подписку в том, что он обязуется прослужить не менее 6 месяцев, строго исполнять свои служебные обязанности, беспрекословно подчиняться всем приказам и распоряжениям «Заведующего Милицией и Центральной Рабоче-Крестьянской власти». За дачу ложных сведений в вышеозначенной подписке и нарушение указанных в ней обязательств сотрудник подлежал «ответственности и высшей мере наказания по существующим узаконениям».

Кстати, о наказаниях. В случае совершения преступления все должностные лица милиции предавались суду на одинаковых основаниях со всеми прочими гражданами РСФСР, но по высшей планке, предусмотренной законом. При этом никакого предварительного согласия органов управления милицией на привлечение сотрудника не требовалось. Оно лишь извещалось о случившемся соответствующим заявлением народного суда или Ревтрибунала. Инструкция чётко очерчивала круг обязанностей, или «предметов ведения» милиции. И круг этот был чрезвычайно обширен. Условно его можно разделить на несколько «секторов». В первый входили обязанности по обеспечению исполнения гражданами декретов, законов и распоряжений советской власти, а также соблюдению порядка, установленного таковыми «по учету, распределению и соблюдению твердых цен на продукты промышленности и сельского хозяйства (хлебная монополия, распределение тканей и т. п.) и своевременное оповещение населения о распоряжениях органов Советской власти». А также «составление актов и протоколов о нарушении порядка, преступлениях, проступках и происшествиях, как обнаруженных самой милицией, так и сделавшихся ей известными по заявлению учреждений и лиц». На милицию возлагалось «наблюдение за выполнением санитарных правил и мероприятий, предпринимаемых Народным Комиссариатом Здравоохранения и местными органами Советской власти».

Второй «сектор» наделял органы функциями современного технадзора по обеспечению «порядка на местах общего пользования, а равно наблюдение за исправным состоянием дорог, мостов, гатей, улиц, площадей и проч. и надзор за порядком движения на них». А также МЧС – по принятию мер «к охране безопасности и порядка во время пожаров, наводнений и других народных бедствий, а равно и подача помощи в несчастных случаях» с возможностью привлечения «граждан для оказания помощи при народных бедствиях, несчастных случаях и отдельных контрреволюционных выступлениях».

Не менее обширным был круг обязанностей, связанных с уголовно-судебным производством. Кроме розысков и дознаний по преступлениям и проступкам, под руководством и по указаниям народных судей и следственных комиссий, в этом «секторе» на милицию возлагался огромный перечень и других задач. В их числе: выполнение поручений судебных и следственных органов по задержанию и доставке в суд или для допроса обвиняемых, задержание подозреваемых в преступлениях и препровождение их в местные народные суды или следственные комиссии. Вручение судебных повесток в тех случаях, если для сего не существует особых лиц. А также производство обысков, осмотров, выемок как по постановлению народных судов и следственных комиссий, так и, в особых случаях, по своей инициативе для пресечения сокрытия следов преступления.

При этом все перечисленные действия должны были производиться «при непременном участии: а) в городах – представителя домового комитета или, где его нет, управляющего и заведующего домом, б) в селениях – не менее двух соседей, в качестве понятых. При производстве дознаний о преступных деяниях должностные лица Советской Милиции руководствуются соответствующими постановлениями Рабоче-Крестьянского Правительства». Ну, и наконец, – хранение вещественных доказательств и приведение в исполнение судебных приговоров.

В отдельный «сектор» можно отнести выдачу милицией «в случаях, предусмотренных распоряжениями Центральной РабочеКрестьянской власти, удостоверений о личности, трудовых книжек и других удостоверений, справок, сведений и свидетельств». И перечень этот, как мы дальше увидим, отнюдь не был исчерпывающим.

Для исполнения всех многочисленных обязанностей сотрудники милиции вооружались холодным оружием и револьверами, хотя местные совдепы имели право заменить последние винтовками. А, кроме того, согласно инструкции, на службе личный состав должны был носить установленную форму или отличительный знак. И то и другое было утверждено Коллегией НКВД в ноябре 1918 года. Нагрудный знак милиционера представлял собой металлический жетон, где на красном щите были изображены перекрещенные золотые серп и молот. Щит, в свою очередь, был окружён белым металлическим венцом из колосьев, завязанных внизу красной лентой с надписью «РСФСР», ниже ленты помещалась металлическая планка с выбитым на ней личным номером милиционера. Знак для командного состава был аналогичным, только с позолоченным венком и без номерной планки. Значки для головных уборов повторяли нагрудные, но имели меньший размер и на них тоже отсутствовали планки (Униформа сотрудников милиции СССР // Forma-odezhda: форменная одежда и снаряжение : сайт. URL: https://forma-odezhda.com/encyclopedia/uniformasotrudnikov-milicii-sssr/ (дата обращения: 05.01.2022)).

Милицейская форма была зимней и летней. Летний мундир спортивного фасона шился из тонкого тёмно-синего сукна на тонкой подкладке до талии. На груди имелись два нашивных кармана, застёгивавшихся на маленькие форменные пуговицы. Воротник у командного состава – отложной, у милиционеров – стойка. Застёгивался мундир на пять больших форменных пуговиц. Пуговицы малого размера имелись также на воротнике рядового состава и на обшлагах рукавов. К спинке мундира крепился хлястик. Летние брюки-полугалифе шились также из тёмно-синего сукна. В летнее обмундирование входили чёрные кожаные ботинки с высокой шнуровкой, суконные или трикотажные обмотки чёрного цвета и тёмно-коричневые трикотажные перчатки. Зимний комплект включал шапку из толстого сукна цвета маренго (Серый с синим отливом) с крытым козырьком и с полосой, покрытой серым барашком. Снизу к шапке прикреплялись суконные наушники, которые за ненадобностью подворачивались внутрь. Пальто шилось из толстого сукна того же цвета, на байковой или фланелевой подкладке до талии. Застёгивалось оно на два ряда пуговиц по пять в каждом. Рукава – без обшлагов, с клапанами для застёгивания. К пальто пристёгивался меховой воротник из искусственного барашка. Зимний мундир и брюки покроем не отличались от летнего, только шились из сукна цвета маренго. Перчатки были кожаными чёрными, на меху или байке (Токарь, Л. История российского форменного костюма. Советская милиция. 1918–1991. Санкт-Петербург : Издательство «ЭКСКЛЮЗИВ», 1995. Доступно также: URL: https://мвд.рф/upload/site1/luda_doc/Sovmil.pdf (дата обращения: 05.01.2022)).

Обмундировать подведомственную милицию «надлежащим порядком» было предложено не только губернским, но и уездным исполкомам (ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 4с. Д. 1. Л. 318–322), хотя некоторые из них пытались сделать это самостоятельно ещё до выхода инструкции. Так, Симбирский уездный исполком решил выделить необходимые средства для «постройки обмундирования» милиции ещё 9 октября 1918 года (ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 38. Л. 19).

Однако из-за разрухи, царившей в Советской республике, полностью переодеть личный состав по всей стране не удалось. Поэтому до конца Гражданской войны милиционеры носили собственную одежду, как правило, полувоенную или военную, но без знаков различия, поскольку существенная часть кадрового состава РКМ пополнялась уволенными в запас военнослужащими РККА (Униформа сотрудников милиции СССР // Forma-odezhda: форменная одежда и снаряжение : сайт. URL: https://forma-odezhda.com/encyclopedia/uniformasotrudnikov-milicii-sssr/ (дата обращения: 05.01.2022))

Книгу "1918. Симбирскъ" (В. А. Миронов) читайте по ссылкам:

Часть 1. Тернистый путь к власти советов

От автора. Глава 1. Родина Ленина и колыбель революции и Глава 2. Узок круг этих революционеров

Глава 3. Которые тут временные? Слазь! и Глава 4. ЧК не дремлет

Глава 5. Тяжело в деревне без нагана и Глава 6. Неравная битва с Бахусом

Глава 7. Конструкторы власти и Глава 8. Такой Совет нам не нужен?

Глава 9. Вот они расселись по местам и Глава 10. НКВД губернского масштаба

Глава 11. Юстиция в алой косынке и Глава 12. Фемида против Бахуса

Глава 13. Финансы для диктатуры пролетариата и Глава 14. Под шелест кадетских знамён

Глава 17. Охота на комиссара и Глава 18. ГубЧК. Первые шаги

Глава 19. С пулемётом – за картошкой

Часть 2. «Да здравствует Красная Армия!»

Глава 1. Дело на миллион и Глава 2. «Армия» губернского масштаба

Глава 3. Через день – на ремень и Глава 4. Надо ли бояться человека с ружьём?

Глава 5. Переприём и Глава 6. Красноармейская Пасха

Глава 7. «Ополчение», мобилизация, оружие

Часть 3. Милиция

Глава 1. Первая жертва и Глава 2. В состоянии переходном

Глава 3. Спасение утопающих… и Глава 4. Новые власти и старые грабли

Глава 5. Стратегия и тактика и Глава 6. Если кто-то кое-где у нас порой…

Часть 4. Тучи над городом встали

Глава 2. Смело мы в бой пойдём…

Глава 3. Под Самарой и Глава 4. На запасном пути…

Глава 5. Штабные игры и Глава 6. Золотой куш

Глава 7. Симбирская группа войск и Глава 8. Главком Муравьёв

Часть 5. Загадки июльской ночи

Глава 1. Зигзаги памяти, Глава 2. Взгляд изнутри и Глава 3. …И «снаружи»

Глава 4. Мятеж подкрался незаметно и Глава 5. Тюрьма или цитадель?

Часть 6. Катастрофа

Глава 1. Враг у ворот и Глава 2. Мелекесский фронт

Глава 3. У семи нянек... и Глава 4. Разгром

Глава 5. На Сенгилеевском направлении и Глава 6. «Тяжелый, но необходимый урок»

Часть 7. Под властью КОМУЧа

Глава 3. И в воздух чепчики бросали… и Глава 4. Заводской брак по расчёту

Глава 5. «В жестокой борьбе за демократию»

Глава 7. Вперёд, к прошлому и Глава 8. Земля – крестьянам. Фабрики – рабочим

Глава 10. Добрым словом и револьвером

Часть 8. Ответный удар

Глава 1. «За свою молодую свободу»

Глава 2. Кровь – за кровь и Глава 3. На Симбирск!

Глава 4. В городе и Глава 5. Операция «Мост»

Глава 6. Последний и решительный

Часть 9. Чёрные дни миновали

Глава 1. «Гнёзда пролетариата» и Глава 2. Навстречу Октябрю!

Глава 4. Карающий меч революции… и Глава 5. …И пролетарское правосудие

Глава 6. Война за хлеб (продолжение)

Глава 7. Пролетарская Мельпомена и Глава 8. Больше советов. Хороших и «красных»

Часть 10. Милиция «нового стиля»

Глава 1. Соединённые штаты милиции и Глава 2. Форма и содержание

Глава 4. Симбирская городская милиция

Глава 5. Романтики большой дороги

Глава последняя. Время – вперёд (эпилог). Список источников

Фото - «Мономах», 2009 г., №4(59)

«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте

Воспоминания, 20.1.2026В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами

Воспоминания, 27.1.2026