Над тем, где поставить запятую в этой фразе, губернские власти бились почти два года, перебрасывая знак препинания с места на место в зависимости от «текущего момента» и мнения «наверху». И, в конце концов, добились.

Новосветские помещики

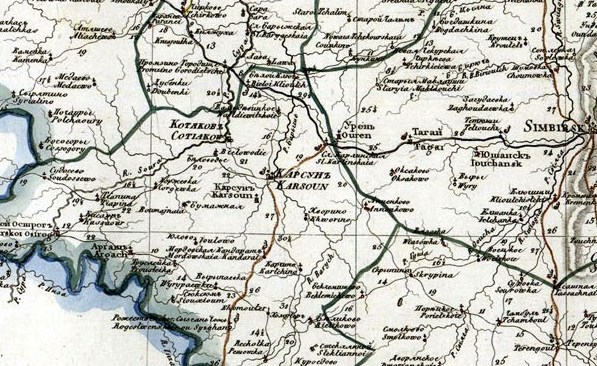

На левом берегу речушки Стемасс, примерно в одной версте от села Канабеево Анненковской волости Карсунского уезда Симбирской губернии лежала когда-то небольшая деревня Матюнинка. Именно здесь в 1914 году поселился Валентин Александрович Аверьянов с семейством – супругой Марией Антипьевной, двумя сыновьями, которым на тот момент было примерно 11 и 13 лет, и еще совсем маленькой дочкой.

Тогда, в самый канун Первой Мировой глава семейства приобрел у Карсунского земства именьице на условиях перехода к новому владельцу всех долгов прежних хозяев. Приобретение включало 266 десятин (одна десятина – около 11 кв. м) земли, водяную мельницу, а также жилые и хозяйственные строения: крытый железом просторный каменный дом с кирпичной кладовой и бревенчатым жилым мезонином, а также свинарник и курятник под тесовой крышей.

Однако пользовались всем этим Аверьяновы недолго - в 1918 году земля, строения и мельница были национализированы новой властью. Семье разрешили жить в бывшем ее доме и оставили надел «по трудовой норме на новых уравнительных началах», который они должны был обрабатывать самостоятельно, лишь собственными силами.

Случившееся так подействовало на шестидесятичетырехлетнего Валентина Александровича, что последующие три года он прожил в добровольном затворничестве, почти совсем не выходя из дома.

Все изменилось, когда в стране началась новая экономическая политика, известная в историографии под аббревиатурой НЭП. В 1922 году Аверьянову вернули не только домовладение и 12 десятин приусадебной земли, но даже мельницу, которой он стал владеть совместно с кулаком из соседних Стемас Романовым, взявшимся за собственный счет ежегодно чинить мельничную плотину.

Жили компаньоны в основном гарнцевовым сбором, то есть долей с урожая, привозимого крестьянами на помол. Обычно это была натуральная оплата зерном или мукой, которые потом владельцы мельницы продавали на базаре. В общем, жизнь наладилась настолько, что Аверьяновы смогли даже позволить себе вновь нанять домашнюю прислугу.

С вещами – на выход.

Гром грянул 20 марта 1925 года, когда ЦИК и Совнарком приняли совместное постановление «О лишении бывших помещиков права на землепользование и проживание в принадлежавших им до Октябрьской революции хозяйствах».

В преамбуле документа говорилось о том, что, отменив «полностью и навсегда помещичье землевладение», советская власть, тем не менее, «предоставила некоторым бывшим помещикам, не проявившим в то время контрреволюционной деятельности, право на надел земли по трудовым нормам и при условии ведения хозяйства без наемного труда», придавая при этом особое значение «культурному ведению хозяйства бывшими помещиками».

Однако, те не оправдали оказанного им высокого доверия и, как показал последующий семилетний опыт, не только не стали вести свои хозяйства культурно, а наоборот, «в большинстве случаев разрушают доверенное им имущество. Под видом ведения культурного хозяйства, под видом организации сельскохозяйственных артелей и коммун <…> эксплуатируют крестьян, применяя наемный труд и устанавливая с окрестным населением кабальные отношения». Кроме того, по мнению авторов Постановления, значительная часть бывших помещиков получила землю в обход существовавших законов и путем злоупотреблений.

Ну, и самое главное, «эта категория землепользователей оказалась непримиримо враждебной по отношению к рабоче-крестьянской власти. Значительная часть бывших помещиков стала принимать активное участие в контрреволюционном движении и в продолжении семи лет ведет в деревне явную и скрытую контрреволюционную агитацию против мероприятий советской власти, направленных к подъему крестьянского хозяйства, а равно использует и поддерживает пережитки старого режима - покорность и страх перед помещиком в наиболее отсталых слоях крестьянства».

Как итог – все бывшие помещики из дворян и их семьи лишались права на землепользование и проживание в хозяйствах, принадлежавших им до издания декрета о земле от 26 октября 1917 г. Что же касается землевладельцев не дворянского происхождения, то на них сказанное выше распространялось лишь в случаях «кабального характера их отношений с окрестным населением» по усмотрению местных исполкомов.

При этом, выселяемых не «раскулачивали», что называется до нитки – они обязаны были сдать местным властям лишь национализированное имущество, когда-то переданное им в пользование. А все приобретенное сверх этого самостоятельно –постройки, сооружения, живой и мертвый инвентарь – признавалось их собственностью, которую они могли или увезти с собой или продать на месте. Не подлежали конфискации и предметы домашнего обихода – одежда, белье, мебель, книги, домашняя утварь, продукты питания, включая собранные урожаи озимого посева 1924 и ярового 1925 годов.

Выселяемые могли также претендовать на земельные наделы «в пределах трудовой нормы из колонизационно-переселенческого фонда тех губерний (и других соответствующих административно - территориальных единиц), в которых эти лица ранее не имели земельной собственности, с соблюдением при этом требований, установленных для переселенцев».

Процесс выселения и переселения надлежало завершить к 1 января 1926 года.

При этом из-под действия постановления полностью выводились те, кто сам или чьи ближайшие родственники активно боролись на стороне советской власти в рядах Красной Армии, лица, имевшие особые заслуги, отмеченные постановлениями ЦИК и СНК СССР или союзных республик, а также бывшие земельные собственники «трудового или полутрудового типа», которые приобрели землю «путем закабаления себя платежами за землю в рассрочку, и работали на земле со своими семьями, с применением лишь добавочного наемного труда».

Вот за этот последний пункт, как утопающий за соломинку, и попытались зацепиться Аверьяновы, чтобы избежать нависшей над семьей угрозы выселения, решение о котором уже было принято специальной губернской комиссией.

В заявлении, направленном во ВЦИК Марией Антипьевной от своего имени и от имени мужа, говорилось о том, что имение было приобретено ими как раз на кабальных условиях принятия долга бывших владельцев, а также подчеркивалось, что землю семейство обрабатывало исключительно силами самого Валентина Александровича и двух сыновей пятнадцати и семнадцати лет. В подтверждение сказанного к заявлению прилагалось «удостоверение» Канабеевского сельсовета о том, «что гр-н сельца Матюнинки Валентин Александрович Аверьянов с 1914 года безвыездно проживает в данном селе. С 1917 года ведет свое трудовое хозяйство, землей пользуется на новых уравнительных началах, как желательный член общества. Землю обрабатывает лично, своим трудом».

В качестве еще одного «смягчающего обстоятельства» Мария Антипьевна упоминала и активное участие супруга в революционном движении «в 70 и 80 годах прошлого столетия».

Проплутав пять месяцев по коридорам власти, заявление, как и следовало ожидать, вернулось обратно в Ульяновск, в губернскую прокуратуру, а оттуда 12 августа все того же 1925 года было переправлено в губернскую комиссию по выселению помещиков, коей вскоре и предстояло вновь решать судьбу матюнинского землевладельца.

Плутала бумага, видимо не зря: очередным постановлением Губисполкома, на этот раз от 23 сентября, вынесенное ранее решение о выселении Аверьянова отменялось, а его землю и постройки подлежали немедленному возвращению владельцу. Однако, тот заявил, что данное распоряжение не исполнено. И выложил на стол свой

Главный козырь.

Таковым стало его личное заявление, поданное в упомянутую комиссию 3 октября. В нем Валентин Александрович сообщал, что учился в Симбирской мужской классической гимназии вместе с Александром Ульяновым и даже какое-то время жил в доме И.М. Косолапова по Покровской улице (ныне дом № 24 по улице Л. Толстого), в одном дворе с Ульяновыми, у которых бывал практически ежедневно, а потому всю семью знает очень близко. В том числе и Владимира Ильича, с которым позже часто встречался в Самаре, где тот служил помощником присяжного поверенного Хазина. Да не просто встречался, а вместе с ним принимал участие в революционной деятельности, о чем уже в советское время по просьбе самарского испарта и московского профессора Бочарова даже написал воспоминания, опубликованные в 1925 году в газете «На вахте». Все это, по словам Аверьянова, могла подтвердить здравствовавшая тогда родная сестра Ленина Мария Ильинична Ульянова.

Однако близким знакомством с семьей вождя мирового пролетариата и с ним лично, революционные заслуги Валентина Александровича не исчерпывались. В конце 80-х годов он состоял под пристальным вниманием сотрудников Отдельного корпуса жандармов и по доносу некоего Малиновского проходил сразу по нескольким делам: о пропаганде на Волге, об организации конспиративной типографии и приобретении шрифтов для нее.

Позже охранка подозревала Аверьянова в том, что в его доме скрывался бежавший из Сибири член Народной Воли Станислав Фаустинович Михалевич. От ареста и каторги будущего симбирского землевладельца спасло лишь то, что его прислуга не опознала по фотографии разыскиваемого беглеца. Тем не менее, решением Соединенного Департамента Министерства Юстиции и Внутренних дел, он был приговорен к пяти годам гласного надзора полиции с лишением навсегда гражданских и общественных прав и с прикреплением к месту жительства, то есть без права выезда из пределов волости.

Все перечисленное, по словам Аверьянова, подтверждалось данными справочников Соединенного Департамента, историей побега Михалевича из Сибири, опубликованного в «Материалах по истории революционного движения России» и, наконец упоминавшийся статьей профессора Бочарова в газете «На вахте».

«Я полагаю, что из сказанного необходимо следующее: что я не принадлежу к числу тех бывших землевладельцев, которых правительство намерено выселить, т.к. я всю жизнь боролся с царским правительством, понес наказание, был и под судом, и в тюрьмах.

Я вижу, что Советское правительство относится с уважением к старым народовольцам, например, Ашенбреху, Сажину, Россу, и чтобы ни писали в газетах о плохом, я полагаю, что и меня, старого народовольца, правительство найдет возможным оставить на месте и не выселять из моего дома», – завершал свое заявление Аверьянов.

Аргументы, что и говорить, были весомыми – старых революционеров, боровшихся с самодержавием, в то время в России чтили. Поэтому семейство Аверьяновых, может быть, и оставили бы в покое. Но тут на арену выступили

Молодые революционные силы.

Почти одновременно с заявлением бывшего народовольца, в «компетентные органы» поступила еще одна бумага – 18 октября начальник информационно-агентурного отделения Ульяновского губотдела ОГПУ переслал в комиссию по выселению полученное им заявление крестьян села Матюнинки «Ивана Петрова Птицина, Василия Степанова Зайцева, Виктора Сергеева, Ивана Николаева Зверева, Дмитрия Николаева Хрящева и Сергея Алексеева Кожевникова».

В этом документе, преисполненном революционно-разоблачительного пафоса, Валентин Александрович характеризовался как «кровосос, дворянин, помещик и владелец винокуренного завода». А его затянувшееся, по мнению авторов, проживание в их селе объяснялось «не волею судьбы и молодыми революционными силами, а господствовавшими в то время, а частично и сейчас бывшими кулаками, буржуазными прихвостниками и темными силами. Нам же – молодым революционным силам, а в частности и всей темной массе граждан, эти кровососы сильно вредят в деле строительства новой жизни и государственного строя своей беспросветной гнусной провокацией в темной массе против всего революционного, как противников такового.

По Декрету таких кровососов из прежних поместий выдворяют. Наших же дворян, на горе нам, по-видимому, оставляют в своем прежнем поместье, т.к. они говорят, что их не выселяют потому, что у них везде связи, и в Москве родственник – важный юрист», – горячо негодовали представители молодых революционных сил.

Ну, а как, скажите, не возмущаться, если «по милости Аверьяновых наплыв в Комсомол молодых людей приостанавливается благодаря их разным гнусным запугиваниям»? Например, некоторым комсомольцам родня устраивает скандалы, требуя покинуть ряды организации, потому что «все члены комсомола нашей ячейки обречены на гибель – скоро власть коммунистов аннулируется, и комсомольцы идут в первую очередь на войну, коммунистов и комсомольцев первыми убьют», – стращали своих сыновей – дочерей темные родители. И некоторые, недостаточно сознательные, поддавались, покидая не только комсомол, но даже партию!

Конечно, «все это для нас – ничто, – уверяли авторы письма. – Но каково это действует на темную массу? А сколько гнусных провокаций в отношении отдельных личностей комсомольцев и граждан, революционно настроенных, осыпающих грязью их личность и умаляющих их достоинство среди массы, не перечислить!» – возмущались они и просили чекистов выдворить Аверьяновых из сельского общества, «не придавая значения их защитникам, родственникам-юристам и связям, если таковые есть».

Вместе с линией партии

Получив оба приведенных выше документа, члены комиссии по выселению оказались перед непростым выбором – в каком направлении гнуть партийную линию дальше? То ли в сторону почета и уважения непримиримых борцов с «кровавым царским режимом», а тем более его жертв, каковой, несомненно, являлся Аверьянов, томившийся в царских застенках и чудом избежавший каторги. То ли – навстречу требованиям крестьянских масс в лице сельских комсомольцев.

Взвесив все «за» и «против», члены комиссии, видимо решили, что в сложившихся обстоятельствах следует принять доводы «молодых революционных сил», поскольку, еще древние утверждали, что глас народа – глас… Ну, если и не божий, то уж точно партийный. И 31 октября 1925 года постановили, что «Аверьянов Валентин Александрович подлежит выселению из ранее принадлежавшего ему имения». 10 ноября Президиум Губисполкома утвердил это решение. Однако продержалось оно недолго и уже 21 ноября Губернский комитет партии, ссылаясь на некие поступившие ходатайства, запросил исполком «в каком положении находится дело о выселении Аверьянова». Исполком отреагировал оперативно и уже через два дня – 23 ноября с неколебимой большевистской принципиальностью свое прежнее постановление отменил, оставив «Аверьянова на жительство в прежнем имении».

А куда, скажите, было деваться, если, как выяснилось, еще шестого ноября упрямый Валентин Александрович отправил Марии Ильиничне Ульяновой письмо, в котором, ссылаясь на близкое знакомство с ее братьями Александром и Владимиром, напомнил, что в июле через нее супруга Мария Антипьевна «передала во ВЦИК прошение о не выселении семьи из усадьбы, учитывая его революционное прошлое». И что он представил во ВЦИК свою краткую биографию и теперь просил Марию Ильиничну передать туда же ее второй, более подробный вариант.

Письмо было направлено адресату заказной почтой через редакцию газеты «Правда» по адресу: Москва, Тверская, 46, о чем свидетельствует приобщенный к материалам дела почтовый конверт.

Поблагодарив судьбу за то, что очень вовремя не успели выселить зловредного «помещика», и тем самым едва не придали партийной линии неправильный изгиб, члены Президиума Губисполкома и выселенческой комиссии, наверное, облегченно вздохнули и, если бы могли, перекрестились бы.

Вскоре 1925 год завершился. Однако матюнинкская история оставалась далека от финала, а линию предстояло еще гнуть и гнуть, правда, пока не понятно было, куда.

Между тем, сельские комсомольцы, узнав о «предательстве» губисполкома не впали в уныние и не опустили рук, а напротив, взяли в них перья и 17 декабря 1925 года накатали еще две коллективных жалобы. Одну – в ЦК РЛКСМ, а вторую – в ОГПУ. В конце января оба документа привычно вернулись в Ульяновск, снабженные резолюциями, вышестоящих товарищей. «Не найдете ли вы возможным предложить фракции ГИКа пересмотреть дело Аверьянова и постановление Губ. комиссии о его выселении утвердить – оставить в силе», – говорилось в одной из них, поступившей в Бюро Губкома ВКП(б) 10 февраля 1926 года. Однако рекомендация несколько запоздала, поскольку еще за неделю до ее получения – второго числа того же месяца Президиума Губисполкома на своем секретном заседании постановил продолжать искать пути к очередному пересмотру своего решения, на этот раз с помощью РКИ – рабоче-крестьянской инспекции, представлявшей собой чего-то вроде партийной службы собственной безопасности.

Кипит их разум возмущенный.

Видимо, не полагаясь больше на органы советской власти, оказавшиеся не в состоянии решить простейший вопрос, в очередной раз выправлять партийную линию в отношении бывшего народовольца взялся сам Ульяновский губком ВКП(б) в лице его инструктора товарища Ростова. Однако подходить к этому делу губернские товарищи рекомендовали ему «осторожно и тактично путем бесед с партийцами, а также и с беспартийными крестьянами», поскольку для Губкома было еще «не ясно, какие причины толкают ячейку РЛКСМ ходатайствовать за выселение? Какое отношение к гр-ну Аверьянову окружающего крестьянства и на какой почве базируются эти отношения?». При этом проделать все перечисленное Ростов должен был так, «чтобы не дать повода думать, что этим вопросом занимается партия». А все материалы с заключением инструктора надлежало выслать в Губком секретным пакетом.

В последних числах февраля 1926 года инструктор Ростов прибыл в Матюнинки, пошел в народ и вскоре выяснил, что отношение его к Аверьянову резко враждебное, причем, не только среди односельчан, но у канабеевцев, поскольку, по словам крестьян, до революции тот изрядно насолил окружающим мужикам, выжимая из них каждый грош. Например, поденщики работали у него в поле за 15 копеек в день, да еще на собственных харчах.

Сам же Аверьянов своим трудом никогда не жил, «и как был паразитом, так им и остался. Только размеры паразитизма стали меньше». Возвращенную ему землю вновь обрабатывали наемные батраки, и на мельнице тоже трудились наемные рабочие, даже его хлеб на базар возили специально нанятые люди.

Справка же сельсовета будто бы бывший народоволец живет своим трудом, оказалась липовой. Ее выдал старый председатель, друживший с Аверьяновым, а подписал по глупости. комсомолец – секретарь, который и сейчас работает на прежней должности. Изучив предъявленный инструктором документ, новый состав сельсовета его тут же аннулировал.

Касательно прежних революционных заслуг и взглядов Аверьянова, то от них, уверены односельчане, ничего не осталось. «Он далек от советской ориентации, далек от помощи местным органам и организациям в деле советского строительства. Напротив, все заявляют, что он разлагает население совместно с кулаками, ведет антикоммунистическую пропаганду. Особенно старается в этом направлении его жена»., – утверждали крестьяне.

«Все данные говорят за то, что выселение Аверьянова необходимо провести в жизнь, иначе будут бесконечные недоразумения с населением. Может кончиться дело плохо для Аверьянова», – подытожил свой секретный доклад инструктор Ростов.

И не успел он покинуть село, как ему вслед полетело очередное письмо, на этот раз, как и положено, секретное, адресованное лично Секретарю Ульяновского губернского Комитета ВКП(б). Видимо его авторы – члены Канабеевской ячейки РЛКСМ и группа местных коммунистов, не очень надеясь на заезжего товарища, решили подстраховаться. Кратко описав эксплуататорскую сущность Аверьянова, «который, несмотря на очевидные основания для выселения, продолжает жить в своем хозяйстве чужим трудом», они высказали подозрение в причастности к этому безобразию Губземотдела, поскольку именно по его распоряжению Аверьянову вернули усадьбу со всеми постройками.

«О вопиющей несправедливости мы писали во все инстанции, но пока безрезультатно. Из-за этого ячейка теряет авторитет, поскольку массы видят, что сила у помещиков как была, так и осталась, даже на восьмой год после революции», горько сетовали авторы послания.

Одиннадцатого марта в селе состоялось общее собрание граждан, а пятнадцатого числа прошло заседание Канабеевского сельсовета. И там, и там собравшиеся настаивали на необходимости скорейшего выселения Аверьяновых.

Опираясь на полученный материал, линия партии привычно совершила очередной крутой вираж в обратном направлении: 23 марта на секретном заседании Президиума Ульяновского Губисполкома было решено «согласиться с первым постановлением Губ. Комиссии по выселению и выселить Аверьянова из принадлежавшего ему до Окт. Революции имения». Подписал протокол секретарь УГИК с говорящей фамилией Иудин.

Похоже, затянувшаяся тяжба с бывшим борцом за народное счастье уже порядком утомила губернскую власть, и она решила, наконец, покончить этой проблемой. Аверьянов же, между тем, продолжал рассылать жалобы, не подозревая, что его «деле» отчетливо замаячила

Финишная прямая.

Семнадцатого апреля он обратился в Губернскую прокуратуру, двадцать третьего – в Губисполком с ходатайством об отсрочке выселения хотя бы до первого августа из-за болезни жены. И в том, и в другом случаях заявителю в его просьбах было отказано.

Восемнадцатого мая Измайловская суконная фабрика, отвечая на запрос уполномоченного Государственной Контрольной Комиссии по Карсунскому уезду, сообщила о том, что в фабричной школе-девятилетке действительно учатся двое детей Аверьяновых. Однако до получения запроса партячейка предприятия не знала, что они принадлежат к семье бывшего помещика и теперь ждет дальнейших распоряжений ГКК о том, что с этими учениками делать.

В поисках спасения Аверьянов вновь обратился в Москву. Правда, на этот раз в прокуратуру Республики, а не как обычно – к высокопоставленной покровительнице М.И. Ульяновой. Может быть поэтому, в отличие от предыдущих случаев, жалоба, заброшенная на самый верх, не сработала.

В ответе от 5 июня 1926 года, подписанным за Помощника Прокурора республики неким Богомоловым, сообщалось об отсутствии формальных оснований к принесению протеста на постановление Губисполкома о выселении, поскольку таковое производится в соответствии с требованиями соответствующего постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 20 марта 1925 года. Что же касается заслуг заявителя перед революцией, то опять же по закону право возбуждения ходатайства о не выселении предоставлено Губисполкому, однако в данном случае, учитывая ненормальные отношения Аверьянова с крестьянством, тот подобного ходатайства не возбуждал.

Кстати, о ненормальных отношениях и о враждебном настрое крестьян к бывшему землевладельцу. О том, что эти утверждения не совсем объективны, свидетельствует приобщенный к материалам дела и датированный 3 августа 1926 года листок с текстом, отпечатанным на машинке. Скорее всего, это копия какой-то газетной заметки под заголовком «Засилье помещиков». Приведем его полностью:

«Население с. Канабеевки и Анненково Анненковской волости Карсунского уезда чрезвычайно негодует против засилья помещиков Аверьянова и Красникова, которых до сих пор, несмотря на усилия партячейки, местной власти и самих граждан, выжить не удается.

Вопрос о выселении означенных господ сеет большие раздоры и создает две враждующие группы. Во главе меньшинства, правда, очень активного, стоит комсомолец Зайцев.

Было несколько распоряжений о выселении Аверьянова и столько же об отмене этого постановления. Бессилие группы Зайцева выселить помещиков, тормозит всю общественную и политическую работу, так как Аверьянов пригрозил инициативной группе Зайцева судом за то, что они приостановили расхищение арендуемой Аверьяновым мельницы в момент, когда пришло последнее распоряжение о выселении Аверьянова. Последний хотел все главные и ценные части мельницы скрыть, а компания Зайцева уследила это и мельницу отобрала в ККОВ (крестьянский комитет общественной взаимопомощи – В.М.) и, хотя ВИК (волостной исполком – В.М.) и санкционировал это распоряжение, все же всему деревенскому активу создалась угроза суда.

Ясно, что присутствие в с. помещиков нетерпимо: они сеют раздор, ведут антисоветскую агитацию и пользуются землей, не работая на ней».

Автор текста явно не принадлежит к сторонникам выселяемых, но даже он признает, что таковых в селе – меньшинство. А может быть не таким уж мироедом и кровопийцей был Валентин Александрович Аверьянов, если большинство крестьян оказалось на его стороне? Впрочем, никакого значения это уже не имело.

Семнадцатого января 1927 года Президиума ВЦИК поставил точку в затянувшемся споре старого революционера с представителями молодых революционных сил, утвердив постановление Губернского исполкома о выселении бывшего помещика Аверьянова В.А., о чем 2 февраля было сообщено уездному исполкому «для надлежащего исполнения и объявления об изложенном Аверьянову».

Меньшинство, в конце концов, победило. Что же касается Валентина Александровича и его семьи, то они переехали в Ульяновск, где бывший помещик служил бухгалтером, а потом даже участвовал в работе комиссии по реставрации Дома-музея В. И. Ленина в Ульяновске.

Но это уже совсем другая история.

Источники

ГАУО Ф. Р-200, оп. 1, д. 22. Л.1, 2, 3, 4,5,6,7,9.10,12, 14, 21,23,24,25,27,28,30,31,34,49,50,5.

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2389.htm

https://ulrgo.ru/region/enc/gosudarstvennye-politicheskie-i-obshchestvennye-deyateli/averyanov-va/

Владимир Миронов

От Большой Саратовской до Гончарова. Из истории центральной улицы Симбирска-Ульяновска

Места, 1.1.1941