В 1845 году Симбирск украсил памятник великому уроженцу, историографу Николаю Карамзину. А через 50 лет после этого в десяти верстах от города была торжественно заложена Карамзинская колония душевнобольных Симбирского губернского земства.

Воля сына

Помимо талантов историка, литератора и государственного мужа, Николай Михайлович Карамзин был многодетным отцом. Восьмой среди девяти его отпрысков: тайный советник, сенатор Владимир Карамзин (1819–1879) был известен как «чистопородный» джентльмен и аристократ, большой остроумец и пионер российского селфи: ко всему прочему, Карамзин-младший увлекался фотографией.

Владимир Карамзин удачно женился на баронессе Александре Дука, девушке милой, образованной и чрезвычайно богатой. Сам император Николай I был у него посаженым отцом. Увы, Александра оказалась дамой болезненной, и у супругов не было детей. Владимир Николаевич, пережив супругу, среди прочего завещал родному городу своего отца Симбирску немалую сумму — в 125 тысяч рублей на постройку благотворительного и общеполезного учреждения. Профиль учреждения не уточнялся, симбиряне были вольны в своих фантазиях, завещатель желал, чтобы вновь устроенное заведение называлось в честь его отца.

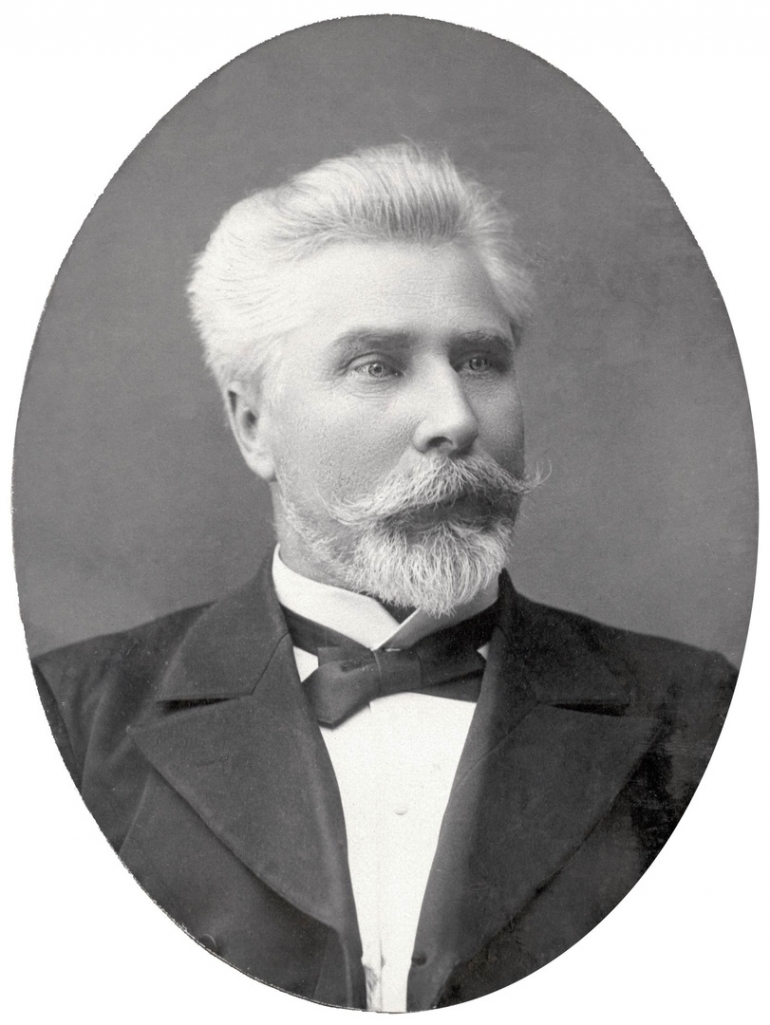

Владимир Карамзин, сын историка, завещавший Симбирску 125 тысяч рублей в память об отце:

Почему понадобилась больница

Почти пятнадцать лет «карамзинский» капитал прирастал процентами в банке, а в симбирском обществе шли дискуссии, на что лучше его пристроить. Музей? Художественная школа? Наконец, сошлись на том, что городу и губернии более всего необходима психиатрическая лечебница.

И в Европе, и в Российской империи конец XIX века фиксировался эпохой значительного роста психических заболеваний, речь шла даже о «психических эпидемиях». Стремительные преобразования в обществе вызвали напряжение душевных сил, к чему многие оказались не готовы. Усиленная урбанизация, развитие промышленности, отхожих промыслов порождали, кроме отрадного роста доходов, и такие неблагоприятные факторы, как скученность со вспышками различных заболеваний.

Особенно опасен был сифилис в своей «бытовой» ипостаси, причём Симбирская губерния оказалась в антирекордсменах по сифилису во всероссийском масштабе. Запущенный сифилис вызывал так называемый «прогрессивный паралич», приводил к развитию деменции и обширных галлюцинаций.

«Интересующимся, я показывал больных: один, растерзал своего единственного сына, другой убил жену. Третий жену утопил, четвертая выжгла свое селение», — записывал первый главный врач Карамзинской колонии, её устроитель Василий Копосов (1851–1922).

Зарубежный опыт

В 1894 году Василия Копосова «переманили» в Симбирск из Саратова, суля должность главного врача. В Саратове он был «всего лишь» помощником директора психиатрической больницы. Василий Александрович был опытным практиком, прошедшим ад лазаретов Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Он служил в Тверской, Вологодской и Саратовской губерниях, десятки раз командировался за границу, чтобы перенимать опыт иностранных коллег. За основу созидаемой Карамзинской колонии Копосов принял психиатрическое отделение известной берлинской клиники Шарите.

Римское слово «колония» означало поселение, при этом в виду имелась некоторая изолированная от прочего общества общность. Изоляция душевнобольных, способных быть потенциально опасными для своих ближних, считалась полезной.

«Признавая благотворное значение искусства вообще и считая умеренные эстетические эмоции очень полезными для больных, мы воспользовались пребыванием в колонии в 1902 году одного студента Московской консерватории для пополнения наших художественных развлечений. Студент согласился по нашей просьбе устроить и действительно организовал в очень короткое время небольшой, но стройный оркестр балалаечников, с тех пор, к общему удовольствию, не прекращающийся в колонии. В настоящее время имеется, кроме того, свой хороший рояль», — описывал Василий Александрович карамзинские будни.

Кто был этот талантливый студент? Может, имя его вписано золотыми буквами в историю русской музыки? Но Василий Александрович хранил врачебную тайну. Наш краевед Сергей Петров не раз рассказывал, что в Карамзинской колонии также на условиях анонимности проходил курс лечения знаменитый писатель Александр Куприн, имевший проблемы с алкоголем. Пока документальных подтверждений этому факту нет…

В эпоху Первой русской революции Карамзинская колония дважды становилась объектом нападений доморощенных «экспроприаторов». Первый раз днем 21 декабря 1907 года двое молодых и нетрезвых людей явились в контору больницы, куда должны были привести жалованье для служащих. Молодые люди мялись, на вопросы плели про помешанную тетушку, свидания с которой они дожидаются, в общем, вели себя подозрительно.

А потом молодчики и вовсе сорвались и бросились бежать — оказалось, что по невниманию грабители обронили топор — свой главный «аргумент» в добывании денег. Незадачливых грабителей задержали, и те показали на своего сообщника, сына священника больничной церкви, хорошо знакомого с реалиями колониального распорядка, в том числе со временем, в какое привозят деньги.

Вечером 30 июля 1909 года в контору ворвались двое злоумышленников, замаскированных и вооруженных револьверами: аргумент куда весомее оброненного топора. Забрав из кассы 2502 рубля 54 копейки больничных денег, грабители пытались скрыться на извозчике. Но, в больнице был телефон, и об ограблении было незамедлительно сообщено в полицию, и экспроприаторов в тот же вечер задержали, изъяв всё похищенное до последней копейки.

Птица высокого полета на лечении

В самом начале революционного 1917 года в колонию угодил член Симбирской губернской земской управы Михаил Амандович фон-Ренкуль. По статусу, в реалиях современного времени, как заместитель председателя губернского правительства. Коллеги по управе переполошились не на шутку.

«Насколько Ренкуль опасен для окружающих? Можно ли гарантировать пред Земским собранием, что его участие пройдет благополучно во всех отношениях? Эти вопросы еще более важны, тем более, как Управе известно, что фон-Ренкуль решительно заявил, что он будет присутствовать на Земском собрании?» — мучили вопросами главного врача Копосова.

После победы Февральской революции 1917 года за упразднением должности Симбирского губернатора Михаил Амандович вполне мог возглавить Симбирскую губернию, сделаться губернским комиссаром Временного правительства, но, увы, душевное расстройство оставило фон-Ренкуля без шансов.

Иван СИВОПЛЯС, научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»

«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте

Воспоминания, 20.1.2026В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами

Воспоминания, 27.1.2026