Объект культурного наследия федерального значения, именуемый как «Здание Мужской классической гимназии, в которой учился Владимир Ленин», официально считается старейшим из существующих зданий Симбирска-Ульяновска.

Построили для благой цели

Оно было построено в 1790 году по проекту симбирского губернского архитектора Ивана Петрович, он же, Джованни Тоскани под размещение Симбирского главного народного училища, прообраза Симбирской мужской гимназии, в которое училище было преобразовано в 1809 году. Особо примечательно, что на протяжении практически всей своей истории здание, построенное в качестве учебного заведения, эксплуатировалось в своём первоначальном качестве.

Главное народное училище появилось в Симбирске в 1786 году благодаря образовательной реформе, проводимой в России по инициативе императрицы Екатерины II в 1782–1786 годах. Практической целью реформы было повышение образованности подданных по решению задач, вызванных предыдущими реформами. Например, административная реформа выявила катастрофическую нехватку специалистов, нанимать которых, как того же Ивана-Джованни Тоскани, приходилось в дальнем зарубежье.

Другой целью стала борьба с беспризорностью и безнадзорностью детей и сирот в условиях свирепствовавшего в стране на протяжении 1780-х годов затяжного неурожая. Название народных подчёркивало всесословный характер обучения в школах — брали всех, кроме детей крепостных крестьян.

В 25 губернских центрах, в том числе в Симбирске, с 1783 года стали открываться главные народные училища. В четырёхклассных главных народных училищах курс обучения был рассчитан на пять лет — в четвёртом классе учились два года. Упор делался на необходимое в те времена в чиновной работе чистописание. Четвероклассникам преподавалась гражданская архитектура. Надо полагать, что зодчий Иван Тоскани вёл соответствующие уроки.

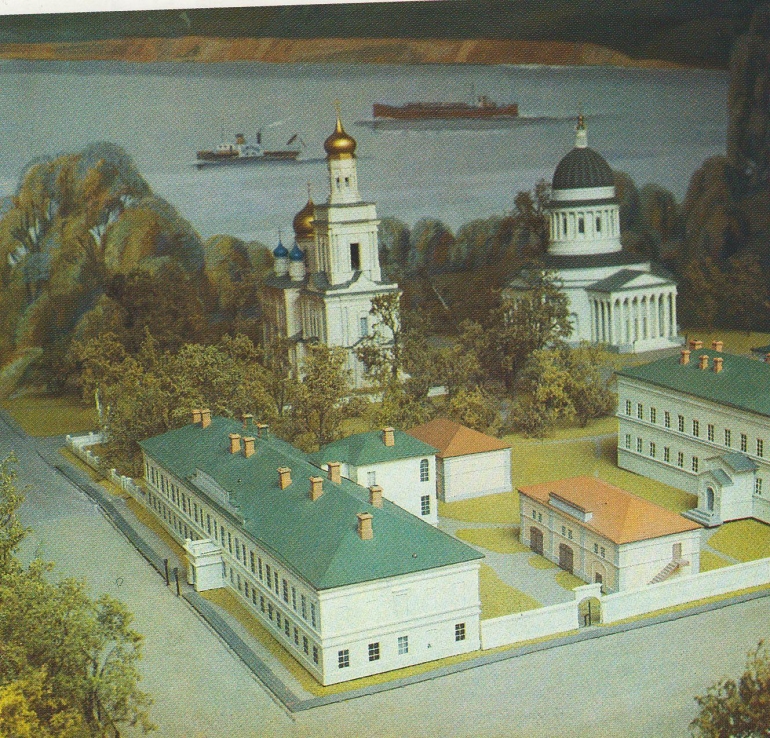

Макет гимназии:

Тщательно выбирали место

Подчёркивая статус образовательного учреждения, главные народные училища предписывалось размещать поблизости от губернских центров, в возможном соседстве с соборами и церквами, чтобы религиозный дух и виды способствовали правильному возрастанию подрастающего поколения. Этот принцип, как видим, был вполне соблюдён при строительстве гимназии. Рядом через дорогу помещался Спасский женский монастырь, против главного фасада — Николаевская церковь, в которой весной 1870 года крестили «главного» гимназиста Владимира Ульянова-Ленина, справа и сзади, на небольшом отдалении, помещался Кафедральный собор.

Главным фасадом здание ориентировалось на Север. Он олицетворял холод, мрак и невежество, которому противостал «храм просвещения». По проекту центр фасада венчался щитом с императорской короной и монограммой Екатерины Второй, желавшей войти в историю как просвещённая монархиня.

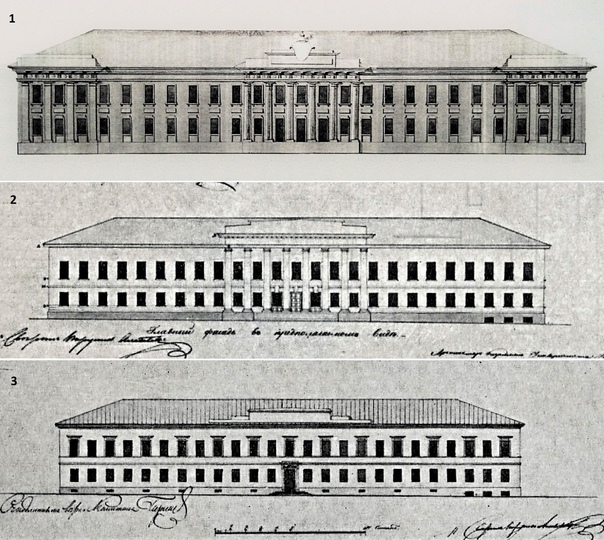

По центру главного фасада располагался шестиколонный портик дорического ордера, увенчанный ступенчатым аттиком, декоративной стенкой над венчающим сооружение карнизом. Углы фасада симметрично украшали по четыре пилястры, над которыми также возвышались аттики, пониже центрального. Строили здание по проекту Тоскани симбирские купцы Сапин и Николаев.

В первые полтора десятилетия существования главного народного училища в симбирской гражданской архитектуре не было другого такого здания, равного ему по красоте и гармоничности. И так как поначалу юношество не слишком-то рвалось постигать науки – точнее говоря, те, кому позволяли средства, предпочитали образовывать детей дома, а тем, у кого средств не было, позволить себе недешёвое учение не могли — часть площадей нового здания «простаивала».

В главном народном училище разместились губернские учреждения, дворянское собрание и приказ общественного призрения, ведавший медициной, благотворительностью и теми же народными училищами. Гимназия была центром общественной жизни. В актовом зале была построена сцена и, за отсутствием в городе настоящего театра, давались театральные постановки.В здании с самого начала его истории был предусмотрен и жилой сектор — квартира инспектора училища, впоследствии директора гимназии. Квартира была не маленькой, занимала четверть всего здания, занимая всё правое, от главного входа, крыло здания на первом этаже.

Время шло, гимназия развивалась. Например, во дворе была построена трёхэтажная астрономическая обсерватория. В 1839 году была намечена реконструкция здания по проекту архитектора особого строительного комитета при Казанском учебном округе Михаила Петровича Коринфского, ранее служившего в Симбирске, где им был разработан замечательный проект Кафедрального Троицкого собора.

Пожары, пожары

Михаил Коринфский готовился украсить фасад гимназии новым, восьмиколонным портиком с более внушительным аттиком, но проект «зарубили» в Санкт-Петербурге. И было почему: жаркий 1839 год был отмечен многочисленными катастрофическими пожарами и в Симбирской губернии, и в целом по России. На этом фоне было не до портиков и прочих украшений. Было принято решение убрать даже существующие портик и боковые пилястры: всё строго.

Гимназия сгорела в симбирский пожар 19 августа 1864 года – крыша, перекрытия; кирпичные стены выдержали. Ремонт растянулся на несколько лет, за которые гимназические «развалины» обросли недоброй славой: в тёмное время суток в них скрывалась сомнительная публика, периодически «гоп-стопившая» почтенных и полупочтенных горожан. Память о возрождении после пожара – появившийся в 1860-е годы каменный тамбур главного входа.

Хотели перестроить

С середины XIX века гимназисты жаловались на тесноту: престиж образования возрастал, пришло осознание его практической ценности. Проблема разрешилась после 1883 года, когда с восточной части к старому зданию был сделан краснокирпичный пристрой с собственным входом. Здесь разместились актовый зал, физический кабинет и классы с IV по VIII, выпускной. Ныне пристрой занимает музей «Симбирская классическая гимназия».

Время шло, и в начале XX века старое здание симбирской гимназии всё менее соответствовало новым требованиям образовательной гигиены. В 1913 году был предложен проект основательной переделки здания, с изменением расположения окон и дверей, кардинальным изменением фасадов. После рассмотрения проекта руководством Казанского учебного округа, которому подчинялась Симбирская гимназия, было сочтено «более разумным» полностью снести старое здание и построить на его месте новое…

«Спасла», если можно так выразиться, ситуацию Первая мировая война и грянувшая за ней революция, точнее, вызванный ими дефицит денег на новое строительство.

Ну а после революции, кто мог замахиваться на святое? – тут же сам Ленин учился!..

Историко-мемориальная ценность здания была закреплена соответствующими решением Ульяновского облисполкома от 15 марта 1957 года и постановлением Совета министром РСФСР от 30 августа 1960 года. Так, гимназист Ульянов-Ленин «сохранил» для истории свою родную гимназию.

Не просто гимназию, но старейшее здание нашего города и колоссальный пласт истории с ним взаимосвязанный.

Иван СИВОПЛЯС, научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»

«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте

Воспоминания, 20.1.2026В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами

Воспоминания, 27.1.2026