Эта история началась 25 октября 1917 года по старому стилю, когда беднота села Верхние Тимерсяны решила разделить между собой хлеб, хранившийся в общественном амбаре. Однако зажиточная часть крестьян были против и не подпускали толпу к зернохранилищу. Дальше события развивались по нарастающей – крики, словесная перепалка и взаимные оскорбления в конце концов предсказуемо переросли во всеобщую свалку, а та – в массовую драку. Когда страсти улеглись, и толпа расступилась, на земле осталось лежать восемь бездыханных тел. При этом все убитые принадлежали к числу сельских бедняков. А вот из представителей противоположного лагеря никто серьезно не пострадал.

Позже на телах погибших их родственники насчитали от пятнадцати до двадцати ран, благо время для этого было, поскольку трупы, видимо в назидание другим, лежали на улице аж двадцать три дня. И лишь после того, как их изрядно обглодали собаки, местная верхушка в лице некоего Семена Пельдякова, распорядилась похоронить убитых односельчан за пределами сельского кладбища.

Все описанное выше события, случились именно в тот день, когда в России была провозглашена Советская власть, во всяком случае, в Петрограде. Трудно сказать, была ли попытка сельской бедноты «экспроприировать» общественный хлеб, приурочена именно к этому событию или имело место простое совпадение. Пожалуй, второе более вероятно, поскольку вряд ли в Поволжской глубинке могли узнали о событиях в далекой столице день в день.

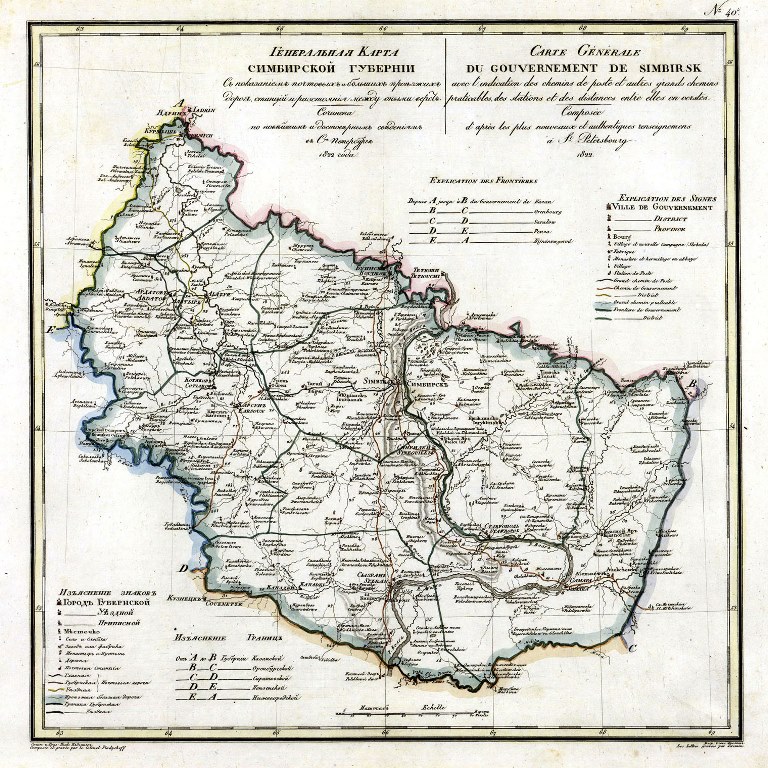

Тем более, что в Симбирской губернии еще ничего не изменилось: ею по-прежнему управлял потомственный дворянин Федор Александрович Головинский – Комиссар более не существовавшего Временного правительства, а вместо распущенной царской полиции, правопорядок охраняла милиция, кое-как сформированная еще в феврале того же года.

Поэтому разбираться с происшествием в Верхних Тимерсянах отправился тогдашний начальник Симбирской уездной милиции, бывший присяжный поверенный Георгий Феофилактович Морейский. 14 декабря 1917 года собранный им материал был направлен Судебному Следователю 1-го участка Симбирского уезда. Но вот повести расследование тот, скорее, всего не успел, поскольку власть в губернии, наконец, сменилась. Однако история с массовым убийством крестьян на этом не завершилась.

В конце лета 1918 года в Верхние Тимерсяны вступили части наступавшего на Симбирск Пятого Курского полка. Его командованию крестьяне и пожаловались на расправу, учиненную местными кулаками в ноябре. Правда, пред приходом красных, успели сбежать четверо ее участников: упоминавшийся уже Семен Пендяков, а также Осип Шушкин, Николай Жуликов и Павел Петров. А вот Василий Квасов, Василий Калашников, Осип Козлов, Иван Разматов и Дмитрий Жуликов по каким-то причинам остались в селе и были расстреляны.

Но и это был еще не конец. Спустя год, в конце октября 1919-го в юридический отдел Симгубчека из Верхних Тимерсян поступило заявление, подписанное вдовами убитых два года назад жителей села: Марией Маркеловой, Александрой Стакановой, Евдокией Мелекесской, Степанидой Миговой (?), Татьяной Осиповой и Марией Аничковой.

Женщины писали, что скрывшиеся когда-то, а потому избежавшие ответственности, убийцы вернулись и теперь «сеют нелепые слухи против Советской Власти. Все время стращают переворотом, и день и ночь ждут Деникина и Колчака».

Заявительницы утверждали также, что их мужья погибли не случайно, а были сознательно убиты «руководителями шайки сельской буржуазии… за проведение октябрьской революции». А «во время отступления товарищей красноармейцев из Симбирской губернии, Верхнетимерсянская сельская буржуазия во главе Семена Пельдякова вооружилась и пошла на большую дорогу с целью грабежа и убийства отступающих красноармейцев».

Проверить сигнал поручили старшему милиционеру Верхнетимерсянской волости, 2-го района Симбирского уезда Н. Сырбукову, который 19 ноября 1919 года опросил заявительниц.

Те в основном подтвердили все изложенное в заявлении, а еще назвали имена убийц. По их словам, это были Василий Калашников, Осип Козлов, Василий Квасов, Леонтий Саполенников, Николай и Дмитрий Жуликовы – отец и сын, Осип Шипов, Павел Исаков, Павел Стаканов, Петр Елисеев, Андрей Калашников и Иван Разматов. Всего – двенадцать человек. Из них Д. Жуликов, И. Разматов, В. Куликов и И. Стаканов были расстреляны бойцами Курского полка.

Что касается остальных жителей села, также опрошенных старшим милиционером, то они ничего конкретного и определенного сказать не смогли. А, может быть, просто не захотели – ни кто именно убивал, ни кто громил село, ни кто охотился на отступавших красных. Все опрошенные в тот день или сидел дома, или был в гостях.

Дело «гуляло» по инстанциям еще больше года и вот, наконец, 6 декабря 1920-го Симбирская уездная Следственная Комиссия, наконец, вынесла по нему свое постановление.

В нем в частности говорится: «Принимая во внимание, что дело это произошло еще в 1917 году, когда еще в умах многих не было еще сознательности, что в этом деле собственно никакого кулацкого восстания нет, что действительные убийцы Аничкова и других в числе 8 человек,… как расстрелянные, так и другие участники этих убийств, никакой корыстной цели в этом деле не имели, и что оставшиеся в живых участники этих убийств Осип Шишкин, Андрей Калашников, Николай Жуликов, Михаил Четкасов, Никифор Оброков, Иван Оброков, Леонтий Сапожников, Павел и Елисей Петровы для Российской Советской Республики являются не опасными и поэтому к ним должна быть применена амнистия от 7 ноября 1920 года, Симбирская Уездная Судебно-Следственная Комиссия ПОСТАОВИЛА:

Дело направить Судье по важнейшим делам по Симбирскому уезду для применения амнистии от 7 ноября 1920 года»[1].

Удивительно, но вопреки веяниям того времени, Комиссия почему-то не стала квалифицировать случившееся, как совершенно очевидный классовый характер конфликта (достаточно вспомнить социальное положение всех погибших и то, как обошлись с их телами), но напротив, фактически перевела его в статус бытовой драки между односельчанами, «в умах которых не было сознательности». А расстрел некоторой части его участников – достаточным основанием к тому, чтобы считать инцидент исчерпанным.

И вышестоящие инстанции с этим, судя по всему согласились.

Ну, а об истинных причинах столь мягкого завершения этой кровавой истории, явно и открыто идущего в разрез с принципами классового подхода к карательной политике тех лет, мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем.

[1] ГАУО Ф. Р-125, оп. 2, д. 401. Л. 1, 5, 6, 6 об., 9, 9 об. 62.

Владимир Мирнов

«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте

Воспоминания, 20.1.2026В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами

Воспоминания, 27.1.2026