Давным-давно, в начале шестидесятых годов прошлого века, на территории Карсунской чулочно-носочной фабрики для производственных целей пробурили две водозаборные скважины. Вода в них оказалась горько-солёной, а потому её и не стали использовать. О скважинах, наверное, и забыли бы, если бы не случай.

Чудо-вода

Как-то по весне на фабрике поломалась водокачка, подающая пресную воду. Вот тогда в котельную и стали подавать воду из этих полузабытых скважин. Целую неделю работала фабрика на подземной воде. Потом вскрыли котлы для очистки трубок от накипи, и оказалось, что накипи в них нет… Эта новость разнеслась по всей округе и за «лечебной» водой для котлов стали приезжать даже из соседних регионов.

Что же это за вода? Около 300 миллионов лет назад в наших краях было море, на дне которого остались мощные пласты известняка и доломитов. Шло время. Море несколько раз уходило и приходило. Пласты известняка и доломитов вместе с древней морской водой оказались под 400-метровой толщей песков, глин, мергелей, глин, мела, опок и других горных пород и накопили различные кислоты и щёлочи. Накипь растворяется в них при контакте с пластовой водой и при промывке котла удаляется из него. Вот так легко и просто стали в Карсуне ремонтировать отопительные котлы.

Возникает вопрос, только ли для очистки котлов пригодна эта вода? По своему химическому составу такая вода относится к слабоминерализованным сульфатно-хлоридно-натриевым минеральным водам, а поэтому не исключено, что пластовая вода из этих скважин может быть лечебной и для человека...

Йодобромные воды просятся на поверхность

Когда ульяновские нефтеразведчики в 1958 году пробурили скважину № 2 возле села Новиковка Старомайнского района, то с живетского яруса средне-девонских отложений, залегающего на глубине около двух километров, вместо нефти стала поступать горько-солёная вода. Анализ этой воды показал, что кроме солей натрия магния, хлора и других веществ в ней содержатся ещё йод и бром, концентрация которых, соответственно, составляла 13,2 и 839 миллиграммов на литр. На соседней скважине № 4 того же разведочного участка состав воды оказался таким же.

Вскоре гидрогеологическая лаборатория Куйбышевского НИИ Министерства нефтяной промышленности СССР выдала заключение, что пластовая вода из этих скважин «безусловно соответствует кондиции для организации йодобромного производства».

Наши йодобромные пластовые воды одни из самых насыщенных в России. По содержанию йода они в 2,6 раза превышают принятый у нас стандарт на лечебные минеральные воды, а по брому – в 33 раза. Источников йодобромных вод с такой высокой концентрацией нет ни в ближайшей, ни в дальней округе...

Организация йодобромного производства довольно трудоёмкое занятие, а вот добывать йодобромные воды из существующих нефтеразведочных скважин для использования в лечебных целях не столь затратно...

Водоисточник, которому нет равных в области

Природа не обделила Павловский район Ульяновской области пресными водами. В восточной части района, северо-западнее села Шаховское, находится самый крупный в Ульяновской области тектонически-карстовый район, связанный с восходящими пресными подземными водами из отложений верхнего мела. Расположен он в долине верхнего течения речки Избалык. Область питания этих вод находится в западной части Жигулёвского вала, несколько южнее речки Канадейки в Николаевском районе и речки Сызранки в Новоспасском районе. Двигаясь по наклону пластов в южном направлении, воды верхнемелового горизонта становятся напорными. Многочисленные восходящие источники этого водоносного горизонта выходят на участке реки Избалык протяжённостью около 3,5 километра. Почти все они являются воронками с диаметром до 25 метров. Суммарный дебит всех родников участка составляет около 3,6 кубометра в секунду. Здесь образуется современный исток речки Избалык, расход которой составляет почти 300 тысяч кубометров в сутки. Такое количество воды расходуют ежесуточно, например, города Ульяновск, Пенза, Саранск... Часть воды этого источника используется для водоснабжения р. п. Павловки и с. Кадышевки. На очереди – другие поселения района…

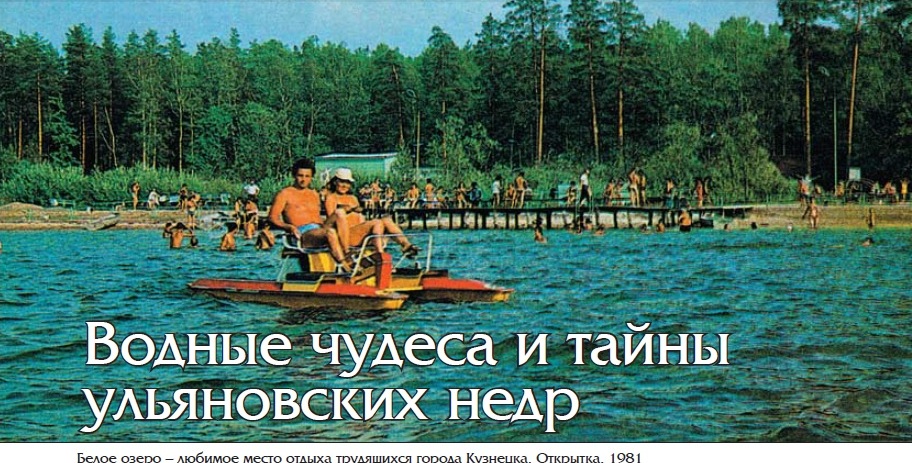

Озеро Белое – тектонически-метеоритный реликт

На юго-западе Николаевского района, в лесном массиве, на самой верхотуре узенького водораздела рек Канадейка и Кислей Кадада уютно разместилось уникальное чудо природы – Белое озеро. Поверхность воды в озере находится на отметке 328 метров выше уровня моря, что лишь на 42 метра ниже Жигулёвских гор, на дальних отрогах которых и находится Белое озеро. Оно имеет округло-овальную и блюдцеобразную форму. Площадь водной поверхности озера составляет почти один квадратный километр. Вода озера бесцветна и прозрачна во все времена года. В ста метрах от берега глубина озера не превышает двух метров. И даже там под двухметровой толщей воды хорошо видно дно озера. Вода в нём очень мягкая. Её жёсткость значительно ниже, чем у обычной речной воды. В озеро не впадают ни речки, ни ручьи. Нет у него и видимого стока. Несмотря на эти крайне ограниченные условия водообмена, вот уже на протяжении целого столетия уровень воды в озере практически остаётся одним и тем же. Годовая амплитуда его не превышает полметра.

На юго-западе Николаевского района, в лесном массиве, на самой верхотуре узенького водораздела рек Канадейка и Кислей Кадада уютно разместилось уникальное чудо природы – Белое озеро. Поверхность воды в озере находится на отметке 328 метров выше уровня моря, что лишь на 42 метра ниже Жигулёвских гор, на дальних отрогах которых и находится Белое озеро. Оно имеет округло-овальную и блюдцеобразную форму. Площадь водной поверхности озера составляет почти один квадратный километр. Вода озера бесцветна и прозрачна во все времена года. В ста метрах от берега глубина озера не превышает двух метров. И даже там под двухметровой толщей воды хорошо видно дно озера. Вода в нём очень мягкая. Её жёсткость значительно ниже, чем у обычной речной воды. В озеро не впадают ни речки, ни ручьи. Нет у него и видимого стока. Несмотря на эти крайне ограниченные условия водообмена, вот уже на протяжении целого столетия уровень воды в озере практически остаётся одним и тем же. Годовая амплитуда его не превышает полметра.

Это означает, что уровень воды в озере поддерживается глубоко залегающими напорными подземными водами, циркулирующими в палеогеновых и меловых отложениях. Эти водоносные горизонты водообильны и стабильны в условиях любых климатических катаклизмов. Вода с глубины поступает в озеро по тектоническим трещинам, так как озеро находится в котловине, образованной на перекрёстке ветвей второго и третьего порядков тектонических трещин Жигулёвской и Саратовской дислокаций. Песчаное дно озера ровное, без каких-либо канав, рытвин, промоин, больших и малых бугров и бугорков. Оно плавно снижается к центру озера, где глубина составляет более шести метров. Дно озера лежит на пластах плотных окременелых опок и монолитных глауконитовых песчаников. Первые, вероятно, не дают воде просочиться в нижележащие пласты, а вторые делают её чистой и мягкой. Однако вряд ли глауконитовый песчаник, эффективный облагораживатель пресных вод, способен в одиночку справиться с поддержанием озёрной воды в надлежаще идеальной чистоте при постоянной антропогенной нагрузке. Многочисленные отдыхающие, туристы и просто любители полюбоваться красотами Белого озера приезжают на его берега из Ульяновской области и из соседних регионов.

Кстати, пензяки, особенно кузнечане, считают Белое озеро своей местной достопримечательностью… И вот здесь возникает вопрос: «А не является ли Белое озеро объектом метеоритного происхождения?!». Округлая форма и наличие почти в центре озера значительного углубления косвенное тому подтверждение! Вероятно, метеорит упал здесь в то время, когда в Поволжье происходило образование Жигулёвских гор и их отрогов. И был этот метеорит не один. Только в Николаевском районе насчитывается ещё три таких озера. По всей вероятности, вещество, из которого состоит «захороненный» на дне озера метеорит, оказывает облагораживающее действие на загрязнённую воду, так же как и глауконит, а может быть, и его влияние более существенное.

Тайны Белолебяжьего озера

На юге Майнского района находится загадочное озеро. Совсем недавно его именовали Белолебяжьим озером, а в старину даже Белолебединым. Сейчас же на топографических картах оно значится как «оз. Белое». Расположено озеро в верховьях речки Гущи, в восьми километрах южнее посёлка Игнатовка. Площадь зеркала озера 2,1 кв. км. Средняя глубина озера два - два с половиной метра. Наибольшая глубина – около 5 метров. Ложе озера илистое. Как утверждают гидрогеологи, озеро питается грунтовыми, дождевыми и талыми водами. Площадь водосборного бассейна составляет более 23 кв. км. Озеро бессточное.

Загадка и тайна озера, единственного из 134 озёр области, состоит в том, что оно после внезапного исчезновения возродилось вновь. Как удалось выяснить гидрогеологу Г.Н. Петрову, обследовавшему окрестности озера в 1949 году, с начала тридцатых годов горизонт воды в озере начал сильно понижаться и к 1939 году озеро полностью высохло.

Жители уже было собирались переселяться в другое место, ближе к воде. Но вопрос о перенесении села в другое место сам собой отпал, так как после весеннего половодья 1941 года в озере вновь появилась вода. Её уровень в последующие годы постоянно повышался, и в 1949 году летне-зимний меженный горизонт воды достиг наивысшего уровня и сохранялся приблизительно на одном уровне долгие годы.

Ещё одна интересная деталь. При высыхании озера в тридцатые годы из него была выловлена вся рыба. В первые годы после «нового рождения» озера в 1941 году рыба в нём отсутствовала, но уже в 1945 году любители возобновили лов рыбы, а в 1949 году её стало так много, что рыбным промыслом стала заниматься специальная артель. Рыбу в озере никто специально не разводил, каким образом она сама восстановилась в закрытом водоёме, остаётся тайной…

Не разгадана пока полностью и тайна колебания уровня воды в озере. Например, в 1946 году в Поволжье была страшная засуха. По всем гидрогеологическим канонам уровень воды в озере должен был понизиться, но вопреки всему наблюдался новый подъём воды в озере и продолжался он в течение всего засушливого периода…

Видимо, дело в том, что озеро Белолебяжье (Белое) находится в зоне тектонических структур, влияние которых на подземные водоносные горизонты, снабжающие озеро пресной водой, на сей день не достаточно исследовано…

Юрий Осипов

«Мономах», №4 (88), 2015 г.

В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами

Воспоминания, 27.1.2026«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте

Воспоминания, 20.1.2026