В селе Старой Грязнухе находился один из самых старинных храмов современного Старомайнского района Ульяновской области — Николаевский, возведённый в 1712 г. (31. ) (РТ. Ф. 4. Оп. 125. Д. 6. Л. 136). Оно относится к разряду сёл, об истории которых сохранилось до обидного мало сведений. Старого села нет уже 60 лет, а в новом селении Волжское (первые годы после переселения жители по старой памяти называли его Грязнухой), в которое переехали бывшие жители Старой Грязнухи и близлежащей деревни Новая Грязнуха, осталось только два старожила. Остальные умерли или разъехались. Село Волжское — вымирающее, здесь сейчас живут преимущественно дачники, да и то в основном летом. Даже в капитальном труде старомайнского краеведа Ю. Н. Мордвинова ему посвящены всего лишь три листа текста. И это одно из немногих сёл, по которому так и не удалось найти хотя бы одной фотографии до 1955 г., т. е. до его затопления.

Итак, село Волжское (до 1955 г. Старая Грязнуха) находится на берегу Куйбышевского водохранилища, в 8 км к северу от районного центра Старая Майна (по прямому водному пути, а по сухопутной дороге 42 км). Оно входит в состав муниципального образования «Жедяевское сельское поселение» (Ульяновская область). С 1861 по 1920 гг. относилось к Жедяевской волости Спасского уезда Казанской губернии (с 1920 по 1943 гг. — к Мелекесскому и Старомайнскому районам Самарского (Средневолжского, Куйбышевского) края (области). Расположение Волжского на границе Ульяновской области и Республики Татарстан и переход из состава одной территории в другую и обратно привели к тому, что документы по селу откладывались в разных архивах. Другое дело, что документов до настоящего дня дошло крайне мало. Так, в Государственном архиве Ульяновской области село отрывочно упоминается в документах преимущественно 1930–1954 гг. (4 дела). Клировые ведомости Николаевской церкви за 1815–1910 гг. хранятся в Государственном архиве Республики Татарстан.

Согласно уникальному документу, обнаруженному в Российском государственном архиве древних актов, село Никольское (Грязнуха) появилось в 1670‑е гг., а в 1716 г. в нём у 4 владельцев (среди них А. А. Головкин, видимо, родственник известного политика Г. И. Головкина, основателя с. Головкино (Урень) было 7 дворов и 84 крепостных (32) (Насыров Р. Г. Указ. соч. С. 233). По данным Ю. Н. Мордвинова, его основали в 1674 г. выходцы из Нижегородского уезда (33) (Мордвинов Ю. Н. Указ. соч. С. 234).

В ходе работы по проекту «Культурное наследие зон затопления Куйбышевской и Саратовской ГЭС на территории Ульяновской области» мне удалось два раза побывать в Волжском — в марте и июле 2014 г. Большую помощь в поиске исторических сведений оказали местные жители, в частности Светлана Николаевна Чуваева и бывшие обитатели сёл Старая Грязнуха и Новая Грязнуха — Владимир Иванович Маслов (последний житель Новой Грязнухи, живущий в Волжском), Зоя Васильевна Калачёва и Анатолий Алексеевич Зубарев.

В современном селе есть пять улиц: Лесная, Отрадная, Прибрежная, Полевая и Юбилейная. История Волжского (Старой Грязнухи) в них не отражается никак. Типична для района демографическая статистика села. В 1795 г. в нём было 65 дворов и 447 душ, в 1897 г. — 88 дворов и 408 жителей, в 1959 г. — 482 человека, и в 2014 г. — 28 дворов и 57 жителей, а также 26 дачных построек и в них 53 человека (34) (Мордвинов Ю. Н. Указ. соч. С. 234–235, 238; сведения за 2014 г. предоставлены администрацией с. Волжское). Коренные обитатели Волжского — носители культурных традиций и исторической памяти о Старой и Новой Грязнухе, скоро исчезнут. Нужна ли будет дачникам история села?

Грязнухинские артефакты

Свидетельства о древней истории местности весьма отрывочны и противоречивы. Самые ранние из них относятся к концу XIX — началу XX в. В VI томе полного географического описания России указывалось: «Между селами Старой Грязнухой (500 ж. — жителей — Е.А. Б.) и Новой Грязнухой (400 ж. — жителей — Е.А. Б.) находилось древнее городище» (35) (Россия. Полное географическое описание… С. 383). Древности отмечались и в окрестностях близлежащих селений: Маклашеевки (булгарское городище, где обнаружен клад арабских монет X–XI вв.), недалеко от Зеленовки нашли металлическое восточное зеркало и т. д.

По данным Ю. Н. Мордвинова, после Великой Отечественной войны в окрестностях Старой Грязнухи пастух нашёл каменный топор, а учёные здесь же обнаружили металлический наконечник копья, серп медно-бронзового века и другие артефакты (36) (Мордвинов Ю. Н. Указ. соч. С. 233).

Перед затоплением села в 1930‑е и 1950‑е гг. археологическая экспедиция под руководством А. В. Збруевой выявила и обследовала поселение «Старая Грязнуха» (находилось у южной околицы села), датируемое концом II — началом I тыс. до н. э. Интересно, что особенности найденной керамики позволили отнести этот памятник к числу одного из немногих объектов приказанской культуры позднего бронзового века в Ульяновском Поволжье. А орудия из кремния могли принадлежать и более раннему времени.

В официальном списке памятников археологии Старомайнского района (распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 г.) сейчас содержится 4 объекта в районе Волжского: 1) поселение «Грязнуха‑1» (3‑я четверть I тыс.); 2) поселение «Грязнуха‑2» (3‑я четверть I тыс.); 3) поселение «Грязнуха‑3» (3‑я четверть I тыс.); 4) поселение «Грязнуха‑4» (3‑я четверть I тыс.) (37) (Сводный памятник объектов культурного наследия Старомайнского района. URL: http://nasledie73.ulgov.ru/28/835/414.html (дата обращения: 16.05.2015)). Все эти одновременно существовавшие памятники располагаются на расстоянии от 600 м до 3 км от села и относятся к позднему именьковскому и раннему болгарскому времени, когда происходило слияние славянского, финно-угорского и тюркского населения.

Нельзя не упомянуть и о таком значительном памятнике как Старомайнское (Грязнухинское) городище. Несмотря на название, оно находится ближе к современному селу Волжскому (около 2 км) — преемнику бывшей Старой Грязнухи, чем к Старой Майне. На городище работало несколько археологических экспедиций (1939, 1954, 1961), но самые масштабные раскопки производились экспедицией Самарского государственного университета под руководством Г. И. Матвеевой в 1984–1987, 1990–1991 и 2005 гг., причём в итоге было изучено более 2500 кв. м культурного слоя. Отмечу, что оно упоминается в «Памяти Макарию Кисловскому» 1659 г., статье С. М. Мельникова (1859), книге К. И. Невоструева (1871) и трудах других, более поздних исследователей (38) (Буров Г. М. Отчёт об археологических исследованиях 1972‑го года в Ульяновском Поволжье. Архив Института археологии Российской академии наук (ИА РАН). Р‑1 № 4839. С. 36–41).

Старомайнское городище возникло в ананьинское время (VII–V вв. до н. э., финно-угры), в V–VII вв. его заселяли именьковцы, а в X–XIII вв. –булгары. Г. И. Матвеева рассказывала: «Четырнадцать веков назад на мысу, расположенном в 2 км к югу от деревни Грязнуха, стояла небольшая, надёжно защищённая крепость. Площадка мыса со всех сторон была обнесена высоким бревенчатым частоколом, а с северной стороны защищена четырьмя высокими валами и четырьмя глубокими рвами, которые хорошо заметны по сей день. Подобные крепости служили для укрытия в случае нападения врагов» (39) (Феномен Старой Майны. URL: http://www.proza.ru/2009/10/19/1003 (дата обращения: 20.05.2015)). Памятник интересен тем, что на его территории раскопано несколько длинных прямоугольных домов (длина до 12 м), которые пока не найдены ни на одном из известных именьковских поселений (40) (Матвеева Г. И. Среднее Поволжье в IV–VII вв.: Именьковская культура. Самара, 2004. С. 27). Вероятно, они служили жилищами для больших патриархальных семей либо являлись общественными зданиями. Аналогии таких построек известны у германцев и западных славян.

После многих лет изучения стало ясно, что Старомайнское городище, расположенное напротив современной Старой Майны, являлось одним из важнейших городищ данного района, крупным племенным центром именьковского времени, а позже — булгарского. Вокруг него находились неукреплённые поселения, жители которых занимались земледелием, скотоводством и рыболовством.

До нашего времени в Старомайнском районе дошло сказание о нашествии иноземцев. Когда здесь жили древние племена, их земли решил завоевать хан Батый. Но сражение он проиграл, и многие воины из его войска попали в плен. За каждого бойца Батый предложил мешок золота или серебра, но победители потребовали барана за каждого пленника. Завоеватель рассердился на то, что его войско сравнивали со стадом баранов, и вновь напал на эту территорию, но так и не смог захватить её. Как знать, не связано ли Старомайнское городище с этим сказанием?

Почему Грязнуха, да ещё и старая?

Название села происходит от вязкой, топкой местности или реки. Грязнухой часто назывались небольшие реки с вязкими берегами и грязной, мутной во время дождей водой, а по ним и некоторые селения (41) (Барашков В. Ф. По следам географических названий Ульяновской области. Ульяновск, 1994. С. 32). Кроме ныне затопленных Куйбышевским водохранилищем села Старая Грязнуха и деревни Новой Грязнухи Старомайнского района на территории современной Ульяновской области так в прошлом называли село Приморское (Мелекесский район) и село Луговое (Ульяновский район). Рядом с селом и церковью протекала речка Грязнушка, а в сторону Волги местность понижалась, поэтому была болотистой, сырой и топкой, особенно после дождей.

Но почему Грязнуха — старая? На карте Спасского уезда Казанской губернии начала XX в. (и других дореволюционных) село обозначено как «Никольское Грязнуха». Первое название — по Николаевскому храму. Здесь надо напомнить, что рядом с селом находилась деревня Новая Грязнуха — по той же карте — «Выселок* села Никольского». Если село известно, как минимум с 1674 г., то деревня — примерно с начала XIX в (42) (Мордвинов Ю. Н. Указ. соч. С. 234, 239). Ю. Н. Мордвинов писал: «Интересно, что Поливанову (один из владельцев села — Е.А. Б.) что‑то не понравилось в селе, и он переселяет своих крестьян на другое место, образовав выселок, названный по селу Никольским (Новую Грязнуху), потому основное село Грязнуха с начала 19 века стало называться Старой Грязнухой…» (43) (Там же. С. 235). На картах эти новые названия стали отображаться уже после 1917 г.

Забытый храм: «Благовествую земле радость велию, хвалите небеса Божию славу»

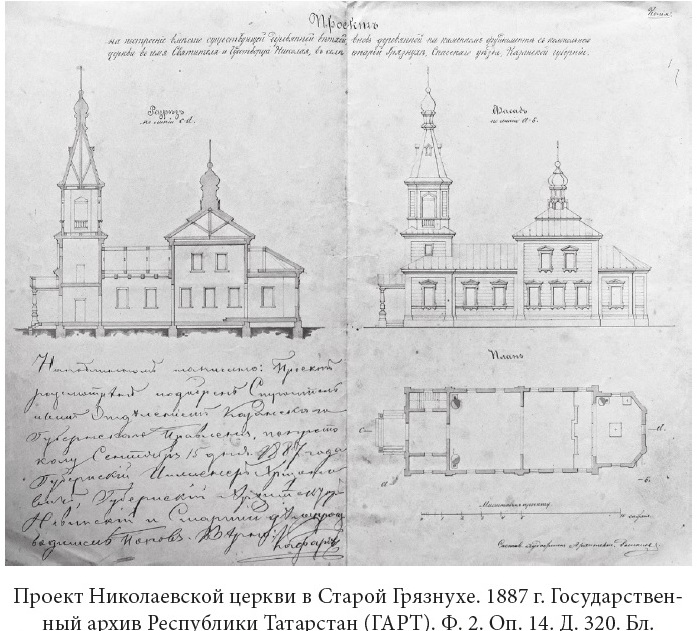

Деревянная Николаевская церковь, построенная здесь в 1712 г., являлась одним из самых первых культовых зданий на территории современного Старомайнского района. В 1906 г. прихожане возвели новый каменный храм, который был взорван в 1955 г. перед началом заполнения ложа Куйбышевского водохранилища. На самом большом колоколе, отлитом в 1881 г., содержалась знаменательная надпись: «Благовествую земле радость велию, хвалите небеса Божию славу; благовестите день ото дня спасение Бога нашего; возлюбих благолепие дому твоего и место селения славы Твоея» (44) (ГА РТ. Ф. 840. Оп. 1. Д. 2. Л. 4 об. ) Здесь и по многим другим поселениям даются только краткие сведения о храмах, т. к. они уже подробно опубликованы в моей книге, к которой я и отсылаю читателя: Бурдин Е. А. Затопленные святыни Симбирского-Ульяновского края. Ульяновск, 2017. 191 с. .

В марте 2014 г. в ходе первой в истории Ульяновской области подводной экспедиции было проведено обследование акватории Куйбышевского водохранилища на месте затопленного села, в результате были обнаружены предположительно остатки фундамента Николаевской церкви.

Новая жизнь села?

В начале 1952 г. жители Старой Грязнухи узнали о том, что их село попадает в зону затопления Куйбышевской ГЭС, и на его месте через 5 лет будет плескаться рукотворное море.

В феврале 1952 г. Старомайнский райисполком постановил: «Села Старая Грязнуха (колхоз имени Калинина) и Новая Грязнуха (бригада колхоза имени Калинина)… переселить на новую площадку, как населенные пункты, в которых находятся бригады одного укрупненного колхоза имени Калинина» (45) (ГАУО. Ф. Р‑3038. Оп. 2. Д. 655. Л. 74). Но, судя по всему, сельчане отказались переселяться на новые земли около деревни Арчиловки, и решили поселиться в урочище «За порубом» — там, где сейчас находится Волжское. Мнение жителей Старой и Новой Грязнухи было единодушным, а постановление общего собрания от 21 декабря 1952 г. было утверждено райисполкомом (46) (ГАУО. Ф. Р‑3038. Оп. 2. Д. 659. Л. 93–94). Судя по архивным документам, жители должны были переехать в посёлок Волжский (сначала новый хозяйственный центр назывался Старая Грязнуха), деревню Арчиловку и село Базарно-Мордовский Юрткуль (47) (Бурдин Е. А. Волжская Атлантида: трагедия великой реки. Ульяновск, 2005. С. 236). Председателем сельсовета в эти трудные годы был Владимир Иванович Авдеев.

По словам А. А. Зубарева, в Старой Грязнухе в начале 1950‑х гг. был сельский совет, школа, два магазина, клуб и фельдшерский пункт. В архивных документах в селе указываются 15 каменных зданий (в Новой Грязнухе стояло семь каменных домов), в том числе здания сельсовета, клуба, кладовой и частные жилые дома, а также начальная школа (деревянная, перенесли в 1953 г.), сельский совет, медпункт, родильный дом и магазин Волостниковского сельпо (48) (ГАУО. Ф. Р‑1469. Оп. 3. Д. 86. Л. 32 об., 34. Ф. Р‑3038. Оп. 2. Д. 659. Л. 20. Д. 664. Л. 47, 62). З. А. Калачёва вспоминала: «В Старой Грязнухе было несколько улиц, основная — улица Большая, ещё «Ктора» («Хутора»? — Е.А. Б.), Зады. Село большое, в длину около 1,5–2 км, народу жило много — около 600 человек или больше. Сельсовет и правление колхоза располагались в отдельных каменных зданиях. Из села ходили на остров на Волге за ягодами (примерно за два километра), шиповником, гоняли туда скотину. Рядом текла речка Грязнуха, было два озера — Большое и Грязнушка. Условия были хорошие, местность замечательная — рядом располагались луга, лес, ягоды. Не знали, что такое ветер (особенно в Новой Грязнухе), рыбы ловили много — работала специальная рыболовецкая бригада, много озёр. Вот чем было знаменито село! В нём находились каменная мельница (паровая, построена до революции), масло били, две школы — на одном конце каменная, на другом — деревянная для того, чтобы ребятишкам ходить было недалеко, ведь село длинное. Учились в них 4 класса, потом учились в Старой Майне. Было развито пчеловодство, рыболовство и обычное хозяйство — все держали много скотины. Переселили нас в голое поле, за лес, в так называемое «рыбацкое поле», отсюда до Новой Грязнухи — 4 км, до Старой — 6 км. Это было решение жителей села — поселиться в одном месте, поближе к затопленным селениям. Жили дружно, ни воровства, ничего такого не было, никто скотину не трогал» (49) (Калачёва З. А. Воспоминания / записал Е. А. Бурдин 21.03.2014 г. в с. Волжском (Старомайнский район Ульяновской области). С. 1). Ещё в начале 1990‑х гг. в Волжском были школа, столовая, пекарня, клуб и производство (фермы). Сейчас ничего этого нет.

Как правило, кирпичные дома в зоне затопления сносились и разбирались на кирпич и щебёнку для сооружения новых построек в новых населённых пунктах, которые испытывали острейший дефицит строительных материалов. Деревянные здания переносились либо сжигались. Существовала и проблема выбора населённого пункта, в который надо было переехать. В основном они определялись в директивном порядке, без учёта мнения переселенцев. Поэтому многие из них самостоятельно уезжали в другие поселения, иногда даже в другие республики.

Заместитель председателя Старомайнского райисполкома в декабре 1952 г. направил председателю Грязнухинского сельсовета письмо следующего содержания: «За последнее время имеют место случаи переселения из затопляемой зоны… членов колхозов не в указанные планом населенные пункты, а по выбору самих переселяющихся, чем грубо нарушается установленный… порядок. При этом сельские советы без всякого основания разрешают вселяться указанным гражданам, отводят им площадки для застройки, а колхозы самовольно пришедших из других колхозов… принимают в члены колхоза. РИК* категорически запретили с/советам данную практику, т. к. она грубо нарушает Устав с/х артели» (50) (ГАУО. Ф. Р‑1317. Оп. 3. Д. 101. Л. 337). Вообще таких случаев было много, и переселенцев, переехавших не по плану, лишали налоговых льгот и положенных им выплат. А уклонявшихся от трудовой повинности по вырубке леса штрафовали на суммы в 200 рублей и выше (51) (Там же.). По данным переселенческого отдела, всего из зоны затопления выносились 112 домов индивидуального сектора и 39 колхозных строений, и эвакуировались 113 семей (52) (Там же. Ф. Р‑3037. Оп. 1. Д. 68. Л. 2, 41).

10 памятных дат и уникальных фактов истории села

1) в каменном веке (предположительно неолите) в окрестностях будущей Старой Грязнухи появились первые люди; полностью подтверждённые археологические свидетельства о заселении этого места относятся к эпохе поздней бронзы (II – начало I тыс. до н. э.);

2) 1674 г. — переселенцы из Нижегородского уезда основали русское село, позже известное под названием «Никольское-Грязнуха» или «Старая Грязнуха»;

3) в XVIII–XIX вв. в селе было несколько помещиков; из них выделялся представитель аристократического рода граф Пётр Иванович Панин (1721–1789), генерал-аншеф и сенатор, известный полководец, командовавший подавлением восстания Пугачёва и его пленением;

4) в начале XIX в. помещик Василий Иванович Поливанов выселил своих крестьян из села, новое место селитьбы располагалось в 2 км; сначала его называли «Никольский выселок», позже — «Новая Грязнуха»; старое село стало соответственно «Старой Грязнухой»;

5) главной архитектурной и духовной доминантой для жителей села была Николаевская церковь, возведённая в 1712 г. (в 1750 и 1890 гг. перестраивалась); это одна из самых ранних дат в истории сооружения храмов на территории современного Старомайнского района; в 1906 г. построен новый каменный храм; первый раз закрыт в 1930 г., взорван в 1955 г.;

6) в 1897 г. в селе были церковно-приходская школа, лавка, водяная и паровая мельницы;

7) в 1941–1945 гг. на фронтах Великой Отечественной войны погиб 71 житель села;

8) к 1955 г. Старая Грязнуха была полностью перенесена на более высокое место (на расстояние около 6 км) в связи с созданием Куйбышевского водохранилища, появились проблемы с водоснабжением и дорожно-транспортной доступностью районного и областного центров, что постепенно стало способствовать оттоку жителей в города;

9) в марте 2014 г. в ходе первой в истории Ульяновской области уникальной подводной экспедиции было проведено обследование акватории Куйбышевского водохранилища на месте затопленного села, были обнаружены предположительно остатки фундамента Николаевской церкви;

10) в современном Волжском можно увидеть памятник односельчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны (1985).

Материал из книги Бурдин Е.А. Книга «Замечательные поселения Ульяновского левобережья: страницы истории и культурного наследия»

Оглавление

Введение 5

Глава 1. Замечательные поселения Старомайнского района 7

1.2. Село Волжское (Старая Грязнуха) 15

1.3. Посёлок городского типа Старая Майна (Богоявленское) 22

1.4. Село Головкино (Вознесенское) 37

1.5. Село Кремёнки 44

Глава 2. Замечательные поселения Чердаклинского района 59

2.1. Село Ботьма 59

2.2. Село Архангельское (Репьёвка) 63

2.3. Село Сосновка (Троицкое) 82

2.4. Часовня, Канава и Королёвка

(заволжские слободы Симбирска-Ульяновска) 89

2.5. Село Красный Яр 97

2.6. Село Крестово-Городище (Рождественское) 111

2.7. Село Кайбелы (Ильинское) 130

2.8. Село Тургенево (Богоявленское) 141

2.9. Село Белый Яр 165

Глава 3. Замечательные поселения Мелекесского района 189

3.1. Село Табурное 189

3.2. Село Бирля 192

3.3. Село Кондаковка 198

3.4. Село Никольское-на-Черемшане 202

3.5. Село Кротково-Городище (Архангельское) 226

3.6. Село Ерыклинск 235

3.7. Село Приморское (Грязнуха) 259

3.8. Село Чувашский Сускан 266

Заключение 278

Библиографический список 282

Список сокращений 295

Словарь 297

«Моя семья хранит память…»: вышла вторая часть книги, посвященной Гостомельскому десанту!

Герои, 6.2.2026Жорес Трофимов. Воспоминания. «Почему у меня такое странное имя – Жорес?»

Воспоминания, 15.8.192431 декабря 1978 года в Ульяновске из-за морозов произошла крупная коммунальная авария

Воспоминания, 31.12.1979