В 1913 году в Майне было всего 42 двора и 244 жителей. Люди работали на железной дороге, занимались различными ремёслами и промыслами, содержали постоялые дворы, торговали на ежедневных базарах, а дети учились в начальной школе. За порядком на станции наблюдал урядник. В феврале 1918 года в посёлке была установлена советская власть, в декабре возникла партийная ячейка, потом открылись библиотека, Народный дом, появилась комсомольская ячейка.

Два события повлияли на дальнейшее развитие посёлка. 21 июля 1924 года он стал центром Майнской волости, до этого входил в состав Ртищево-Каменской волости. В 1928 году в нём насчитывалось уже 178 дворов и 575 жителей, в ближайшем Старцевом хуторе было 18 домов и 96 жителей.

Второе событие по своей значимости было более важным: постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 28 июля 1930 года Майна превратилась в укрупнённый район Средневолжского края с центром в г. Самаре взамен двух прежних районов упразднённого Ульяновского округа – Тагайского и Поповского.

Новый район был большим даже для нашего времени. В него в 1930 году входили 171 населённый пункт, 47 сельсоветов и 109 349 человек населения, в том числе 99 % русских, по 0,2 % татар, мордвы и чувашей. Самыми крупными были в то время сёла Тагай (3612 человек), Языково (2194), Игнатовка (2074). В самой районной столице, Майне, тогда было 1037 жителей. Плотность населения в районе была 33 человека на 1 кв. км.

Район в основном был сельскохозяйственный. В числе промышленных предприятий были 2 суконные фабрики (в Игнатовке и Языкове, с общим числом рабочих 1996 человек), 3 винных завода в сёлах Дурасовке, Игнатовке и посёлке имени Гимова, завод эфирных масел в селе Матюнине, кирпичный завод в Языкове, известковые разработки в селе Комаровка, Беклемишевский рыбопитомник и типография в Майне, построенная в 1930 году, производившие эфирные масла, спирт-сырец и кирпич (в 1933 году произведено его 513 тысяч штук).

Кроме того, в районе имелись 11 мельниц мукомольно-крупяного объединения «Заготзерно», установки по производству масла и брынзы, торфяные разработки, лесопильные и кожевенные заведения, большое число маслобоек, просообдирок и шерсточесалок. На 1934 год было запланировано организовать дёгтекуренное производство, на что было выделено около 5 тысяч рублей.

Сельскохозяйственная земельная площадь в районе в 1933 году составляла 299,5 тысячи гектаров, в том числе пахотной – 191,7 тысячи гектаров, усадебной – 8,7, сенокосов – 5,8, выгонов – 12,6, лесов и кустарников – 68,5 тысячи гектаров (в том числе государственный фонд составлял 63,3, колхозный сектор – 3,2 тысячи гектаров).

На 1 января 1934 года в районе насчитывалось 86 колхозов, которые обобществляли 66,1 % крестьянских хозяйств с площадью земли 97,9 тысячи гектаров, или 81 % к общей посевной площади. Уборочная площадь в 1934 году занимала 119,6 тысячи гектаров: озимые культуры – 42,5 тысячи гектаров, яровые – 77 тысяч гектаров. Тогда же в Майнском районе, кроме колхозов, действовало 10 совхозов с земельной площадью 40 тысяч гектаров. Скота в крестьянском секторе в 1934 году было: лошадей 7679 голов (в том числе рабочих 6423), крупного рогатого скота 11 219 голов (в том числе коров 6875), овец – 10 850, свиней – 2260. В индивидуальном пользовании колхозников насчитывалось КРС 5888 (из них коров 4917), овец – 5800, свиней – 210.

В колхозах имелось в 1934 году 124 животноводческих фермы, 17 конеферм на 978 лошадей, 63 фермы КРС для 4843 головы (в том числе для 1655 коров), 35 свиноводческих для 484 свиноматок и 9 овцеводческих для 2539 овец, а всего ферм насчитывалось 248.

Бюджет района составлял 661 065 рублей, расходная часть – 642 619 рублей. На народное образование расходовалось 327 тысяч рублей и на здравоохранение – 80 674 рубля. В 1930 году детей школьного возраста всеобщим начальным обучением в школах было занято 6173 человека, или 70 % от всех детей этого возраста.

Представляется интересным вопрос о первом составе руководящих работников в районе в 1930 году. Так, в аппарат Майнского райкома партии, кроме технического персонала, входили 7 человек: ответственный секретарь А.К. Плющев, заведующий организационным отделом И.Г. Козичкин (он же по совместительству ответственный редактор районной газеты «Колхозник»), инструктор этого одела А.Г. Киселёва, управделами М.К. Школьников, инструкторы В.М. Коннов и Н.Т. Пузырёв и машинистка Е. Лялина.

Секретарём райкома ВЛКСМ с 15 августа 1930 года был избран Евгений Бушёв, заведующим орготделом Алексей Полубесов, инструкторами – Кузнецов, С. Балякин и И. Песков.

Председателем райисполкома был рекомендован Староверов, его заместителем и заведующим земельным отделом – В.Т. Денисов, заведующими отделами: финансовым – Р.И. Кодак, плановым – Дерюгин, народного образования – Самохвалов, торговым – Г.С. Гринберг, энергоотделом – А.Г. Евсеев, председателями райколхозсоюза – Смирнов, контрольной комиссии – Я.Т. Федьин, райпрофбюро – С.И. Первушин, райпо – Никитин, заведующий почтой – Лялин и сберкассой – Н.С. Колосков.

В районе работали 3 больницы (в Тагае, Поповке и Языкове) на 130 коек, 7 врачебных амбулаторий, 3 аптеки (в Тагае, Игнатовке и Языкове) и 12 стационарных детских яслей на 385 детей. 44 километра составляла линия Самаро-Златоусовской железной дороги со станциями Выры и Майна, которые в 1933 году отправили 32,2 тысячи тонн различных грузов, а приняли 18 тысяч тонн. На железной дороге имелись свой водопровод и гостиница в Майне на 18 мест. Планировалось строительство коммунальной бани на 30 помывочных мест.

Связь представляли Майнская почтово-телефонная контора и 27 почтовых агентств с 56 сельписмоносцами, а также Майнский районный трансляционный узел и 118 радиоточек.

В Майнском районе действовали 2 первые машинно-тракторные станции: Выровская при разъезде Выры (создана в 1930 году из 38 тракторов и ремонтной мастерской), обслуживала 22 колхоза с площадью земли 37,3 тысячи гектаров и в селе Поповка (образована в 1931 году на 24 трактора, 2 автомашины и ремонтная мастерская), обслуживала 32 колхоза с площадью земли 42,1 тысячи гектаров. Позднее возникли ещё 4 другие станции: Воецкая (1931 г.), Тагайская (1934 г.), Майнская (1938 г.) и Старомаклаушинская (1940 г.).

Майнский район был образован в самый разгар коллективизации сельского хозяйства. Выступая 15 ноября 1930 года с докладом на первой районной партийной конференции, ответственный секретарь райкома ВКП (б) А.К. Плющев подчёркивал: «Организация района оформилась 3 августа. Ликвидация округов полностью оправдалась. Перестройка двух районных аппаратов в один прошла успешно».

Коллективизация в районе, как и повсюду в стране, сопровождалась невиданными ранее массовыми незаконными политическими репрессиями, политикой ликвидации кулачества как класса, она была настоящей трагедией для крестьян. С невероятными перегибами на местах проходила работа по организации колхозов, многих ответственных работников захлестнула процентомания, прямое администрирование. Процент коллективизации крестьянских хозяйств по Майнскому району первоначально резко возрос: с 8,5 % в конце 1929 года до 74 % в марте 1930 года, затем массовые «приливы» в колхозы сменились такими же «отливами» из них. На 1 октября 1930 года этот процент в районе составлял 24 %, на 1 июля 1931 года – 63,2 %, а в 1933 году коллективизация в нашем крае завершилась.

Первые колхозы в районе действовали в обстановке явного вредительства, о чём говорят материалы районной газеты «Ленинец», воспоминания современников. Приведу выдержки из дневника учителя Сосновской школы Я.Г. Камчатова: «12 августа. Вчера ночью в сосновской полеводческой бригаде колхоза изрубили топором две жатки-самосброски. Разрубили платформы, поломали сегменты, передаточные шестерёнки, грабельца. Кто так нелепо мог выместить своё зло против колхоза? Бригадир заявил, что эти жатки восстановить уже нельзя. Кто-то усердно поработал и ломом, и топором. Не могли же это сделать сами колхозники?

14 августа. Ещё поломали две жатки в анкудиновской полеводческой бригаде. Поломы точно такие же. Значит, работа одних и тех же лиц.

17 августа. Из колхозной кузницы похищен инструмент, изрезаны меха кузнечного горна.

18 августа. С конских конюшен Анкудиновки, Городецкого и Сосновки похищен фураж и несколько комплектов сбруи.

2 сентября. Вредительские действия против колхоза продолжаются. Сегодня в сосновской бригаде была выведена из строя полусложная молотилка. Кто-то запустил в сноп сердечник от телеги. Поломался барабан, грохот. Хорошо, что всё обошлось без жертв, а враг рассчитывал и на это. Колхозники были возмущены до предела.

3 сентября. Поздней ночью председатель колхоза Вялов шёл домой. Двое неизвестных (неизвестных потому, что искусно нарядились, что их нельзя было сразу распознать) напали на него и пытались с ним расправиться. Хорошо, что Вялов не растерялся, отшвырнув одного, он вынул пистолет и выстрелил вверх. Ряженые пустились в бегство и скрылись за углом одного из дворов. В сильной нервной возбуждённости Вялов приближался к своему дому. И только успел закрыть за собою дверь, как в окно был с силой заброшен булыжник. От грохота и звона разбитого окна испуганно вскочили с постели дети. До утра плакали они и мать. Вялов не мог ничем их успокоить.

15 сентября. Враг наглеет. Этой ночью в колхозном амбаре навертели дыры буравом крупного калибра и выпустили из сусеков семена сортовой пшеницы, завезённой несколько дней назад из семеноводческой станции. Это ли не вредительство? И долго ли ещё будет так продолжаться?» (Цитирую по документальной повести ветерана труда А.В. Мигина «Великий перелом», опубликованной в газете «Ленинец» в 1970 году).

9 сентября 1930 года в Майне побывал ответственный секретарь Средневолжского крайкома ВКП (б) М.М. Хатаевич. На заседании актива районных организаций в райкоме партии он выступил с речью на злобу дня – о ходе коллективизации, обратив при этом внимание на то, что здесь не был выполнен план хлебозаготовок.

В Майнском районе раньше, чем в соседних районах, была организована шефская работа Московского электрозавода: присланная в помощь бригада работала 2 месяца и сумела провести хлебозаготовки и уборку урожая, проявив, по словам А.К. Плющева, «стойкость, классовую выдержанность и соответствующую чуткость».

Большую помощь колхозам оказывали машинно-тракторные станции. Директор Майнской МТС П.А. Торопов вспоминал: «Собственно говоря, станции, как таковой, ещё не было. Тракторы и комбайны ремонтировали прямо в поле. Для начала вырыли две землянки. В одной хранились запасные части, в другой ночевали трактористы. Весь тракторный парк состоял из 80 машин, из них 28 гусеничных, ЧТЗ и СТЗ-НАТИ. Последние были газогенераторные, топились древесными чурками. Имелись ещё 25 прицепных комбайнов и 22 сложные молотилки.

На трактористов учили тут же, в МТС. В страду работа велась круглосуточно, в две смены. Простоев не допускалось. За этим следили очень строго.

Трактористам начислялись трудодни. По ним они получали в колхозе хлеб, а МТС за каждый трудодень, сверх того, выплачивала 2 рубля 50 копеек».

После образования в 1930 году укрупнённого Майнского района несколько раз менялись его административно-территориальные границы, число входящих в состав населённых пунктов и сельских советов и численность населения. Достаточно сказать, что в разные годы в его состав входили или выходили многие населённые пункты нынешних соседних районов: Вешкаймского, Карсунского, Кузоватовского, Ульяновского, Цильнинского. Каждый раз причины для этого были вроде бы правильные, хотя по большому счёту ничего хорошего такие объединения-разъединения ни простым людям, ни руководящим работникам и специалистам не приносили и не могли принести, кроме показной суетливости и неразберихи, а главное – наши администраторы каждый раз совершенно забывали спросить мнение самого проживающего населения.

В 1935 году, в связи с переименованием Самары в Куйбышев, Майнский район был отнесён в Куйбышевский край (затем область), а после 19 января 1943 года он, уже окончательно, влился в образовавшуюся Ульяновскую область. Незабываемое событие произошло в селе Сущёвка 1 мая 1934 года. Все взрослые были на колхозном полевом стане. Злоумышленники подожгли дом сторожа колхозного амбара с семенами П.З. Рыжова, надеясь, что тот бросит охраняемый амбар, когда увидит, что горит его дом. Но он не ушёл, хотя и видел, что дом его горит. За самоотверженный поступок президиум Средневолжского крайисполкома объявил сторожу благодарность, выдал ему в награду 800 рублей, страховую премию и тёлку, а колхозное собрание обеспечило П.З. Рыжова и его семью хлебом и построило для них дом.

Бывали и случаи злодейского убийства колхозных активистов: 8 декабря 1929 года убили заведующего Тагайским районо М.Н. Цветкова, а 21 апреля 1930 года лишили жизни сельского активиста, недавнего матроса и комсомольца Я.П. Селезеёва. Эти утраты вызвали неподдельный гнев и возмущение всех, кто знал их до этого трагического случая.

В годы коллективизации многие жители района попали под каток невиданных до этого незаконных политических репрессий. В 1930–1931 годах в сёлах и деревнях Майнского района были «раскулачены», лишены имущества и высланы на спецпоселение в Сибирь и Казахстан 392 жителя, а всего в разные годы здесь подверглись репрессиям более тысячи человек, в том числе крестьян – 871 человек, служащих – 110, рабочих – 48, церковнослужащих – 15 и руководителей – 7, из них через суды и трибуналы прошли 113 человек, остальные – через так называемые «тройки» и другие несудебные органы, 62 человека были расстреляны.

Поимённый список репрессированных людей в Ульяновской области, а это 22 467 человек, помещён в двух объёмистых томах «Книги Памяти жертв политических репрессий» общим объёмом почти в две тысячи страниц, вышедших в 1996 и 2001 годах. Эти книги стали результатом кропотливой работы в течение семи лет семи областных прокуроров. «Самым страшным, ошеломляющим выводом было то, – пишет в предисловии к изданию областной прокурор Ю.М. Золотов, – что система изначально боролась с совершенно безвинными людьми, выдумывая себе «врагов», а потом уничтожала их – ни в одном из проверенных дел не было обнаружено ни одного настоящего вредителя, ни одного настоящего шпиона или террориста, ни одного действительного «врага народа», за исключением жалкой кучки предателей, воевавших в годы Великой Отечественной войны на стороне врага или оказавших реальное пособничество врагу на оккупированной территории…»

Система уничтожала неугодных людей всегда, везде, по разным статьям, по одиночке и целыми коллективами. В Майне в 1930–1931 годах выселили жителей посёлка С.М. Сидорова, М.И. Калинову и Ф.И. Бедрина с семьями, в 1937 году были расстреляны наездник райзо Я.Я. Зуккау и сторож Д.И. Кирьянов, осуждены к различным срокам тюремного заключения уборщица К.М. Зинкевич, крестьяне А.И. Костюнин, И.Ф. Митрофанов и Н.И. Шипов, служащие Г.С. Лапшёв, А.В. Маравин, С.И. Прохоров, В.К. Обрезков, А.Н. Лаштанов, И.С. Кузёмин, А.А. Куприянов, Б.П. Ешевский, военнослужащий Н.В. Кузнецов, сослан на спецпоселение И.П. Шагаев, содержались под стражей Н.Г. Дианов, А.Н. Додонова и З.К. Богатырёва.

В селе Поповка «раскулачили» и выслали за пределы области семьи торговцев Ф.М. Андрякова, И.Д. Кривоносова, М.И. Темникова и В.А. Пахомова, крестьян И.А. Гаранина, П.С. Земскова и В.А. Лисова, в селе Тагай – семьи торговца Ф.М. Хрипунова, крестьян А.И. Ватрушкина, И.А. Пяткина и В.Н. Лунина.

В Чирикееве в апреле 1932 года отдали под суд «за явный саботаж заданий по выполнению государственного плана» всю верхушку села, правление колхоза, руководителей сельсовета, распустили партийную ячейку, арестовали 15 человек. Всех осудили по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР «тройкой» по Средневолжскому краю и приговорили к различным срокам лишения свободы по явно надуманным обвинениям. Им припомнили всё: конюх В.А. Артамонов был «ярым участником мартовского восстания 19 года», его жена «звонила тревогу в колокол», К.С. Ульянова – «дочь кулака», М.С. Новиков – «отец с семьёй сослан в Казахстан», М.Ф. Одоров – «отец сослан, имел бакалейную лавку». Особые испытания выпали на долю «главаря» заговора, председателя колхоза «Путь Ленина» Н.Д. Шкаликова, который в 1937 году был осуждён на 5 лет, и колхозного сторожа Н.П. Головина (он получил 6 месяцев тюрьмы, потом был арестован и незаконно расстрелян вместе со старшим сыном). Так уничтожили «чирикеевский гнойник» – один из заговоров того времени.

Е.И. Милкова, дочь расстрелянного жителя Поповки, студентка Бугульминского педучилища, пишет: «4 декабря 1934 года… собрали всех студентов на линейку, и директор Халиков сказал: «Врагами народа убит Сергей Миронович Киров… В наше училище проникли тоже дети врагов народа»… и стал выкрикивать имена 20–25 человек, в том числе моё и брата». Оказалось, что педагогический совет решил исключить этих «врагов народа» из училища. Никакие уговоры не помогли, учёба закончилась, студенты вынужденно были уйти из училища с ярлыком «чсир» – «члены семьи изменников родины». Подобные примеры можно было продолжить в разных вариантах.

Как «врага народа» в 1937 году исключили из партии председателя Майнского райисполкома С.И. Кабардина, которого, как «пособника врага», арестовали «тройкой» НКВД и заключили на 10 лет в исправительно-трудовые лагеря. За «антипартийные выступления на собрании» в защиту мужа из кандидатов в члены ВКП (б) тогда же была исключена его жена Татьяна Ивановна.

Не обошли стороной членов бюро Майнского райкома партии. Ответственному секретарю Ф.М. Богатырёву приписали «вредительские действия» в сельском хозяйстве. В связи с этим «делом» сняли с работы редактора газеты «Рабочая Пенза» Улыбина, работавшего ранее редактором Майнской районной газеты «Колхозник», тоже члена бюро райкома партии. «Улыбин и Путинцев, – говорилось в письме Майнского райкома ВКП (б) в партком редакции газеты «Рабочая Пенза» и в Пензенский горком партии, – состояли членами бюро РК и вместе с Богатырёвым и другими врагами народа принимали или непосредственное участие во вредительских действиях, или сами их творили, Оба они были тесно связаны с врагами народа – Богатырёвым, Кабардиным и другими, о чём мы сообщали райкому ВКП (б) г. Пензы, Нас одно удивляет, почему враги народа у вас ещё на свободе, тогда как их место в тюрьме». Комментарии тут излишни – такие тогда были времена.

Безвинно пострадал осенью 1937 года директор Анненковской опытной станции животноводства И.П. Липанов, которого открытое судебное заседание Куйбышевского областного суда обвинило в принадлежности к «контрреволюционной троцкистско-бухаринской группе», во вредительстве в сельском хозяйстве, развале колхозов, совхозов и МТС и приговорило к расстрелу с конфискацией имущества. Одновременно с ним к длительному тюремному сроку приговорили управляющего фермой № 1 этой же станции А.М. Надакова. Он обвинялся в том, что в 1918 году (!!!) служил «в белой армии чехов», а перед судом сорвал «строительство и ремонт хозяйственных построек путём непредоставления тягловой силы на подвозку стройматериалов», а «вернувшихся после декретного отпуска доярок Вавилину и Володину ставил на тяжёлую физическую работу». Как выяснилось позднее, одна из них говорила, что её заставили оговорить на суде и директора, и управляющего».

Много лишений выпало на долю руководителя правления Ульяновского окружного союза колхозников, уроженца деревни Малый Сиуч А.Р. Андрианова, вчерашнего директора свиносовхоза имени Калинина, который якобы «развалил совхозное хозяйство, глушил самокритику». Как «враг народа» он был заключён на 10 лет в концлагерь.

В.К. Воробьёв. Страницы истории Майнского района

Ульяновской области.

Ульяновск, областная типография «Печатный двор». 2011, с. 93–105.

Материал из книги:

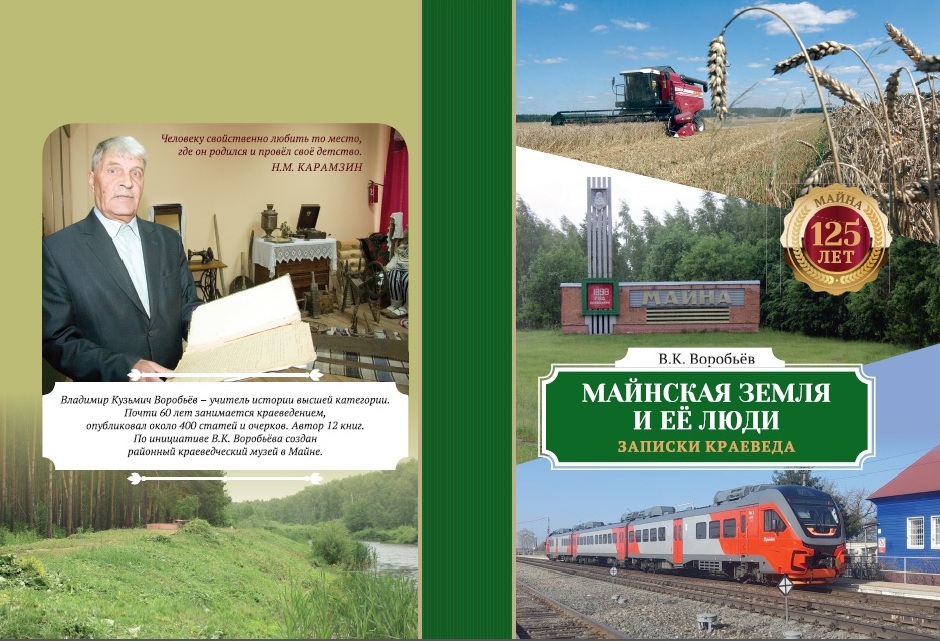

Воробьёв, В.К. Майнская земля и её люди. Записки краеведа. В.К. Воробьёв. – Ульяновск: Общество с ограниченной ответственностью «Симбирское информационное бюро», 2023. – 232 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе .........................................................................................3

От автора .........................................................................................4

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИЗ ПРОШЛОГО РОДНОГО КРАЯ

Река Майна и железная дорога – символы посёлка и района......7

Слава и честь Майнского района.............................................14

Первая строка биографии Симбирского края............................22

Когда возникла наша Берёзовка?............................................28

Симбирский губернатор и апалихинские крестьяне...................31

Страницы истории села Апалиха..............................................33

В борьбе за землю и волю..............................................,.........41

Наказаны по царскому повелению............................................44

Новые материалы об Аксаковском имении ................................47

Земляк и соратник В.И. Ленина.................................................53

А.А. Пластов в Майне. Новые материалы....................................56

Майна – районный центр Средневолжского края.........................61

Майнцы в годы Великой Отечественной войны............................70

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТРУДЫ И ПОДВИГИ ЗЕМЛЯКОВ

И.С. Полбин в Майне. Новые материалы.....................................78

Подвиг на реке Нарев................................................................88

Кавалер Золотой Звезды из Дедяшевки.......................................91

Герой из села Городецкое...........................................................95

В боях за высоту........................................................................99

Мост памяти В.П. Зимина...........................................................104

Подвиг артиллериста П.А. Абрамова ...........................................109

На реке Свирь............................................................................111

Артиллерист Пётр Богатов...........................................................115

Подвиги разведчика Юдина.........................................................118

Трижды награждённый орденом Славы.........................................121

В боях за Прибалтику..................................................................124

Побег из ада...............................................................................126

Жизнь, отданная армии...............................................................127

Через всю жизнь.........................................................................132

Из семьи Немытиных...................................................................135

Воины-интернационалисты..........................................................138

Писатель и поэт А.П. Макаров......................................................140

Писатель из села Чуфарова..........................................................142

Писатель из Старой Майны...........................................................145

«Я родом из Майны…»..................................................................147

Академик из Кадыковки................................................................149

Ледокол «Владимир Каврайский»..................................................151

Учёный-химик из Ртищево-Каменки...............................................153

Родился в селе Тагай ...................................................................155

Педагог и краевед, художник и журналист.....................................159

По путёвке И.С. Полбина...............................................................162

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НА НИВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ

Первая инспекция И.Н. Ульянова...................................................164

Новое об И.Н. Ульянове.................................................................171

Как работали учителя-ульяновцы...................................................178

И.Н. Ульянов и школы Майнского района........................................181

Из истории церковных школ Майнского района...............................206

Первые очаги культуры в Майне....................................................216

Подарили Майне новую школу.......................................................218

Как строилась школа.....................................................................222

Устремлённая в будущее................................................................224

Анненковская библиотека – первая в районе?.................................227

«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте

Воспоминания, 20.1.2026Номер «Ульяновской правды» с Указом об образовании Ульяновской области

События, 19.1.194321 января 1924 года умер Ленин. Дворец книги показал газеты того времени

События, 21.1.1924