Ишеевская фабрика грубых сукон, где на 2 мая 1932 года трудилось около 800 рабочих, могла бы стать опорой диктатуре пролетариата в преимущественно крестьянском Ульяновском районе Средне-Волжского края. Однако сам ишеевский пролетариат свою власть как-то недолюбливал и не упускал случая ей это продемонстрировать.

В День советской печати в заводском саду состоялся торжественный митинг, посвященный этому важному событию. И все шло нормально, пока в самом конце мероприятия на трибуну не вышел рабочий по фамилии Устинов. Вышел и принялся непечатно поносить и печать, и самою власть. «Надо перебить всех! – Призывал он. – Это жидовская власть не дает нам хлеба! Пора всем организованно выступить против нее!». Ну, и так далее в том же духе в течение аж сорока минут! И что характерно, все это время народ не расходился, а внимательно слушал пролетарского трибуна, пока его не забрало ОГПУ. Впрочем, в «политических» Устинов проходил не долго и вскоре его вместе с делом передали милиции, усмотрев в погромной речи обыкновенное пьяное хулиганство, которое сам смутьян внятно объяснить не мог, поскольку почти ничего не помнил. Но, как говорится, что у пьяного на языке, то у трезвого сами знаете, где.

Впрочем, выходка перепившего пролетария была не самым неприятным сюрпризом, как для фабричного руководства, так и для районных властей. Куда больше их встревожила прокатившаяся среди работников предприятия серия самоубийств, как свершившихся, так и неудачных.

Собственноручное лишение себя жизни в те времена считалось для советского человека явлением противоестественным. Это при царском режиме, задавленные беспросветной нищетой угнетенные трудящиеся от отчаяния моги решиться на такой шаг. Но при новой-то власти, когда «отступила тьма» и счастливая жизнь только, только начиналась, подобное расценивалось почти как идеологическая диверсия. А тут – сразу три случая подряд!

В середине апреля попытался свести счеты с жизнью слесарь Андрей Трушин. Спустя примерно две недели неизвестно почему в петлю полезла жена ткача Тургенева. К счастью обе попытки оказались неудачными. А вот восемнадцатилетний ученик фабзавуча Павел Меднов, незадолго до гибели принятый в комсомол, довел-таки задуманное до конца, застрелившись из берданки 25 апреля. «Не вините никого. Виновата жизнь. Я давно об этом думал. Прощайте. К сему Меднов. Да. Я не к добру был так весел в школе. Прощайте школьные товарищи сегодня. До могильного свидания. П. Меднов», –написал комсомолец в предсмертной записке.

Разбираться в случившемся в Ишеевку прибыли не только районный прокурор Верхунов, в сопровождении членов районной контрольной комиссии, но и инструктор ЦК ВКП(б)!

Первым делом навались на неудавшихся самоубийц, но те так и смогли внятно объяснить причин, толкнувших их на отчаянный шаг. Да и прощальное письмо Меднова не прибавляло ясности. А среди фабричных, меж тем, пошли слухи будто все трое свихнулись на почве голода. И некоторые основания для подобных предположений были.

Призрак голода

бродил по Ульяновскому району (включая и Ульяновск) еще с прошедшего, 1931-го года, когда оба «субъекта» переживали, как тогда деликатно выражались, серьезные продовольственные затруднения. А говоря по-простому, людям остро не хватало еды. Вину за это многие склонны были валить на происки чуждых элементов, окопавшихся в некоторых советских учреждениях.

Так, на внеочередном заседании Бюро Ульяновского Райкома ВКП(б), состоявшемся 11 октября 1931 года, рассматривалось сообщение председателя Солдатско- Ташлинского колхоза тов. Назарова о плохой работе редакции газеты «Пролетарский путь», которая, по мнению Назарова, умышленно игнорировала острые материалы о недостатках в колхозном строительстве. Почему? Да потому, что в ней окопались чуждые элементы, в частности селькор Рыбаков, у которого, кстати, нашли 100 пудов спрятанного хлеба.

Заявление приняли со всей серьезностью, поручив Контрольной Комиссии Рабоче-крестьянской Инспекции расследовать «дело» в течение 24 часов, и в случае подтверждения изложенной информации, Рыбакова исключить из партии, снять с работы в редакции и передать материалы в Прокуратуру для привлечения его к судебной ответственности.

Но факты не подтвердились: никаким кулаком селькор не был. Максимум – зажиточным середняком. И хлеба у него оказалось не 100 пудов, как утверждал Назаров, а всего 12, и не спрятанного, а хранившегося открыто в ларе. Так что председатель работника прессы оговорил. Видимо, из мести, потому что раньше уже привлекается к уголовной ответственности как раз за гонения на селькора Рыбакова. В общем, ложечки, как говорится, нашлись, а осадочек остался.

Не внес успокоения в умы и год наступивший. Скорее, наоборот. К началу января в районе и в городе закончилось мука, а заявку на получение новой партии краевое руководство отклонило. Чтобы не допустить голода, бюро райкома пошло на нарушение закона, обязав члена ВКП(б), уполномоченного Союзхлеба Китаева отпустить рабочему кооперативу 100 тон ржаной муки в счет нарядов края, то есть в счет будущих поставок, и 9 января продовольствие поступило. Правда, не мука, а зерно, но зато все 100 тонн. А над секретарем райкома Рыжиковым нависла угроза уголовной ответственности, поскольку подобное распоряжение хлебными запасами в то время расценивалось как растрата, каравшаяся лишением свободы на срок до двух лет со строгой изоляцией или расстрелом с конфискацией имущества. Так что опасность была нешуточной.

Однако видимо, с учетом создавшегося безвыходного положения, и районный, и краевой прокуроры, что называется, закрыли на случившееся глаза и никого в итоге не посадили, хотя ситуация действительно была очень тревожной, а угроза голода реальной. Тем не менее, версия о том, что именно она привела к волне суицидов на Ишеевской фабрике, не подтвердилась. Комиссия установила, что продовольствием предприятие обеспечивалось в достаточном количестве. Даже если наряды из края запаздывали, хлеб и другие продукты выделялись ему из местных фондов, нередко за счет других потребителей. Так что положенный паек рабочие получали своевременно. Вот и на момент проверки мукой за апрель все уже отоварились, и началась выдача за май.

Все болезни от нервов

На первый план вышел «человеческий фактор». Выяснилось, что семья Медновых в материальном плане жила хорошо. Во всяком случае, родители самоубийцы на голод не жаловались. Вероятнее всего, дело было в плохой наследственности – несколько лет назад сестра Павла закончила свою жизнь в петле, а два его брата страдали психопатией. Сам же ученик ФЗО, по словам знакомых и друзей, будучи склонным к аффектам, собственноручно смастерил для берданки пулю, которой в конце концов и застрелился.

Не пухла от голода и семья неудавшейся самоубийцы Тургеневой, состоявшая из четырех человек. Они хоть и обеспечивались продуктами по разным спискам – от рабочего до иждивенческого, но в месяц все равно выходило почти пятьдесят пять с половиной килограммов муки на четверых. Правда, в апреле ее выдали всего 49 кг, но зато еще 7 килограммов добавили готовым печеным хлебом. Так что вряд ли женщина полезла в петлю из-за голода. По словам знакомых, она давно была не в себе, наверное, на почве многочисленных абортов. «Больная, истеричка», – характеризовали соседки Тургеневу.

Не совсем здоровым оказался и третий суицидник – Андрей Трушин, за последние четыре года по профсоюзным путевкам трижды ездивший на курорты поправлять здоровье. Последний раз совсем недавно – минувшей зимой. И паек н он тоже получал регулярно.

Выходило, что причина чуждых для советского человека поступков лежала не в идеологической сфере на почве неверия некоторых граждан в счастливое коммунистическое будущее. И даже не в затруднениях с продовольственным обеспечением фабрики, а в их болезненной психике, остро откликавшейся на разные дурные сплетни и слухи.

Такой вывод проверяющих вполне устроил, и они, зафиксировав его, перешли к следующему этапу – поиску виновных, которых в данной ситуации не быть не могло.

Оргвыводы

Дурных сплетен и слухов по фабрике циркулировало огромной множество, поскольку трудовой коллектив оказался засорен рабочими, пришлыми из деревень и уклонявшимися от коллективизации. Но вместо того, чтобы вести в этой темной и несознательной среде активную политико-просветительскую работу, перестраивая сознание масс на советский лад, фабричные коммунисты и комсомольцы (составлявшие около 80% трудового коллектива!) сами сплошь и рядом становились источниками вредных слухов, которые, передаваясь из уст в уста и обрастая дополнительными «подробностями», пагубно влияли на неокрепшие умы и расшатанные нервы беспартийной массы.

Например, во время недавнего двухнедельного простоя, рабочие сутками маялись от безделья, поскольку никакой культурной работы с ними не велось, а фабричны клуб был почти постоянно на замке, открываясь лишь дважды в неделю для показа кино. Так что свободное время фабричные заполняли разными хулиганскими выходками. Например, обливали пшенной кашей портреты товарищей Сталина и Микояна, висевшие перед входом в столовую. Но ни администрация, ни коммунисты не принимали никаких мер не только к пресечению безобразий, но даже к тому, чтобы очистить изображения советских руководителей от засохших потеков. Более того, хулиганов скрывали от органов следствия, старались «перевоспитать» собственными силами.

Уже к 19 мая райком предпринял целый ряд мер «оздоровительного характера»: В частности, был снят с должности секретарь фабричного партколлектива. Хотя к снабжению рабочих претензий не было, однако, на всякий случай распустили правление местного рабочего кооператива. А ОГПУ арестовало несколько человек, заподозренных в организации некоего выступления. Но по предложению товарища из ЦК, все они вскоре были отпущены. Тем не менее, райком все же поручил чекистам поискать «действительных организаторов выступления», правда не совсем понятно какого.

А в остальном… все хорошо, все хорошо

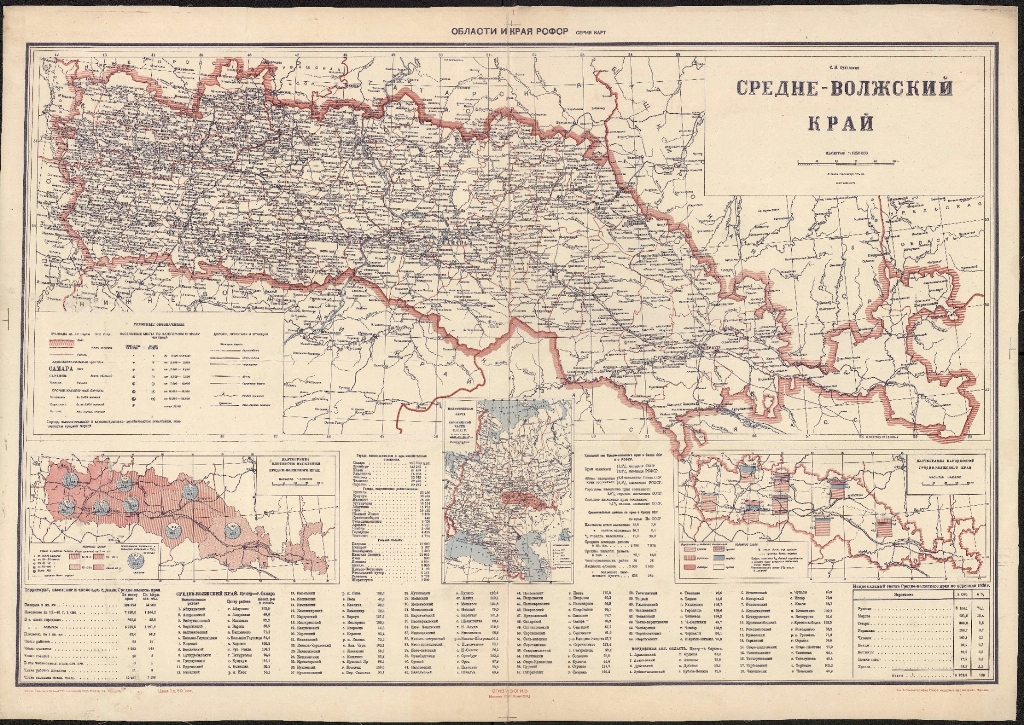

Досадный инцидент на Ишеевской фабрике, по мнению районного руководства, в целом не повлиял на общественно-политическую обстановку на подведомственной территории, которая на 1 января 1932 года включала в себя 39 сельских советов. Они объединяли 176 населенных пунктов, в среднем от пяти до двенадцати в каждом (в том числе поселков, хуторов и кордонов), расположенных на расстоянии пяти-двенадцати километров друг от друга. Ближайшее к городу село лежало от него в восьми километрах, самое дальнее – в 72-х.

Дороги, связывавшие населенные пункты района, пребывали в неудовлетворительном состоянии. В том числе самые важные: Московский и Казанский тракты, требовавшие капитального ремонта. Мосты через реки и овраги, как на трактах, так и на поселковых дорогах, были ненадежными, что сильно осложняло движение по ним даже гужевого транспорта, особенно весной, когда разливалась Свияга со всеми ее притоками: Сельдью, Трофимовкой, Бирючем и Грязнушкой. Особенно страдали от этого села, расположенные в Северо-Западной части района, например, Лаишевка.

К началу 1932 года уровень коллективизации, в процессе которой было ликвидацию 400 кулацких хозяйств, достиг в районе 63%. Больше половины колхозников (53,4%) составляли середняки. Доля бедняков чуть превышала 37%. И в среднем по четыре процента падало на батраков и зажиточных. Таким образом, подавляющее большинство колхозников (более 90%) приходилось на бедноту и середняков, составлявших, по мнению районного руководства, надежную опору партии и советов в деревне и делавшее политическое положение района устойчивым. В том числе и на фоне все еще сохранявшейся военной напряженности на Дальнем Востоке, возникшей в 1929 году из-за вооруженного конфликта на КВЖД – Китайско-Восточной железной дороге.

«Война для населения не будет новостью, т.к. к возможности ее население в основном подготовлено… Население в знак солидарности с действиями Дальневосточной Красной Армии, было захвачено порывами добровольчества (комсомольцы, рабочие, члены ОСАВИАХИМа, батраки и бедняки-колхозники) и жертвовали подарки для бойцов», – говорилось в совершенно секретной характеристике Ульяновского района, подписанной секретарем райкома 1 января 1932 года.

«Процесс «Промпартии», – отмечалось далее в отчете, – вскрывший подготовку интервентов против СССР, и настоящее событие на Дальнем Востоке (Японско-Китайский конфликт), вызывают негодование широких слоев трудящихся масс деревни и усиливают внимание к укреплению обороноспособности страны и защите советских границ (отчисления от зарплаты, воскресники, митинги и т.д.)».

И все же нет в мире такой бочки меда, на которую не нашласб бы своя ложка дегтя. В Ульяновском районе таковую представляли остатки кулачества и другого антисоветского элемента в лице 26 эсеров, 4 анархистов, 34 бывших жандармов и полицейских, и прочих пережитков старого режима общим числом около 100 человек. Ну, и конечно, духовенство, обосновавшееся в 48 церквях, шести мечетях и трех молитвенных домах. Сюда же относились 23 сектанта-евангелиста, 50 хлыстов и 120 кровавых драконовцев (!).

Вся эта публика, по утверждению партийного секретаря, бешено сопротивлялись строительству новой колхозной жизни, распространяя ложные слухи и ведя другую разлагательскую работу, направленную против колхозного производства, и используя для этого любые недостатки и трудности. А иногда даже прибегая к терактам.

В результате такой их совместной деятельности, из 176 населенных пунктов района, 14 оказались в списке политически неблагонадежных.

Мятежные села

Мокрая Бугурна попала в него потому, что в 1930 году там дважды случались массовые крестьянские выступления. Первое, с участием 200 человек, было связано с незаконным закрытием сельской церкви. А во время второго, вспыхнувшего два месяца спустя, и сопровождавшегося разгоном колхоза, и сельсовета, крестьяне требовали восстановления в избирательных правах местных кулаков и возвращения им отобранного имущества. На этот раз в беспорядках участвовало уже до 500 человек обоего пола. В 1931 году в Бугурне были случаи избиения колхозников.

В Ключищах в том же году толпа женщин человек в сто требовала освободить арестованных кулаков. А годом раньше, летом 1930-го, кулаки избили колхозника.

Тогда же в Солдатской Ташле, во время хлебозаготовок было совершено покушение на директора Лесопильного завода – члена партии. А в 1931-м случились массовые волнения на почве скотозаготовок.

Баратаевка попала в «черный список», как бывшее торговое село, где в 1918 году при отступлении Красной Армии, местные кулаки убивали красноармейцев, и где даже по прошествии двенадцати лет, сохранялось в целом враждебное отношение к советской власти. В 1931 году в Баратаевке неизвестные потравили колхозных лошадей.

Сильное влияние духовенства сохранялось в Шумовка, особенно после того, как в соседней Линевке освятили «Святой колодец». И хотя его вскоре закрыли, попытки возродить святой источник предпринимались неоднократно, как священниками, так и кулачеством.

В Крестниково под влиянием кулацкой агитации в 1931 году был убит местный колхозник-активиста.

В Ивановке еще с дореволюционных времен сильно развиты хулиганство, конокрадство и бандитизм, которые никак не удавалось изжить.

Массовые выступления крестьян, главным образом, в защиту кулаков во время раскулачивания, чрезмерная зажиточность населения и связанное с этим влияние кулацкого элемента и духовенства, дали основания для включения в список неблагонадежных также сел Богдашкино, Нового и Старого Алешкино, Малого Нагаткино, Пилюгино, Подкуровки и Новых Тимерсян.

Однако повлекло ли это какие-либо последствия для жителей перечисленных населенных пунктов, не известно.

Ну, а во всем остальном дела в районе обстояли вполне благополучно.

Источники:

ГАУО Ф. Р-1435, оп. 6, д. 10, л. 11, 15, 20, 23, 24, 25.

ГАНИ УО Ф. 13, оп. 1. Д. 1064. Л. 1, 2, 7, 7 об.

Владимир Миронов

«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте

Воспоминания, 20.1.2026Номер «Ульяновской правды» с Указом об образовании Ульяновской области

События, 19.1.194321 января 1924 года умер Ленин. Дворец книги показал газеты того времени

События, 21.1.1924