Только-только начинало светать, когда сторож Деревянкин, охранявший колхозное поле, заметил три странные фигуры, кравшиеся в сторону Больших Ключищ. Ноги у них были обыкновенные, человеческие, а вот тела какие-то бесформенные, будто большие горбатые черти выбрались из преисподней. Вот уже несколько лет Деревянкин ни в Бога, ни в нечистую силу не верил, но ему все равно сделалось не по себе и он по старой, все еще не изжитой, привычке перекрестился. И сразу словно прозрел. «Да, это ж не черти! Это – мужики с мешками!», - понял колхозник и, зычно крикнув: «А ну! Стой!», быстро пошел навстречу неизвестным. Те остановились, сбросили ношу и обернулись. Тут-то сторож их и узнал: ближе всего стоял подкулачник Ямщиков, а чуть поодаль – зажиточные Каленков и Кандрухин.

– Чего несете? – Грозно спросил односельчан колхозный страж.

– А твое какое дело? – Вопросом на вопрос ответил подкулачник.

– Да вот такое! А ну развязывай торбы, – приказал Деревянкин.

– Шел бы ты по-хорошему, – посоветовал кто-то из троих.

– Я вот те сейчас пойду... – удар сзади по голове прервал перепалку, свалив на землю охранника, едва успевшего прикрыться руками, и тут же со всех сторон на него посыпались увесистые тумаки. Били жестоко, но, слава Богу, не долго. Убедившись, что шаги убегавших стихли, Деревянкин медленно поднялся, вытер рукавом кровь с разбитого лица и побрел в село.

В брошенных мешках, а также в потайных ямах во дворах Ямщикова, Каленкова и Кандрухина нашли в общей сложности 350 килограммов зерна, а осмотрев колхозное поле, обнаружили 800 обмолоченных снопов и еще 200 – со срезанными колосьями.

Случилось это 5 августа 1932 года, за два дня до выхода знаменитого «Закона о трех колосках» – Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации, и укреплении общественной (социалистической) собственности», известного в народе также и под названием «семь на восемь».

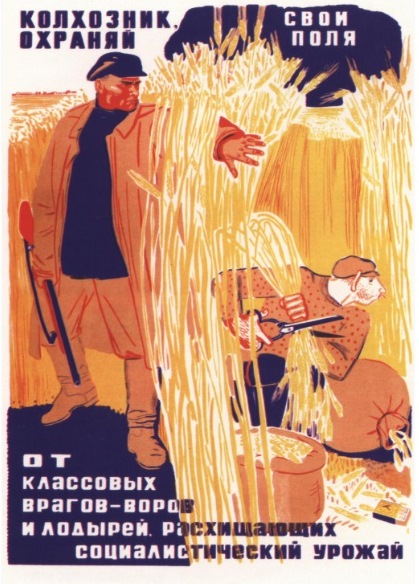

Закон « О трех колосках»

Во времена так называемой хрущевской оттепели, а затем и в перестроечные годы Постановление обросло огромным количеством мифов. «Знающие люди», среди которых нередко попадались и весьма уважаемые публицисты, утверждали, что «закон семь на восемь» был направлен на полное подавление и уничтожения крестьян, которых массово хватали и сажали на десять лет в ГУЛАГ за те пресловутые «три колоска», подобранные голодающими людьми на колхозных полях уже после того, как оттуда был вывезен урожай. И будто бы в безжалостные жернова репрессивной машины попадали даже дети! Ну, а чего ж вы хотели от тирана Сталина?

Инициатором разработки и принятия упомянутого Постановления действительно был Иосиф Виссарионович. В июле 1932 годаонписалКагановичу и Молотову: «…за последнее время участились, во-первых, хищения грузов на желдортранспорте (расхищают на десятки мил. руб.), во-вторых, хищения кооперативного и колхозного имущества. Хищения организуются главным образом кулаками (раскулаченными) и другими антиобщественными элементами, старающимися расшатать наш новый строй. По закону эти господа рассматриваются как обычные воры, получают два-три года тюрьмы (формально!), а на деле через 6-8 месяцев амнистируются…. Терпеть дальше такое положение немыслимо».

Статья 162 тогдашнего Уголовного Кодекса, каравшая за «тайное похищение чужого имущества (кражу)», и вправду была крайне либеральной. Так, кража, совершенная «частным лицом из государственных и общественных складов, вагонов, судов и иных хранилищ…» предусматривала «лишение свободы на срок до двух лет или принудительные работы на срок до одного года». Если то же самое было совершено с использованием «технических средств или неоднократно, или по сговору с другими лицами, а равно всякая кража из тех же складов и хранилищ, при особо крупных размерах похищенного», то преступникам грозила отсидка максимум в пять лет. А с учетом постоянных амнистий, и того меньше.

Не удивительно, что к началу тридцатых годов масштаб хищений государственной собственности достиг такого размаха, что напрямую угрожал экономическому и социальному положению в стране. При этом люди, похитившие миллионы рублей, с точки зрения закона не отличались от тех, кто украл кусок хлеба.

Проще говоря, Уголовный Кодекс отстал от сложившихся в стране реалий. А внесение в него изменений было процессом довольно длительным, тогда как обстановка требовала немедленных и эффективных мер. Таковыми и стали «Закон о трех колосках». «Общественная собственность (государственная, колхозная, кооперативная) является основой советского строя, она священна и неприкосновенна, люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа», – говорилось в его преамбуле.

16 сентября вышла инструкция по применению постановления от 7 августа. Первый ее раздел очерчивал круг преступлений, подпадавших под действие постановления. В него включались хищения государственной и общественной собственности: промышленной (заводского и фабричного имущества), совхозной, государственных торговых организаций, колхозной, кооперативной, а также грузов на железнодорожном и водном транспорте и местном автотранспорте.

Так что речь шла, как видим, не только и даже не столько о пресловутых колосках, сколько о государственном имуществе в целом. И если следовать логике «разоблачителей», наряду с крестьянами, тиран намеревался истребить заодно и работников торговли, и железнодорожников, и даже пролетариат.

Обозначению категорий «врагов народа» то есть расхитителей и мерам социальной защиты от них был посвящен второй раздел Инструкции. В данном случае нас интересует крестьянство, поэтому перейдем сразу к нему.

В «сельскохозяйственной» части документа речь шла в первую очередь о кулаках, «как проникших в колхоз, так и находящихся вне колхоза, организующих или принимающих участие в хищениях колхозного имущества и хлеба». К таким предписывалось, применять высшую меру наказания «без послабления», то есть расстрел.

Что касается «трудящихся единоличников и колхозников, изобличенных в хищении колхозного имущества и хлеба», то их за то же самое надлежало сажать на десять лет. Правда, при отсутствии отягчающих обстоятельств. При наличии же таковых, а именно «систематических хищениях колхозного хлеба, свеклы и других сельскохозяйственных продуктов, и скота, хищениях организованными группами, а также в крупных размерах и сопровождающихся насильственными действиями, террористическими актами, поджогами и так далее», они тоже подлежали расстрелу.

Отдельный пункт был посвящен должностным лицам – председателям колхозов и членам правлений, участвовавшим в хищениях. Их тоже надлежало ставить к стенке, и лишь при смягчающих обстоятельствах разрешалось заменять расстрел десятилетним лишением свободы.

Пункт седьмой придавал данному нормативному акту так называемую обратную силу, то есть предусмотренные им меры наказания разрешалось применять к лицам, совершившим преступления ДО принятия Постановления «в случаях, когда преступления имеют общественно-политическое значение».

Срок рассмотрения дел, возбужденных по закону от 7 августа, включая вынесение приговора, не должен был превышать пятнадцати дней, и лишь в исключительных случаях, при наличии большого количества обвиняемых, он мог продлеваться до тридцати суток.

Полномочным Представительством ОГПУ рассматривались лишь те дела, по которым хищения сопровождались массовыми выступлениями, насильственными действиями, террористическими актами, поджогами, а также те, по которым проходили организованные группировки с большим количеством арестованных. Все же прочие были подсудны соответствующим городским или районным судам, которые, наряду с нормами Постановления «семь на восемь» продолжали применять и более мягкую статью 162 УК. То есть оба нормативных акта имели равное правовое значение.

Урожай и сила закона

Принятие «закона семь на восемь» совпало с разворачивавшейся в районе хлебозаготовительной кампанией, самое активное участие в которой принимали и судебно-следственные органы. В частности, в села, особенно в социально неблагополучные, выезжали специальные бригады в составе народных следователей и судей. Прибыв на места, они на общих собраниях в сельсоветах, в бригадах колхозов и прочих коллективах разъясняли крестьянам положения правительственного постановления. А для наглядности, тут же применяли его на практике, благо поводов к этому сельские труженики давали предостаточно: на 1 октября 1932 года в районе с начала кампании за хищения урожая было привлечено к уголовной ответственности 164 человека. Абсолютное их большинство составляли середняки – 81 подсудимый. 12 дел приходилось на зажиточных и лишь 8 – на кулаков. Бедноты среди расхитителей набралось 29 человек и еще 23 колхозника. Участие в расхищении колхозной собственности принимали также 11 должностных лиц.

Двое осужденных – кулак и середняк, получили высшую меру. Скорее всего, одним из них был и участник нападения на колхозного сторожа Деревянкина. Во всяком случае, выездная сессия Краевого Суда при государственном обвинителе от Ульяновской прокуратуры приговорила к расстрелу подкулачника Ямщикова, и вскоре приговор был приведен в исполнение. Двое его сообщников – середняки Каленков и Кандрухин – получили по 10 лет. Как и еще девять расхитителей, среди которых оказался один кулак, шестеро зажиточных и четыре середняка.

Лишением свободы на сроки от двух до восьми лет отделались 66 осужденных, свыше половины, которых (47 человек) приходилось на середняков. Большинство их (27 душ) оказалось и среди 62 осужденных на сроки от трех месяцев до одного года. Примечательно, что наряду с колхозниками и бедняками, в эту категорию попали также девять из одиннадцать должностных лиц, уличенных в хищениях. Среди них больше всех пострадал начальник, получивший два года реального лишения свободы. Остальные отделались самыми минимальными сроками и даже условным наказанием, которое получили трое осужденных. Еще семеро судом были вообще оправданы.

Таким образом, из всех крестьян, представших в сентябре перед судом за хищения «трех колосков», под действие соответствующего закона попали лишь 24 человека (14,6%) – те, кто получил самые строгие наказания – от восьми лет до «вышки». Остальные пошли по более мягкой 162-й статье УК.

Трудно сказать, что больше впечатлило сельчан – разъяснения или расстрелы, только к концу сентября количество хищений зерна в районе заметно сократилось. И не только зерна.

Луковая «мафия»

Наряду с применением жестких мер к расхитителям колхозного хлеба с помощью Постановления от 7 августа, не менее жестко пресекались хищения сельхозпродукции, выращенной в садах и на огородах. Например, репчатого лука, которым был засеян пригородный огородный участок сельхоз секции городского Рабочего кооператива. В конце лета лук выкапывали и на какое-то время оставляли в поле для просушки. Однако вместе с ней очень скоро обнаружилась и «утруска» слезоточивой продукции – только за одну ночь на 1 сентября с кооперативного огорода пропало не менее 300 кг только что выращенного урожая. И это при том, что его охранял специально поставленный сторож.

Прошло два дня и в полдень 3 числа охранник соседнего лукового участка Егоров, заметил, как из дома, находившегося рядом с огородной делянкой, вышел незнакомец с мешком. Егоров нагнал его и поинтересовался, что тот несет. Гражданин не стал юлить и честно признался, что в мешке находится лук, который он только что купил по десять рублей за пуд. Однако задержать покупателя бдительный сторож не смог – поняв, к чему все идет, неизвестный, бросив ношу, сбежал. Но дом-то, из которого тот вышел, никуда не делся. Жила в нем некая гражданка Никифорова, у которой при обыске нашли почти 250 килограммов ворованного лука, припрятанного в разных укромных местах.

На следствии женщина созналась, что воровала не одна, а с сообщниками Гундаровым и Сафоновым, а также сторожами Ковшаровым и Стуловым. В жилище последнего тоже нашли около двух пудов похищенного продукта.

Что касается Ковшарова, то на самом деле он оказался раскулаченным лишенцем Муратовым, высланным вместе с сыновьями в северный край, но оттуда бежавшим. Какое-то время беглец скрывался у своего брата, а потом, раздобыв документы на имя Ковшарова С.В., устроился сторожем на огородный участок Горрабкоопа, где и организовал преступную группу по хищению лука. По итогам расследования все ее участники были привлечены к уголовной ответственности по ст. 58-7 УК, каравшей за экономическую контрреволюцию, то есть за «противодействие нормальной деятельности государственных учреждений и предприятий или соответствующее использование их для разрушения и подрыва государственной промышленности, торговли и транспорта».

Какое наказание в итоге получили члены этой «луковой мафии» не известно, но по указанной статье им грозил расстрел с конфискацией всего имущества, и лишь при наличии смягчающих обстоятельств – лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже пяти лет.

Так что в данном случае обошлись, как видим, без «трех колосков» – вполне хватило Уголовного Кодекса.

Заставь дурака…

Однако «наряду с достижениями в данной области работы, в деятельности судебных органов (нарсуд 4 уч.) имело место недопонимание закона от 7 августа в части определения меры соцзащиты ниже установленной законом», – самокритично признавала недоработки Ульяновская прокуратура.

Но если судьи порой, по мнению обвинения, обходились с подсудимыми неоправданно мягко, то некоторые товарищи на местах, напротив, действовали по принципу: «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет».

Так, например, в Кременках сельсовет ополчился на местную беднячку Лебедеву, имевшую на иждивении двух малолетних детей. Женщину попытались привлечь к уголовной ответственности за незаконное изготовление крепких спиртных напитков и «сопротивление представителям власти при исполнении ими возложенных на них законом обязанностей».

Началось с того, что в рамках хлебозаготовительной кампании Лебедеву обязали сдать государству 10 пудов зерна. Четыре с половиной она отвезла, а остальное не успела, поскольку не на чем – своей лошади в хозяйстве не было, а ранее нанятую хозяин забрал на другие нужды.

Все это женщина и попыталась объяснить заместителю председателя сельсовета Голяшкину, когда тот явился к ней с обыском 14 августа, хотя срок выполнения хлебозаготовок истекал только 25 числе. За оставшееся время Лебедева вполне могла успеть исполнить свои обязательства. Но сельсовет ждать почему-то не стал.

В бедняцких закромах представители власти обнаружили два мешка муки, столько же ухвостья (отходов первичной очистки гороха) и четыре литра самодельного вина. Все найденное отобрали, не оставив хозяйке ни горсти муки, ни зернышка из отходов. Поэому не удивительно, что и обыск, и погрузку «добычи» Лебедева сопровождала громкими и не всегда цензурными комментариями в адрес начальства, чем сильно обидела товарища Голяшкина. В результате был составлен акт о том, что обобранная односельчанка оскорбляла представителей власти и даже угрожала им.

Дальнейший ход «делу» дал участковый, возбудивший против Лебедевой уголовное преследование за так называемое шинкарство – обнаружение у женщины четырех бутылок вина, по мнению стража сельского порядка, неопровержимо доказывало виновность матери двоих детей в незаконной торговле спиртным. Сама подозреваемая уверяла, что приготовила самогон, чтобы расплатиться им с односельчанами за предоставление ей лошадей на время вспашки озимых, но ей не поверили. Или сделали вид, что не верят, хотя широкое хождение на селе «жидкой валюты» ни для кого не было секретом. Например, в колхозах «Серп и молот» при Бухтеевке, и имени Буденного при селе Часовня председатели широко применяли такую меру поощрения работников, как литр водки на каждого передовика.

Набег на Лебедеву, а тем более изъятие у нее уховстья, «не заготовляемого правительством», прокуратура сочла «высшим признаком головотяпства со стороны членов сельсовета», как и действия участкового, который обязан был самоуправство пресечь. В итоге все изъятое Лебедевой вернули и уголовное дело против нее прекратили. Зато возбудили другое – против членов сельсовета, за «злоупотребление властью или служебным положением». В отношении же участкового ограничились дисциплинарным взысканием.

Впрочем, усердием не по уму отличился не только товарищ Голяшкин. Чрезмерное служебное рвение проявляли и другие товарищи. Например, заведующий вторым садовым участком Ульяновского сельхозкомбината, член ВКП(б) Соколовский и беспартийный объездчик, кстати, бывший сотрудник милиции, Подгорный. С ведома директора комбината, коммуниста Велиной, названные граждане, не слишком стесняя себя рамками закона, чинили суд и расправу над работницами предприятия – по окончании трудового дня обыскивали их и при обнаружении в карманах вишни или яблок, сажали провинившихся в подвал, где держали целыми ночами. Еще жестче обходились с детишками, лазавшими через забор в сад за яблоками. Их Соколовский с Подгорным не только избивали, но и издевались, заставляя плясать перед собой чечетку, а потом запирали на ночь в подвал или в сарай.

Кроме того, выяснилось, что директор принимала на работу кого попало, без разбора. В результате сторожами у нее трудилось 15 лишенцев, а еще три десятка рабочих вообще не имели никаких документов.

По результатам прокурорской проверки Велина и Соколовский были исключены из партии и вместе с Подгорным преданы суду. А последний, как непосредственный исполнитель самочинных наказаний и бывший работник милиции, был еще и арестован.

Уголовный «урожай»

К зиме хлебозаготовительная кампания в Ульяновском районе завершилась и 14 декабря 1932 года состоялось подведение ее уголовно–правовых итогов: за кражи колхозного хлеба было возбуждено 101 дело, по которым к ответственны привлечено 202 человека. В том числе 8 кулаков, 17 зажиточных, 91 середняк, 34 бедняка, 33 колхозника и 19 должностных лиц.

В ходе судебных разбирательств 11 подсудимых были оправданы. В их числе один зажиточный, по два середняка, колхозника и начальника и четверо бедняков.

Остальным вынесли обвинительные приговоры, по которым осужденные получили следующие наказания:

Таким образом, самые суровые кары – от 5 лет до расстрела, обрушились на 20 процентов осужденных. При этом почти треть остальных были приговорены к срокам от 2 до 3 лет заключения. Чуть меньше половины (42,5%) получили наказания не связанные с лишением свободы, и буквально единицы (трое) получили ссылку и высылку за пределы района.

Приведенные цифры свидетельствуют о том. что карательную политику в сфере борьбы с хищениями урожая (официальный термин того времени) вряд ли можно назвать жесткой. Но даже такая она устраивала не всех.

Поздним вечером 15 ноября 1932 года председатель Пилюгинского сельсовета коммунист Мишин вернулся, наконец, домой. С ним был гость – уполномоченный горсовета Гаранин, приехавший в село по делам. Около десяти часов товарищи уселись было за стол, чтобы поужинать и обсудить то, что за день обсудить не успели. Однако разговор был неожиданно прерван – под звон разбитого стекла с улицы в окно, спиной к которому сидел председатель, влетел и с силой ударил его по затылку дубовый кол длиной в три метра и толщиной в восемь сантиметров. Удар получился увесистым, но, судя по тому, что случившееся ОГПУ квалифицировало как покушение на террористический акт, Мишин остался жив.

По подозрению в преступлении был задержан житель села, середняк Корнилий Денисович Викторов, который в тот день, напившись, пьяным, угрожал председателю и обещал отомстить за своего брата и его родственников, которых недавно осудили за сокрытие от хлебозаготовок зерна в ямах. И вот теперь перед судом, который предлагалось сделать публично-показательным, предстояло предстать и Корнилию.

Но его дело попадет в статистику уже следующего, 1933 года.

Источники:

ГАУО Ф. Р-1435, оп. 1, д. 96, Л. 10-21, 22, 22 об., 23, 67, 67 об., 97, 113 об, 114.

Владимир Миронов

В Краеведческом музее расскажут об истории формирования археологической коллекции

События, 12.2.2026«Народным я в сердцах останусь. Памяти Виктора Сафронова (1932-2025)»

События, 12.2.2026Жорес Трофимов. Воспоминания. «Почему у меня такое странное имя – Жорес?»

Воспоминания, 15.8.1924