Осенью 1939 года Ульяновский горисполком заключил со знаменитым советским скульптором, ленинградцем Матвеем Генриховичем Манизером договор на изготовление памятника Ленину, который ныне украшает главную площадь Ульяновска — бывшую площадь Ленина. Скульптора торопили — памятник собирались установить и торжественно открыть 22 апреля 1940 года, в день 70-летия вождя Октябрьской революции — а Манизер извинялся: из-за войны в Ленинграде действует режим полного затемнения, и это не даёт ему возможности полноценно работать над скульптурой.

Вторая мировая

Та война называлась Советско-финляндской войной 1939 – 1940 годов. Советскому Союзу она стоила почти 130 тысяч убитых — Финляндии 26 тысяч убитых и десятой части территории.

Эта война стала частью Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Для СССР она началась 17 сентября 1939 года с Польского похода Красной армии, когда к Советскому Союзу была присоединена большая часть Польши, не оккупированная немецкими войсками, названная Западной Украиной и Западной Белоруссией.

Летом 1940 года Советский Союз прирос «отжатой» у Румынии Бессарабией – румынская армия общей численностью в 450 тысяч солдат и офицеров не рискнула противостать советской группировке в 650 тысяч человек, многократно превосходившую румын технически, пушками, танками, самолётами. Затем последовало присоединение прибалтийских государств, Латвии, Литвы и Эстонии — ввиду подавляющего превосходства Красной армии, Прибалтика почла за лучшее не сопротивляться.

Зримые военные успехи на европейском театре военных действий многократно окрыляли руководство Советского Союза, являя, как казалось, идеологическую состоятельность социалистической системы. Распространить коммунизм по миру, разжечь мировой пожар из искры, вспыхнувшей в одной «передовой» стране, о том мечтал ещё в середине XIX века создатель коммунистической доктрины Карл Маркс. И вот оно начинает сбываться. Передовой Советский Союз с огромной армией, оснащённой не имеющей аналогов военной техникой, одним её видом повергает ниц всех возможных врагов и победоносным валом несёт коммунизм вплоть до «британских морей» и далее.

Нередко дискутируется вопрос, собирался ли Советский Союз нападать на Германию. Так зачем нападать, если Германия, как та же Прибалтика, однажды просто забоится и сдастся, сопоставив число наших и «своих» солдат и количество вооружений? Оружию необязательно стрелять, оно должно пугать одним своим видом — вот почему в довоенном СССР так любили парады.

Крепкий тыл нашей Родины

На самом старом в Ульяновске здании, на Симбирской гимназии висит мраморная мемориальная табличка: «Здесь с июня 1940 года по май 1941 года размещался штаб дважды орденоносной 154 – 47 гвардейской стрелковой дивизии, которая прошла путь от Волги до Берлина». Заметим, дивизия начала формироваться ещё за год до Отечественной войны, в глубоком тылу, вдалеке от мест предстоящих сражений. Но уже сам по себе номер дивизии — 154-я стрелковая — должен был внушать если не ужас, то уважение потенциальным врагам: против СССР летом 1941 года Германия выставила «всего» 154 дивизии, от авиации до пехоты; чувствуем разницу?

Красноармейцы 154-й стрелковой дивизии. Тула, ноябрь 1941 года:

С мая по август 1942 года в составе 154-й стрелковой дивизии воевал мой дедушка Иван Иванович Сивопляс (1910 – 1986), в звании лейтенанта, в должности адъютанта батальона 510-го стрелкового полка. 25 августа 1942 года дедушка был ранен снайпером в бою за населённый пункт Озеренский в Смоленской области.

Капитан Сивопляс Иван Иванович, фронтовик, сотрудник Сызранского горвоенкомата. 1946 год:

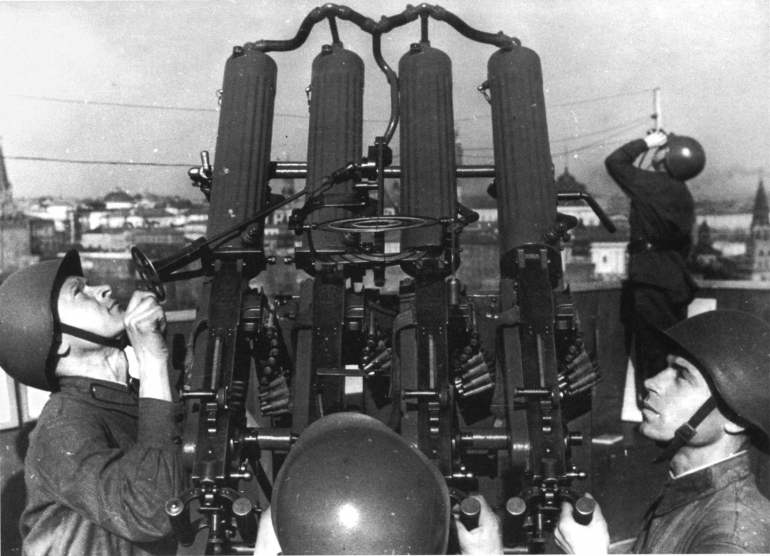

В декабре 1941 года лейтенант Иван Сивопляс, командовавший взводом зенитных пулемётных установок, или счетверённых зенитных пулемётов «Максим», был комиссован из действующей армии по болезни. Он приехал в город Сызрань, бывший уездный центр Симбирской губернии, где в эвакуации проживала его семья, мой шестилетний папа.

Счетверённая зенитная пулемётная установка на страже московского неба. 1941 год:

Лейтенант Сивопляс пришёл для постановки на учёт в Сызранский городской военкомат. Там его, негодного к строевой службе, упросили поступить к ним на работу: «Лейтенант, будь другом! Людей не хватает, все на фронте!». Новой должностью Иван Иванович воспользовался в личных целях: выкрал присланное из части своё личное дело с документами о болезни и тоже ушёл на фронт. Окончательно «комиссованный» пулей в колено, дедушка вернулся в Сызрань и продолжил службу в горвоенкомате.

Больше на фронт он не бегал, но лично участвовал в организации мобилизационных мероприятий в Сызрани и в Сызранском районе, откуда на фронт Великой Отечественной войны ушло около 39 тысяч человек, 11 300 из которых сложили свои головы.

Мобилизация 1941 года

Всего более 34 миллионов советских граждан были мобилизованы ряды Красной армии – причём, почти пять с половиной миллионов, фактически, каждый седьмой, были мобилизованы в первые же дни войны, с 23 июня по 1 июля 1941 года. С той территории, которая в 1943 году стала Ульяновской областью, с 1941 по 1945 год было мобилизовано в армию 268 тысяч человек, из которых 125 тысяч погибли, умерли от ран и болезней, пропали без вести.

Прошедшие войну бойцы старших возрастов демобилизовывались первыми. Лето 1945 года:

В Ульяновске призывной пункт находился в самом центре города, на улице Карла Маркса — ныне это Гончарова, 28. В первую волну призывались военнообязанные 1905 — 1918 годов рождения. Энтузиазм первой волны захлёстывал: «Через неделю — в Берлине!»; тем более, что и официальные сводки Совинформбюро обнадёживали: враг отбит и несёт потери, советские войска удерживают госграницу и контратакуют, а если и отступают, то планомерно.

Здание на улице Гончарова, 28, где в годы войны находился Ульяновский призывной пункт. Современный вид:

Первая волна мобилизации должна была утроить действующую армию, противостоявшую наступающим немцам — казалось, как раз, чтобы опрокинуть и обратить вспять нацистов. Не подпадавшая под мобилизацию молодёжь переживала и завидовала уходящим на фронт: «Гитлера без нас победят!». Но что-то пошло совершенно не так…

Уже 10 августа 1941 года была объявлена вторая волна мобилизации. Теперь призывали молодёжь 1922 – 1923 годов рождения и военнообязанных-ветеранов 1894 – 1905 годов рождения. У некоторых из них был опыт ещё Первой мировой и Гражданской войны — я сам в далёком детстве, в начале 1980-х годов в городе Воронеже видел живого фронтовика — полного Георгиевского кавалера!

Судьба рядового Пряничникова

К 1 декабря 1941 года было призвано более семи миллионов человек — то есть каждый пятый из призванных за всю войну. Среди них был и 37-летний бригадир полеводческой бригады колхоза «Заветы Ильича» из села Коптевка Новоспасского района Михаил Тимофеевич Пряничников.

Красноармеец Михаил Пряничников:

Пряничникова призвали в сентябре 1941 года красноармейцем и отправили под Инзу, где формировался 323-й стрелковый полк. Мобилизованные жили в шалашах, щеголяли в «гражданке», тяготились нехваткой курева — Михаил просил в письме жену Полину прислать ему хотя бы полкило махорки. Подготовка продолжалась около двух месяцев. Красноармеец Пряничников был назначен командиром отделения. 2 ноября 1941 года полк убыл на фронт.

Эшелон двигался небыстро, преодолев 250 километров за первые пять суток. На станциях поражала наступившая дороговизна: «яйца за десяток — 20 руб., масло коровье — 35-40 руб. за 1 фунт, молоко — 10 руб. за 1 литр — и то не найдешь». До передовой добрались 17 ноября 1941 года, отшагав пешком последние полсотни километров.

«На фронте в данный момент затишье, то есть противник никаких активных действий не ведет, с нашей стороны тоже ни одного выстрела, — писал Михаил родным в первой весточке с фронта. — Нахожусь на Юго-Западном фронте, Курской области, в направлении города Белгорода. Город Белгород пока в руках немцев».

В начале 1942 года затишье закончилось. «Хочу сообщить, Маврин Алексей из Чурино, бывший председатель сельсовета убит. Микешин, председатель колхоза села Чурино тоже убит» — эти строки вымарал в письме химический карандаш военного цензора. «Ехал со своим обозом и встретился с немецким. Командир взвода ранен в ногу. Все мои товарищи, командиры отделений нашего взвода выбыли. Пчелкин, Комаровский сельсовет, ранен в руку. Хаиров обморозил ноги. Со мной сейчас остались с Новоспасского района Горбунов, Жогалев и Чернев, все они с Троицкого Сунгура».

Поредевший полк отвели на переформирование. Уцелевшие бойцы квартировали по хатам, недостаточно питались, мёрзли. На поле брани Михаил «посеял» тёплые рукавицы, а перчатки, подаренные земляком, грели плохо. «Поля, времени, прошло немало, как я нахожусь в армии, уже седьмой месяц пошёл, восьмой. А когда конец, не знаю и не видать. За этот период службы было пережито много, а сколько переживать – неизвестно, наверное, и не пережить. Хочется видеть и жить с родною семьёй, но, наверное, не дождаться того часу, как наступит полный разгром немецкой грабь-армии, они еще сильны, Поля».

В мае 1942 года 323-й полк участвовал в наступлении Красной армии на оккупированный нацистами город Харьков. «Враг отступает, и не знаю, когда всё это кончится, но всё же должен быть скоро этому конец и настала пора отомстить наглому врагу, который так надругался над нашей Украиной. Он издевается над мирным населением и ихней постройкой, которую начисто попалил, остались одни груды развалин».

К концу июня 1942 года в строю 323-го полка оставалось всего три человека, выехавших из Инзы в ноябре 1941 года. Наступление под Харьковом провалилось, войдя в историю как Харьковская катастрофа. 13 июля 1942 года Михаил Пряничников оказался в плену, один из 240 тысяч советских солдат и офицеров, разделивших ту же участь. Связь с родными прервалась на несколько мучительных месяцев. «За этот период времени много было пережито, очень многое, но особенно за первых два месяца. Мною было скушано чистого хлеба не более 3-х килограммов».

20 декабря 1942 года пленников освободили части Красной армии. Их отправили в тыл, где формировались маршевые роты. Первый раз за полгода Михаил помылся в бане. Бойцам выдали новое обмундирование и тотчас отправили на фронт. Красноармейцу Пряничникову «пришлось освобождать город Миллерово и ряд других населенных пунктов, и получить легкое ранение». «На сегодня, — писал он 29 января 1943 года, — я нахожусь при санвзводе, не сегодня-завтра опять пойду в своё подразделение. Я о вас соскучился, и хочется вас видеть, и жить вместе с вами, но надежды никакой нет, а может, и придется затем». В апреле 1943 года красноармеец Михаил Пряничников пропал без вести…

Война продолжается

В детстве я видел их, старых бабушек, солдатских мам, которые спустя почти сорок лет после окончания войны продолжали надеяться — может, сын жив, может, отбило память, может, нельзя ему подать весточку о себе… То, что война — это страшно и очень серьёзно, рассказывал Альберт Васильевич Радыльчук, встретивший её в Ульяновске 11-летним мальчишкой, в городе стало ясно осенью 1941 года, когда пошли «похоронки» и извещения о пропавших без вести. Потом появились «самовары», инвалиды-фронтовики – особым образом вид изуродованной плоти впечатлял при визитах в баню на улице Мира.

Четверо братьев Михеевых, уроженцев села Воецкое, членов экипажа одного танка. В Великой Отечественной участвовали девять братьев, уникальный пример в мировой истории:

Великая Отечественная война явила замечательные примеры массового героизма и энтузиазма. Но психологический закон Йеркса-Додсона гласит, что чем выше уровень мотивации, читай, энтузиазм, тем хуже на выходе оказываются результаты из-за копящейся усталости. Отечественная война продлилась достаточно долго, причём чем дальше, тем больше нарастали вызываемые ею негативные последствия. Пропорционально возрастало и количество тех, по слову ульяновцев военной поры, «кому война, кому мать родная». «Про военных интендантов говорили: «Погоны серебряные, зато жизнь золотая». Продавщица продуктового магазина была первый человек на улице. С ней все вежливо здоровались», — вспоминал Альберт Радыльчук.

Уклонисты и дезертиры

Отзывалось ли всё это на процессе мобилизации? Несомненно! Нет, уклонизм не носил массовый характер, поскольку для подавляющего большинства молодых людей Страны Советов казённый паёк и казённая шинель были куда более радужной перспективой, нежели «палочки» трудодней в колхозных ведомостях. Косили те, кому было что терять, как правило, дети сформированной войной магазинной и складской «аристокрации». Проверенным способом, рассказывал дедушка Ваня, в то время было сесть в тюрьму по какому-нибудь малозначащему преступлению — и скоро, глядишь, молодой человек, при маминых-папиных капиталах и связях, как расконвоированный, гуляет по Сызрани, вдобавок с надеждой на амнистию по случаю скорой Победы!

До двух с половиной миллионов человек простиралось число дезертиров и перебежчиков из рядов Красной армии — причём «всего» четыреста тысяч из них подверглись уголовному преследованию; у беглецов была перспектива. При задержании они, как правило, «жали» на то, что едут домой в кратковременный отпуск или комиссованы от строевой, вот только по пути у них украли документы — ситуация, увы, типичная для того времени. Нередко, впрочем, с фронта или с эшелонов бежали с оружием и целыми шайками, промышлявшими убийствами и грабежами — подобные шайки численностью в три-пять человек обезвреживались и в ульяновских пределах.

Но чаще дезертиры были людьми безвредными. Альберт Радыльчук вспоминал о случайной встрече с дезертиром на берегу Волги, где-то в локации под нынешним «политехом», куда он с приятелями пошёл порыбачить однажды летом 1944 года. Они жарили рыбу, когда к их костру приблизился человек в шинели, но без погон и петлиц, обросший щетиной, худой, измождённый. Он подобрал сырые рыбьи потроха и с жадностью их съел. «До Ундор далеко?» — только и спросил он мальчишек. «Порядочно». Человек пошёл дальше. «Мы про него никому не сказали — стукач в нашем детстве был самый последний человек»…

Иван Сивопляс

От Большой Саратовской до Гончарова. Из истории центральной улицы Симбирска-Ульяновска

Места, 1.1.1941