Литератор-документалист Геннадий Дёмочкин заканчивает работу над очередной, 35-й, книгой издательского проекта «Антология жизни». На этот раз его герой – большой русский поэт, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького, наш земляк Николай Николаевич Благов (1931–1992). Геннадий Александрович любезно согласился предоставить журналу «Мономах» фрагмент будущей книги. Это рассказ близкого друга Благова, замечательного человека Виктора Степановича Шустова.

Виктор Степанович Шустов родился в 1926 году, офицер Северного флота, лётчик-истребитель, кандидат биологических наук, доцент Ульяновского пединститута, путешественник, художник, фотограф, музыкант, садовод и огородник. Недавно отметил своё 90-летие. Живёт с семьёй сына Михаила в Москве.

– В начале 60-х, когда мы подружились с Благовым, я работал над кандидатской диссертацией и мне нужно было обследовать леса, выяснить, как живёт в России ясень. Это, как известно, второе по крепости дерево после груши. Дуб уже на третьем месте. В Древнем Риме ясень получил название «великолепный». И поскольку он очень прочный, из него делали оружие: луки, копья, боевые дубинки. У нас в России это дерево тоже издавна занимает особое место. Потому что из ясеня и дуба делали корабли.

Я выходил в лес со студентами, а некоторых брал и в дальние походы. Среди них был Володя Пырков, уже тогда известный поэт. Он-то Благову и рассказал: «Знаешь, Коля, там я за один день увидел столько, сколько не видел за всю жизнь...» Николай заинтересовался: «Я тоже хочу пойти». Володя ему говорит: «Ты с Виктором Степанычем сначала познакомься, а он тебе скажет, что нужно с собой брать». И Благов ко мне приехал. (Это была не первая наша встреча, шапочно мы были знакомы: он работал на радио, а у меня там работала жена Светлана.)

Я сказал Николаю: «Ну что ж, если хочешь – пойдём. Что брать с собой? Бери рюкзак, мешок, бери матрац, какой-нибудь головной убор, ну и продукты. Мы, конечно, будем там ловить рыбу, может, когда удастся подстрелить утку...».

Так у нас образовалась группа: Благов, Пырков, Алексей Астафьев (тоже очень интересный человек), Пётр Мельников (тогда он работал плотником, но тоже уже начинал писать – и стихи, и прозу) и я как руководитель. Стали мы ходить в разные места каждый год.

И вот наш первый поход на Суру: Благов, Пырков и я. Прихожу на вокзал, вижу, сидит Володя. Спрашиваю: «А где Николай Николаевич?» – «Да он тут где-то ходит». Смотрю, идёт к нам человек, нагруженный, как верблюд. «Мешок» он воспринял буквально, взял мешок, в каком возят картошку. Матрац он снял дома с кровати и засунул его в мешок... Я никак не стал это комментировать, чтобы не обидеть уважаемого человека, и только спросил: «Ну а головной убор? Солнце ведь...». Он: «Подождите меня, я сейчас». Сбегал в магазин и купил себе соломенную шляпу.

Стали садиться в автобус. Мы с Володей довольно легко протиснулись, а дальше Благов со своим багажом... Женщины на нас смотрят и вслух рассуждают: «Да, странно... Сразу видно – из заключения. Вон с какими мешками. А справный...» (Смеётся.) Коля сразу перехватывает разговор и говорит: «Бабоньки, чего вы понимаете... У нас тут есть учёный... (Показывает на меня.) И у него помощник». (На Володю.) – «А чего же этот учёный делает?» – «Да он изучает растения и решает – у вас надо хлеб отнять, а вы будете кормиться из лесу: там и грибы, и ягоды, и трава всякая...» (Смеётся.) Женщины, конечно, напряглись, а Коля продолжает: «Я-то только что к ним примкнул. А этот помощник, он уже целый месяц с этим учёным ходит, питается только в лесу...» (На Пыркова показывает, а Володя худющий тогда был.) Бабы как поднялись! «Да мы сейчас этого учёного вместе с помощником прямо в лесу и закопаем!..» (Смеётся.)

...Высадились, идём, подходим к Суре. Поймали мы там слово «урёма». Через Суру в этом месте был мост, но в половодье его снесло льдинами. И там устроили паром: плот, канат через реку и мужик, которого Володя Пырков в одном из стихотворений назвал потом «императором Суры». Мы к нему подошли, просим: «Перевези нас на тот берег». Он спрашивает: «В урёмы?». Мы растерялись, слова этого мы не знали. А паромщик говорит: «Вот из урём придут доярки, я за ними поеду и вас туда заберу». Так и получилось. А урёмы – это, как оказалось, густые заросли, близкие к воде. Поэтому там всегда много черёмухи.

Поставили мы возле этих урём палатку, переночевали. Николай на своём матраце всё время мёрз, укрыться было нечем. Утром Благов говорит: «А если мы вот так пойдём?». И показывает направление. Я говорю: «Тогда попадём в Мордовию». Он говорит: «Это интересно, давайте пойдём».

Пришли в мордовское село и увидели там настоящих крестьян. Избушки-мазанки, крытые соломой, беднота. И девчонки идут с поля. Николай бросился с ними разговаривать и был в восторге...

Так мы ходили в походы не один сезон. На другой год я говорю: «Мне бы надо обследовать Верхнюю Волгу». Коля спрашивает: «А как ты её будешь смотреть?» – «Да также, пешком. Вот мы на Суру ходили, а теперь давайте пойдём в Кострому!». Коля ухватился за эту мысль, а все остальные из моей группы отказались: «Пешком до Костромы?! Да вы тронулись!!!»

А мы не тронулись, мы пошли в этот большой поход вдвоём. Ко второму походу Николай уже знал, что такое надувной матрац, что такое спальный мешок. И вообще мы были экипированы как настоящие туристы.

Вышли на берег Волги, разбили палатку. Как всегда, Благов натаскал дров, зажгли костёр до неба (он любил большие костры), сидим. Николай говорит: «Послушай, я тебе прочитаю». И начинает мне читать стихи разных поэтов. Сколько он их помнил! Я говорю: «Коль, я ведь ботаник, не литератор». – «Ну понимать-то ты понимаешь?» – «Понимать-то понимаю...» То из Лермонтова, то из Пушкина, то из Бог знает кого. А потом своё что-то прочитает...

Утром ухожу обследовать лес, беру с собой термос да кусок хлеба. Коля говорит: «А я тут побуду». К вечеру возвращаюсь к палатке, спрашиваю: «Ну как, написал что-нибудь новое?» – «Да с тобой тут напишешь... Без конца про свои леса рассказываешь...».

Дошли мы до Васильсурска, надо было пополнить запасы провизии. А с продуктами тогда было плохо. Коля говорит: «Пошли в райком партии!». Находим там управляющего делами, показываем мою бумагу, подписанную ректором пединститута: «Просим оказывать всяческое содействие нашему сотруднику при обследовании лесов...» Управляющий пишет записку, и мы идём к Волге, к дебаркадеру, в маленький магазинчик. Там в подвале мы всё что надо было закупили.

Пошли по лесу дальше, в посёлки не заходим. Дошли почти до Чебоксар, видим элеватор, ходят машины. Спрашиваем: «До города нас подбросите?» – «Подбросим, если поможете». Взяли лопаты, разгрузили зерно, сели в кузов, поехали. Был вечер, а тут стало совсем темно. Приближаемся к Волге, я говорю Коле: «Давай, стучи, нам этот лес надо посмотреть». Стучим, шофёр останавливается: «Чего вы?» – «Нам надо сходить». – «Ночью, в лесу? Да вы кто такие? С ружьём, с мешками, среди ночи в лесу выходите. Я приеду в Чебоксары, скажу милиции, что я вас здесь высадил...».

Прошли немного по лесу, дошли до озера, решили здесь заночевать. Разбили палатку, развели костёр, вскипятили чайник. Утром проснулись и видим: вода в озере красная. Оказывается, в нём мочат липу, чтоб потом делать мочало, мешки и прочее. Если помнишь, в Колином стихотворении это потом появится:

Мочалом связанная хватким

Стоит избушка из корья!

Идём дальше, доходим до дома лесника. В окнах света нет. Разбили рядом палатку, набрали из колодца воды, развели костёр, сидим, разговариваем. Собираемся уже спать, и Коля рассказывает очередной анекдот про Василия Иваныча. Посмеялись. И вдруг из полной темноты, из леса, выходит человек, протягивает нам руку и говорит: «Василий Иваныч». (Смеётся.) Мы давай хохотать, а он понять не может: «Чего вы хохочете?». Это был лесник...

И вот мы вошли в Кайбицкие корабельные дубравы. Их в своё время облюбовал Пётр I. За незаконный сруб дерева он приказывал человеку распустить живот и кишками примотать к стволу. Такая казнь. Сердитый был царь. Когда мы вошли в этот лес, Коля ахнул. Потом, в стихотворении «Песнь великих лесов», которое мне очень нравится, он опишет это своё потрясение:

И чьи-то,

Как ни повернитесь,

Сверлят затылок вам глаза.

Ну, братцы, что ни говорите,

Живут великие леса!

Дубы высотой тридцать с лишним метров. Если трое возьмутся за руки – они не обхватят ствол. У Коли и это в стихотворении есть...

Пришли мы в костромские леса, встретились с тамошним лесничим, собрались с Николаем пойти смотреть посадки ясеня. Но лесничий говорит: «Отпустить вас одних не могу». – «Почему?» – «Да потому что именно в наших, костромских лесах, Сусанин завёл поляков». (Смеётся.)

Леса, действительно, мощные, глубокие, там и медведи, и волки есть. И что интересно: просеки в лесу сделаны таким образом, что из любой церкви видно другую церковь – в следующем селе. К той подойдёшь, увидишь другую. Вот по этим сусанинским лесам мы с Колей и шастали. Но ясеня, какого я искал, не обнаружили.

Однажды разбили палатку возле небольшой речки. Коля опять со мной в лес не пошёл: «Хочу, чтобы вокруг моей головы, вокруг палатки текла река и бурлила». Я ушёл, он решил искупаться. А чтобы просохнуть, одеваться не стал (лес-то глухой) и как был, голышом, решил пройтись по просеке. А там девчонки грибы собирали.(Смеётся.) Вот он схватился и обратно к палатке. А когда я вернулся – на меня с упрёками: «Ты чего не сказал, что тут грибники ходят?!» – «Да я откуда знал?!» (Смеётся.)

Обратно мы не пошли пешком, а поплыли на пароходе. Опять у нас палатка, рюкзаки, кирзовые сапожищи. Купили билеты в четвёртый класс, в самом трюме. Но внизу сидеть скучно, вышли на палубу, заглянули в кают-компанию, а там шахматы. «Давай сыграем?» – «Давай». Только сели, заходит уборщица: «А ну-ка, выметайтесь отсюда!» – «Да ты что?! Дай нам посидеть, мы, чай, учёные!» – «Видно по сапогам, какие вы учёные!». И зовёт кого-то из команды. Тот приходит и так строго: «Граждане, в чём дело? Вы, вообще, кто такие?». И вот у нас с Колей руки одновременно потянулись к нагрудным карманам: у меня – за бумагой от ректора, у него – за удостоверением члена Союза писателей. Руки потянулись и одновременно замерли. Глянули мы друг на друга и говорим речнику: «Да мы, собственно, из четвёртого класса... Всё, уходим...».

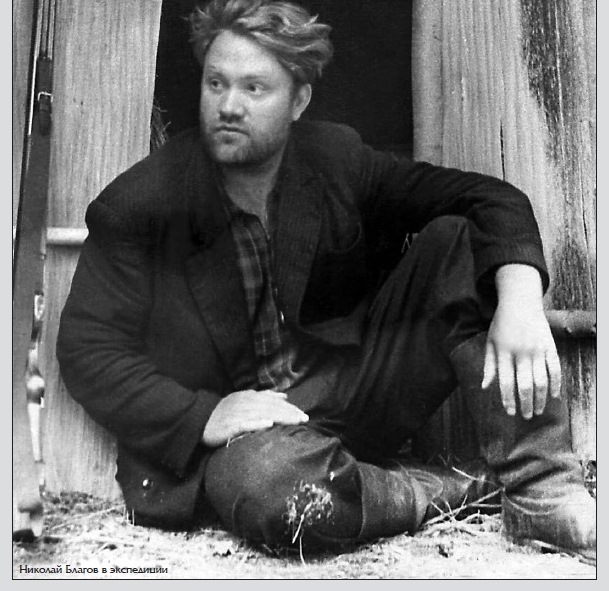

Фото Виктора Шустова и Николая Благова

Николай Благов

Песнь великих лесов

Песнь великих лесов

Прогоном выжженным,

Вдоль края

Ржаной жары,

Не чуя ног,

Бежит дорога,

Зарываясь

В леса,

Как жеребёнок в стог.

И сразу слышен затаённый

Земли исподний разговор.

Тропинкой, из корней сплетённой,

Пугливо прошнурован бор.

И чьи-то,

Как ни повернитесь,

Сверлят затылок вам глаза.

Ну, братцы, что ни говорите,

Живут великие леса!

Вдали от вырубок тотальных

Царит глухих вершин набат.

Здесь на торцах

столбов квартальных

Веков замшелый циферблат.

Здесь и цветок

(На что уж скромен:

Накрыл ладошкой –

И погас)

Вдруг ясно скажет:

Мир огромен!

Конечно

Он огромней нас.

Четыре лепестка,

Согретых

Дыханьем,

А на лепестках

Лежат четыре части света

С одной котомкой в головах.

И к небу вам глаза поднимет

Дуб.

И ещё поодаль дуб.

Берёзы кажутся под ними

Дымком из деревенских труб.

Бывало, мужики крестились,

Валили дуб,

А на пенёк

Обедать шестеро садились,

В серёдку ставя котелок.

И долго рухнувшая тяга

Рвалась,

Аукала в леса;

Была от облетевших ягод

Земля в малиннике красна,

Леса,

Где это эхо рыщет,

Ещё сам Пётр облюбовал:

Живицей склеенной ручищей

Он к топорищу прикипал.

Каким румянцем залихватским

Горели щёки топора!

И флот

Под ветер азиатский

Сходил со стапелей Петра!

Доныне памятно народу,

Как он моря разворотил:

Судами поднятую воду

Скупой Босфор не проглотил.

Но исполины,

Прежним впору,

В лесу остались на развод.

Иначе, потеряв опору,

Давно бы рухнул небосвод...

Ни сараюшки здесь,

Ни хатки,

И лишь,

Как будто в чём коря,

Мочалом связанная хватким,

Стоит избушка из корья!

Да уж не в этой ли сторожке

Невеста царская жила?

Разношенные босоножки

На ветке –

Босиком ушла...

Падёт ли на душу тревога,

В своей ли правде усомнюсь,

Приду я в этот лес –

И Богу,

Неверующий, помолюсь.

«Мономах», №6(96), 2016 г.

В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами

Воспоминания, 27.1.2026«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте

Воспоминания, 20.1.2026