Ученье – свет, а не ученье – тьма, гласит старинная русская пословица. Большевики, пришедшие к власти в России в результате Октябрьского переворота 1917 года, ассоциировали себя со светом, и потому активно пропагандировали свои усилия к развитию образования в стране.

Выглядело это так, что до большевиков страна была исключительно безграмотной, словно бы, и не заканчивал Владимир Ульянов-Ленин с золотой медалью Симбирской мужской классической гимназии, а после, экстерном, с отличием – юридического факультета Санкт-Петербургского университета…

Конкретно мечтать о собственном высшем заведении симбиряне начали ещё до революции. Почему в Казани их целых четыре – университет, духовная академия, ветеринарный институт и высшие женские курсы? Почему в Саратове открылся университет, а в Самаре – высший женский педагогический институт, и только нас судьба обходит своими дарами?

Тема про молодёжь, которая ищет счастья и карьерных перспектив вдали от симбирских пределов, как видим, ничуть не новая…

Учиться, учиться и ещё раз учиться!

Первой ласточкой высшего образования на родине вождя мирового пролетариата стал Симбирский пролетарский университет, открывшийся 3 февраля 1919 года. Идея его создания возникла осенью 1918 года. Только-только отгремели в губернии бои Гражданской войны. Когда-то советская пропаганда очень акцентировалась на том, что, мол, с первых своих дней советская власть думала о будущем.

На самом же деле, прямо сейчас советской власти остро требовались специалисты, причём, лояльные, воспитанные в большевистском духе, а не «старорежимные», готовые при случае «вонзить нож в спину» или бежать от советской власти, как то явил массовый исход интеллигенции из Симбирска накануне освобождения города от «белых» в сентябре 1918 года.

21 января 1919 года Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов-Ленин подписал весьма примечательный декрет: «В ознаменование Октябрьской революции 1917 года, раскрепостившей трудящиеся массы от политического, экономического и духовного гнета со стороны имущих классов и открывшей им широкие пути к источникам знания и культуры, учредить государственные университеты в городах Костроме, Смоленске, Астрахани и Тамбове и преобразовать в государственные университеты, бывшие Демидовский юридический лицей в Ярославле и педагогический институт в Самаре. Сроком открытия считать день первой годовщины Октябрьской революции — 7 ноября 1918 года». О родном Симбирске, заметим – молчок.

Пролетарский университет на родине Ленина организовывался по примеру дореволюционных, так называемых, народных университетов. Самый известный – Московский городской народный университет имени Альфонса Леоновича Шанявского, генерала, золотопромышленника и благотворителя, устроившего его на свои деньги с целью получения знаний всеми желающими, без различия пола и сословного положения. Цель «открыть доступ к образованию и науке трудящимся массам» значилась и в уставе Симбирского пролетарского университета.

Коллективными симбирскими «Шанявскими» стали губернский комитет большевистской партии во главе с Иосифом Михайловичем Варейкисом (1894 – 1938) и губернский исполнительный комитет, вложивший в создание университета 500 тысяч рублей. Символично оформляя университетский «задел», Иосиф Варейкис стал одним из его первых лекторов с курсом истории революционных движений, а Михаил Гимов оказался среди первого набора в 479 студентов.

Председатель Симбирского губисполкома Михаил Гимов, студент № 1 Пролетарского университета:

Пользуясь безусловной поддержкой губернской власти, Пролетарский университет с самого начала своей деятельности мог позволить себе лучшие здания в городе – он разместился в бывшей Губернской земской управе на главной улице города, которая с 1918 по 1941 годы носила имя Карла Маркса, а ныне вновь носит историческое название Гончарова. Для поколений ульяновцев, это – здание Почтамта, которое мало ассоциируется с просвещением и образованием, и, тем не менее, именно здесь на заре советской власти помещался губернский отдел народного образования, а вслед за ним – и первое в крае высшее учебное заведение.

Иосиф Варейкис и Михаил Гимов, 3 и 4 справа, инициаторы Симбирского пролетарского университета:

Когда университету стало тесно в 65 помещениях бывшей губземуправы, к ним добавилось здание бывшего окружного суда, на углу Карла Маркса и Лассаля (теперь угол Гончарова и Дворцовой). Под университетское общежитие был отведён бывший дом купца Балакирщикова, всё на той же Карла Маркса, ныне Дом-музей писателя Ивана Гончарова. Университетские классы и лаборатории помещались также в Доме-памятнике Гончарова, ныне Краеведческом музее.

Всероссийская знаменитость

Первым ректором учебного заведения стал Александр Семенович Архангельский (1854 – 1926), учёный в полном смысле слова всероссийского масштаба: доктор истории русской литературы, профессор истории русской литературы в Казанском университете, член-корреспондент Императорской академии наук, действительный член Общества любителей российской словесности, член-корреспондент Московского археологического общества.

Из пятого класса семинарии (учились в ней до восьмого класса) Александр Архангельский поступил в Казанскую гимназию, окончив которую в 1876 году, пришёл преподавать русскую словесность в Симбирскую мужскую классическую гимназию. Жалко, но уже в 1878 году талантливый педагог покинул симбирские пределы, отправившись в Санкт-Петербург, чтобы покорять академические вершины.

Труды Александра Семёновича, посвящённые русской литературе от глубокой древности до середины XIX столетия, вызывали глубокий интерес и порождали общественные дискуссии. Александр Архангельский, в частности, был одним из первых, кто серьёзно занимался личностью и творчеством своего тёзки Александра Пушкина.

Гражданским поступком был воспринят уход профессора Архангельского из Санкт-Петербургского университета в 1908 году, в пору «наступления реакции» после окончания Первой русской революции 1905 – 1907 годов. И, хотя формальной причиной ухода назывались проблемы со здоровьем, и Александр Семёнович в этом не лукавил и не искал демарша – но однажды сложившаяся репутация уже сама работает за (или против) тебя.

Залучить человека уровня профессора Архангельского в ректоры только созданного университета, разумеется, было большой удачей.

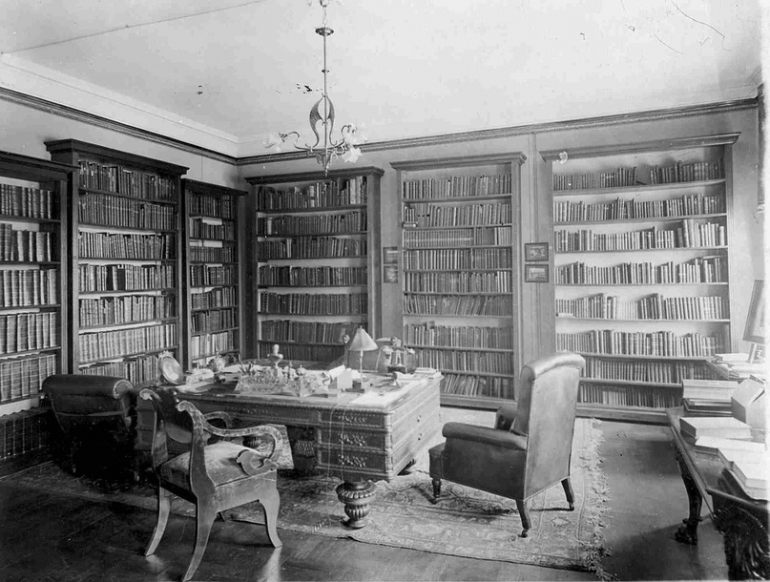

В Симбирске Александр Семёнович оказался «случайно», в связи с событиями Гражданской войны. Среди прочих счастливых случайностей, стало присутствие в городе профессора всеобщей истории Владимира Эдуардовича Крусмана (1879 – 1922), симбирского уроженца, бежавшего из Одессы с женой и шестью детьми, потерявшего при этом уникальную библиотеку в десять тысяч томов. Такого удара судьбы, профессор Крусман, увлечённый библиофил, так и не смог пережить…

Пропавшая бибилиотека профессора Крусмана в Одессе:

В Симбирске Владимир Эдуардович читал курсы истории культуры нового времени и социологии. Но, в целом, с педагогами в университете была напряжёнка, почему пришлось отказываться от некоторых из учебных курсов, заявленных в уставе.

Форма образования была вечерней, с шести до девяти часов. Курс наук, кроме выше названной истории революционных движений в исполнении товарища Варейкиса, включал политэкономию, социологию, историю культуры, древних культур, русской литературы, психологию, гигиену, химию, педагогику. Студенты, видимо, готовя себя в профессиональные ораторы-революционеры, ставили перед руководством вопрос о введении курса декламации, но найти профессионалов-педагогов на этот курс так и не удалось.

Неугомонный Гольман

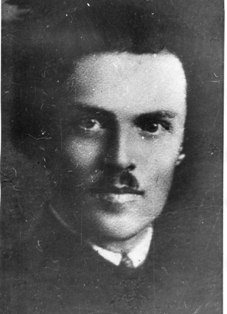

В феврале 1920 года профессор Архангельский попросил отставки из тех же проблем по здоровью. Его сменил не менее интересный персонаж, самый юный ректор в истории Симбирского края – не имевший даже законченного высшего образования Михаил Борисович Гольман (1896 – 1938).

В феврале 1920 года профессор Архангельский попросил отставки из тех же проблем по здоровью. Его сменил не менее интересный персонаж, самый юный ректор в истории Симбирского края – не имевший даже законченного высшего образования Михаил Борисович Гольман (1896 – 1938).

Что же, таких людей порождала и востребовала эпоха! Нет, Михаил Борисович вовсе не был тупицей и неучем. Он прекрасно отучился в Полтавской мужской гимназии, владел классическими и современными языками, имел совершенный дар убеждения, оратора и главаря (на фото - слева).

В год начала Первой мировой войны, 17-летний юноша поступил в Харьковский университет, где «связался» с эсерами-максималистами. В 1916 году его, как политически неблагонадёжного, мобилизовали – почётный долг служения Родине всегда был формой наказания в те времена.

Окончив школу прапорщиков в Одессе, в начале 1917 года Гольман был направлен в Екатеринбург и назначен командиром взвода – и уже через две недели его арестовали за агитацию среди солдат. Гольмана осудили, направил в дисбат – и тут случилась Февральская революция! Молодой человек успел послужить в Петроградском совете, и был направлен в Могилевскую губернию, где сделался всероссийской знаменитостью.

Газеты описывали, как во время Корниловского мятежа, с целью установления в революционной России «твёрдой власти» и противодействия рвавшимся к ней большевикам, мятежные генералы тщетно пытались перетащить прапорщика Гольмана на свою сторону, чтобы он в «нужном» для них русле агитировал солдат.

Революционные ветры в 1918 году забросили Михаила Гольмана в Симбирск, где он, бывший председатель Могилевского губисполкома, был избран товарищем, то есть, заместителем председателя Симбирского горисполкома и губвоенкомом.

Михаил Гольман принял активное – кто-то утверждал, возможно, со слов самого Михаила Борисовича, что исключительное – участие в подавлении Муравьёвского мятежа 10 июля 1918 года в Симбирске, составившего серьёзную угрозу всей системе большевистской власти. Он оставил ряды эсеров и официально вошёл в ВКП(б).

Уже большевиком Михаил Борисович вошёл в губернский комитет партии, председательствовал в губернском ревтрибунале, заведовал отделом народного образования, редактировал газету «Пролетарский путь», наконец, стал руководить Симбирским пролетарским университетом.

Бывший Окружной суд, один из корпусов Симбирского пролетарского университета:

Вскоре после Симбирска товарища Гольмана отправили разжигать пламя мировой революции с местными коммунистами вначале в Турцию – оттуда его выдворили через девять месяцев, затем в Персию – оттуда прогнали всего через месяц. В дальнейшем, Михаил Борисович учился в Институте красной профессуры, преподавал в Белорусском государственном университете, написал десятки книг и научных работ, считается одним из первых в истории белорусских экономистов. В 1938 году Михаил Гольман был осуждён и расстрелян – и реабилитирован, как жертва репрессий…

Роль личностей в истории

22 февраля 1920 года коллегия высших учебных заведений Наркомата просвещения РСФСР учредила Симбирский государственный университет, как преемник Пролетарского. Изменение статуса вуза в сторону его повышения внушало оптимизм. Двадцать профессоров из разных мест Советской России сразу изъявили желание приехать в Симбирск, чтобы преподавать в государственном университете. Планировалось до полутора тысяч увеличить число студентов, лучшим из которых «грозила» стипендия в 400 рублей. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов-Ленин был избран почётным председателем совета вуза, а 24 августа 1920 университет получил имя «имя товарища Ленина, как в Симбирске родившегося».

Но… В том же августе 1920 года самый главный «педагог» Симбирского университета и главный симбирский большевик Иосиф Варейкис был отправлен на работу в Витебск. Вслед за ним осенью убыл Михаил Гольман, а в марте 1921 года настал час и самого именитого студента – Михаил Гимов получил назначение в Пятигорск. Высшее учебное заведение, по существу, лишилось главных «моторов», не просто обладавших административными и материальными ресурсами, но и лично заинтересованными в развитии университета.

Бывшее общежитие Симбирского пролетарского университета:

И всё это – в самое непростое для Советской России время. Что, там стипендия в 400 рублей, когда до 5 миллионов дошла стоимость одной буханки хлеба. В местной прессе студентов Симбирского университета прямо именовали «героями», готовыми после нелёгкого трудового дня, и на почти пустой желудок, с четырёх до десяти часов вечера слушать лекции. Но, не зря говорят в народе: «Голодное брюхо к учению глухо», осенью 1921 года история университета закончилась…

Но, задел был положен.

Иван Сивопляс, научный сотрудник

Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»

Новогодняя программа-2025-2026 в Ульяновске: Соборная площадь, парки, театры

События, 23.12.2025Как строили Новый город. Воспоминания о Всесоюзной комсомольской стройке в Ульяновске

Воспоминания, 23.12.2025В архив передали книги Памяти об ульяновцах — участниках СВО

Герои, 29.12.2025