Про фотографа Вильяма Каррика (1827 – 1878) я впервые услышал от нашего замечательного краеведа Сергея Борисовича Петрова. Вильям Каррик входил в число любимых персонажей Сергея Борисовича, деятелей искусства, творцов, художников, поэтов, музыкантов, касательная жизни которых так или иначе прошла через симбирские пределы: что называется, жил-бывал-проезжал-гастролировал-работал.

До времени, я не мог понять этой увлечённости. Ну, Вильям, он же, кстати говоря, Василий Андреевич, на русский манер. Ну, Каррик. Звучит забавно. Но ведь попадались в наших местах и куда более забавные персонажи, например, Буинский городничий Непейпива; и точно, он пива не пил, предпочитал напитки покрепче.

Фотограф для «бедных»

Вильям Каррик – русский шотландец, великобританский подданный. Он третий в купеческой семье Карриков был связан с Россией. Но если дед и отец Вильяма, лесоторговцы, извлекали из взаимовыгодных торговых операций прямую пользу, то для представителя третьего поколения семьи Карриков любовь к новой родине была бескорыстна и даже разорительна.

Постаревшая мама фотографа нередко корила уже вполне взрослого Вильяма: «Ну, зачем ты фотографируешь всяких русских нищебродов? В России много богатых людей. Фотографируй их, и ты тоже будешь богатым!».

Мама была не вполне права. Жизнь бедных способна заинтересовывать богатых, как минимум как некая экзотика, развлечение, предмет научного или человеческого интереса. «Бедные люди» занимают внимание великого писателя Федора Достоевского, и потому, что про них желают читать те, чей достаток выше среднего – бедные люди читают про жизнь на Рублёвке. Люди на самом деле интересны друг другу, и этот интерес никогда не способны были сдержать границы, различие языков, верований, имущественного положения, и русский шотландец Каррик тому живое подтверждение.

Шотландец в Санкт-Петербурге

Вильям Каррик родился в столице Шотландии, городе Эдинбурге, но когда младенцу были считанные недели от роду, семья его перебралась в российский Кронштадт. Юношей Вильям поступил в российскую Академию художеств в Санкт-Петербурге, желая освоить востребованное и доходное ремесло архитектора, но увлёкся живописью и выпустился из Академии художником, правда, с правом производить строения.

Это было в 1853 году, том самом, когда между Российской империей и Турцией в союзе с Францией и Великой Британией разразилась Крымская война, больно ударившая по России – и по семейному делу Карриков. Впрочем, ещё до событий войны Вильям Каррик отправился в Рим повышать свой творческий уровень.

Стоило войне отгреметь в 1856 году, Вильям Каррик рванул на свою вторую, русскую родину. Но подорванное войной материальное положение семьи заставило вспомнить о родине первой, и вместе со старшим братом Джорджем, желавшим получить диплом врача, Вильям отправился в шотландский Эдинбург. И здесь Вильяма пробило увлечение фотографией. Он познакомился с фототехником Джоном Мак-Грегором, с которым они стали не просто компаньонами, но ближайшими товарищами на всю жизнь. Уже в 1857 году Вильям Каррик уговорил товарища Джона ехать покорять Россию, благо, дела семьи почтенных британских негоциантов стремительно улучшались в наступившую мирную эпоху.

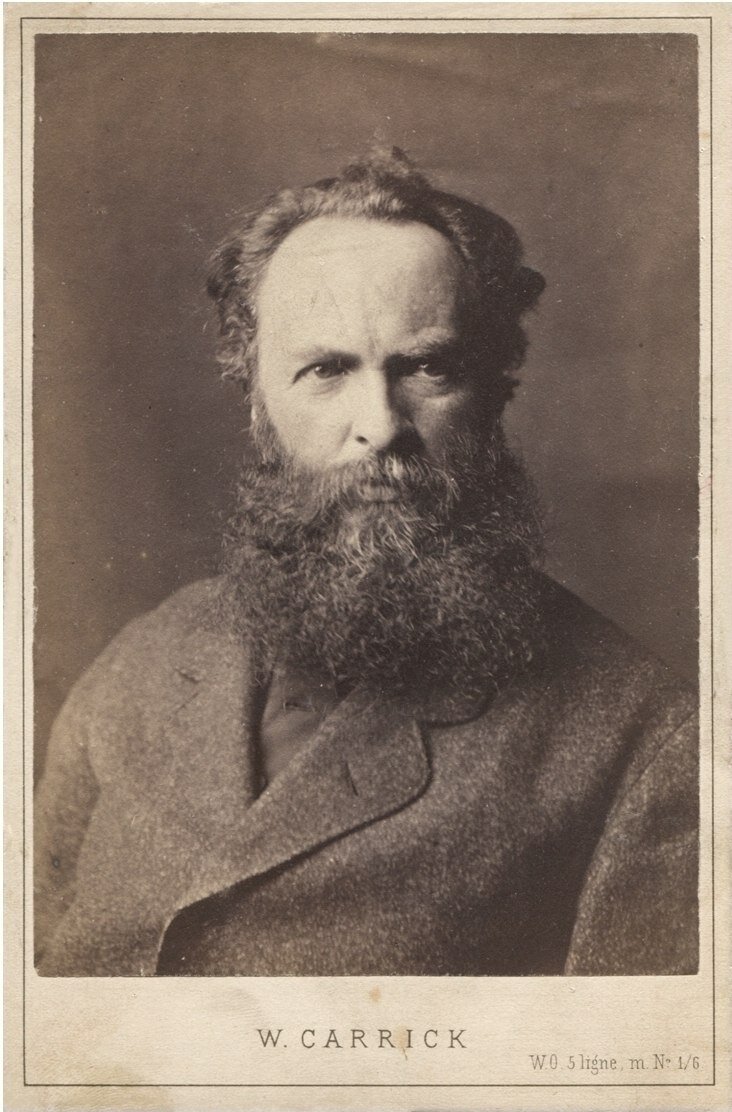

В самом центре Санкт-Петербурга, на фешенебельной Малой Морской улице Вильям Каррик открыл собственное фотоателье – самое первое во всей Российской империи (фото на главной: Вильям Каррик в своём фотоателье, автопортрет).

«Лучшие» люди империи

Сниматься к Вильяму Каррику приходили «лучшие» люди империи – сам наследник российского престола, великий князь Николай Александрович (1843 – 1865), старший сын императора Александра II, обожаемый народом и горько им оплаканный после безвременной смерти. Младший брат императора Александра II, председатель Государственного Совета, слывший за либерала, Константин Николаевич (1827 – 1892) – великий князь постоянно носил очки, и за это казался современникам почти революционером – считался его покровителем.

Великий князь Николай Александрович фотографировался у В. Каррика:

Лучшие русские художники заказывали Вильяму Каррику фоторепродукции своих живописных шедевров. «Кто из семьи русских художников не знавал Каррика, кто не ценил его ровный, весёлый нрав!», - восклицал после смерти фотографа Всеволод Иванович Срезневский (1849 – 1937), известный русский советский учёный, фотограф, спортсмен (кстати говоря, пионер хоккея с мячом).

Каррик сотрудничал с великим российским учёным-энциклопедистом Дмитрием Ивановичем Менделеевым (1834 – 1907), среди прочего, очень увлекавшегося фотографией и взаимосвязанными с ней технологиями и процессами.

Симбирский уроженец Владимир Ильич Ульянов-Ленин говорил когда-то про кино как про важнейшее искусство. Только возникнув, кинематограф обозначал себя как движущуюся фотографию. А фотография в первые десятилетия жизни описывала себя как светопись – то есть «рисование» светом, и это была не просто фигура речи. Перед фотоаппаратом, имевшим тогда очень долгую выдержку, приходилось надолго замирать, словно позируя живому художнику, а после фотоизображение обязательно «доводилось до ума» при помощи художника-ретушёра.

«Типы» Каррика

«Увлечением» Вильяма Каррика обозначают некоторые современные исследователи фотографирование русским шотландцем «простых» петербуржцев – так называемых «типов», горожан в разнообразии их костюмов и занятий, чьи жизнь и труд были связаны с нахождением на улице – кучера, дворники, полицейские, торговцы и торговки, странники, каменщики, богомольцы. Может, и работал Вильям Каррик с этими людьми с особым удовольствием, на самом деле, это был труд очень тяжёлый, не сравнить с современным фоторепортёром.

«Типа» надо было найти, а для этого – иногда поблуждать по не самым благополучным райончикам Санкт-Петербурга, уговорить, привести в ателье, нарядить и нагрузить аксессуарами – например, целой поленницей дров – придумать и выстроить мизансцену. Случалось, видя подходящего «типа» в окно ателье, Каррик и Мак-Грегор в буквальном смысле кидались за ним в погоню. Но отказов Василию Андреевичу, как величали фотографа простые россияне, почти не было – он был очень открытым, дружелюбным, весёлым человеком, кстати, с лёгкостью объяснявшимся сразу на пяти языках.

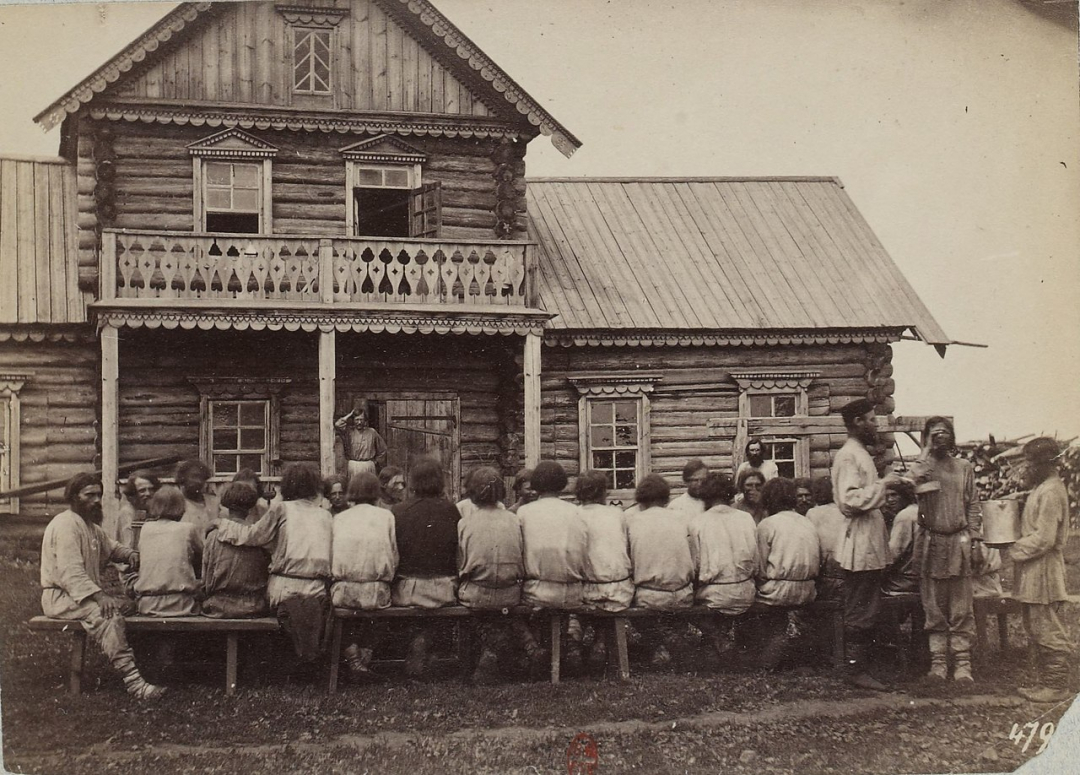

В. Каррик. Крестьяне за трапезой:

В. Каррик. Крестьяне на ярмарке:

В. Каррик. Крестьянские дети у стога:

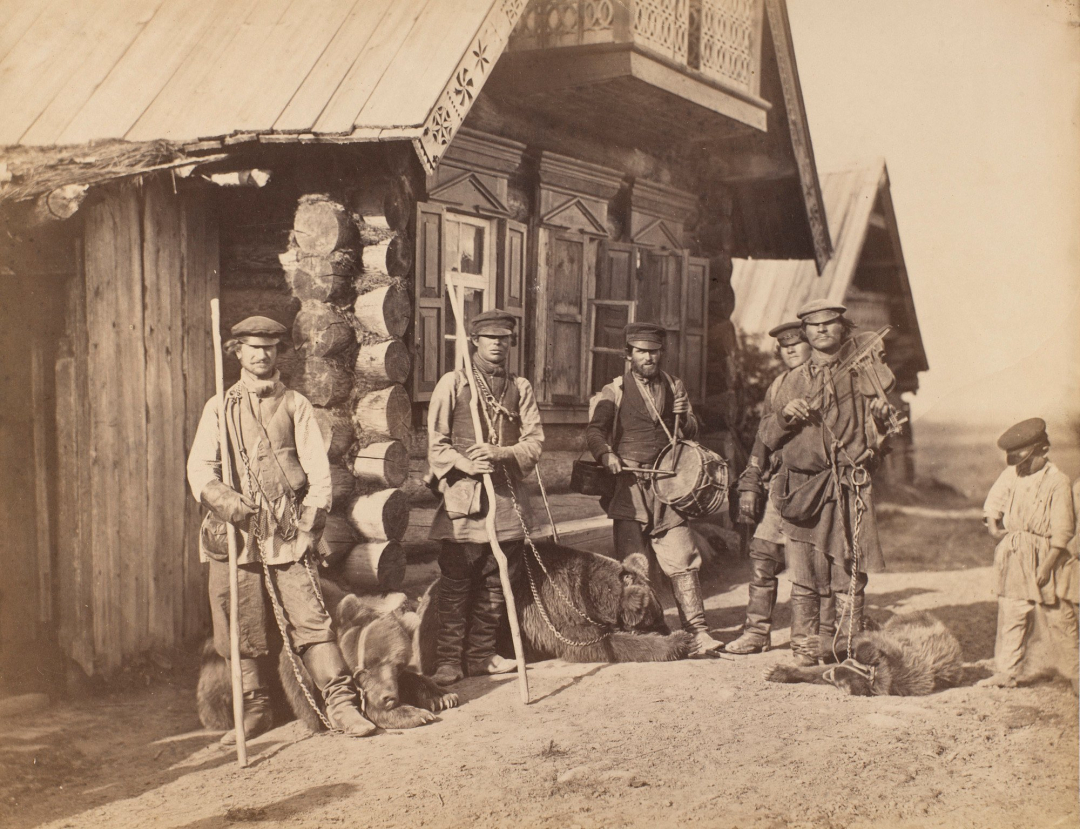

В. Каррик. Музыканты с медведями:

Среди многочисленных талантов, окружавших Вильяма Каррика в Петербурге, как это водится, сыскался симбирянин: Николай Михайлович Соковнин (1836 – 1880-е), почти полный тёзка великого симбирянина-историографа Николая Михайловича Карамзина, которому, кстати говоря, Соковнин приходился родственником. Николай Соковнин учился в Симбирской гимназии, в Казанском университете, где подвергался преследованиям и был изгнан из вуза за состояние в симбирском студенческом землячестве, литератор и общественный деятель, славянофил. В 1860-е годы Николай Соковнин осел в Санкт-Петербурге, где водил близкие и деловые отношения со многими артистическими знаменитостями вплоть до Федора Достоевского.

Симбирская история

Николай Соковнин как раз занимался распространением фотошедевров Каррика. «Петербургские типы» Василия Андреевича – а всего было сделано более трёх сотен сюжетов – предлагались фотоальбомами, в которые помещались небольшие, так называемого кабинетного формата, 6 на 9 сантиметров, фоторепродукции. Такова была мода – да, ломать глаза, но пристально вглядываться в детали. Он-то и предложил признанному маэстро отправиться в поиске русских типов в пределы Симбирской губернии, где у него было имение – с одной стороны, экзотично, в стороне от столиц, с другой стороны, до Симбирска можно доехать пароходом, и в губернии полно родственников и друзей Соковнина, способных помочь, приветить, накормить, выручить из любой беды.

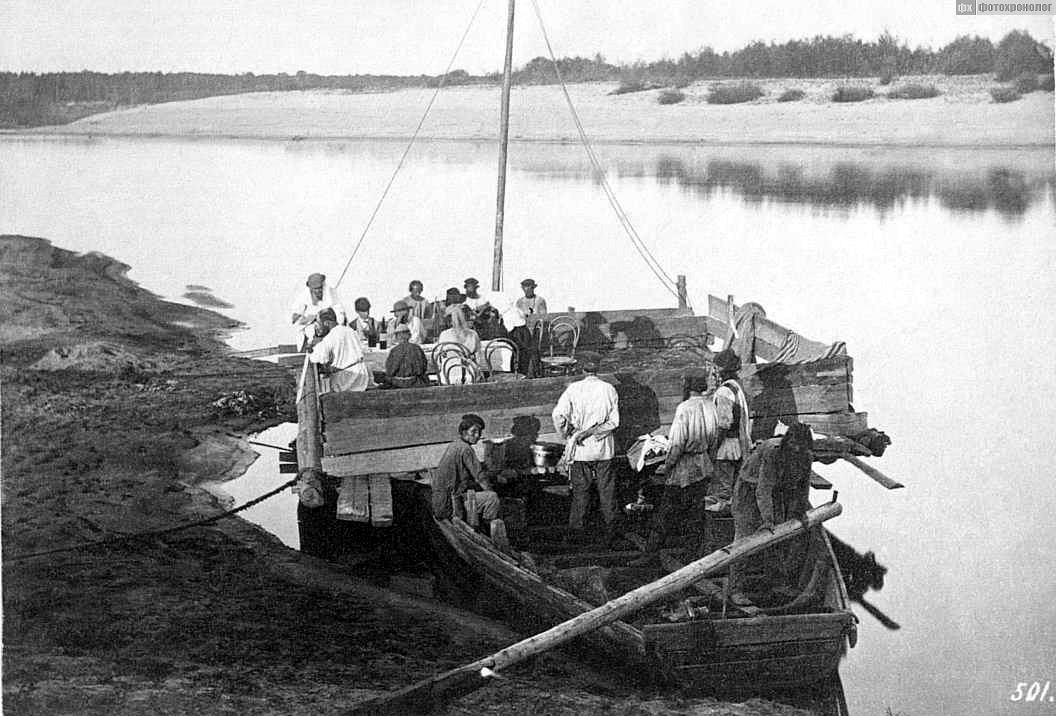

Более чем месячная поездка прошла по территории Сенгилеевского и Карсунского уездов Симбирской губернии: города Карсун и Сенгилей, сёла на западе Карсунского уезда, ныне выпавшие за пределы Ульяновской области – Починки, Большие Березники, Сабаево, Судосево.

Вместе с коллегой Джоном Мак-Грегором они более месяца в буквальном смысле слова не смыкали глаз: искали пейзажи и «моделей», придумывали мизансцены, снимали, проявляли... В день получалось до 25 негативов, а всего экспедиция принесла две сотни фотографий. Теперь это кажется смехом, а тогда было сверхпродуктивно – при этом фотографировать на свежем воздухе в те времена можно было только при идеально ясной погоде и ярком солнечном свете: как видим, в симбирском месяце Вильяма Каррика таких дней было штук десять, не так уж и много.

Успех был полный. В гости к Вильяму Каррику нагрянул его учитель в Академии художеств, академик, прославленный русский архитектор и художник-акварелист Александр Павлович Брюллов (1798 – 1877). За внимательным просмотром двух сотен изображений он провёл несколько часов, восторженно разглядывая небольшие фотографии сразу через две пары очков!

Симбирские mujiksandbabas, отснятые Карриком, приводили в восторг и за российскими пределами. Причём более, чем экзотика нарядов, впечатляли природные данные карриковских «моделей». Какие простые суровые лица, восхищались зрители – увидишь такого среди ночи в подворотне, сам кошелёк отдашь! Но эти люди отнюдь не обитатели лондонского «дна» или парижских трущоб. Симбиряне – труженики, а значит, достойные и хорошие люди.

В. Каррик. Русские типы. Мужик с поленницей дров:

В. Каррик. Русские типы, изготовители ключей:

В Симбирск – снова

Радость триумфа омрачила безвременная смерть в 1872 году Джона Мак-Грегора. Для Вильяма Каррика это была не просто потеря друга, но и удар по успешному бизнесу: трезвость и расчёт Мак-Грегора выгодно дополняли буйство фантазии Василия Андреевича. «Его фотографии с натуры целиком входили в произведения художников», – потом сокрушался об этом Николай Соковнин. – «Об имени Каррика не было и помину. Он собирал гроши, разрознивая коллекции, продавая снимки по пять, десять штук».

В 1873 году Вильям Каррик во второй раз посетил Симбирский край. Работа была плодотворной – 180 негативов, но они почему-то «не пошли в дело», не стали тиражироваться. Следующее путешествие случилось в 1875 году. На сей раз отснятые фотоматериалы не скрывались под спудом, и опять случился фурор.

В 1876 году симбирские виды Вильяма Каррика экспонировались сразу на Всемирной выставке в американской Филадельфии – первой подобной за пределами Европейского континента – и на Международной выставке в Лондоне. «В какой восторг привела коллекция и публику, и рецензентов, и строгих ценителей-судей. Во всех газетах и специальных фотографических журналах отзывались о работах Каррика как о замечательных произведениях», – писал Николай Соковнин.

Всего семь сотен негативов, подсчитывал Николай Михайлович, сделал Вильям Каррик в симбирских пределах – и не собирался останавливаться на достигнутом. Новая фотоэкспедиция была намечена на лето 1879 года. Но – 11 ноября 1878 года замечательный фотограф и человек безвременно скончался, подхватив неизлечимое в те времена воспаление лёгких.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», – гласит русская народная мудрость. Благодаря Вильяму Каррику мы можем видеть тех, кто жил раньше нас.

В. Каррик. Переправа через Суру:

Иван СИВОПЛЯС,

научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»

От Большой Саратовской до Гончарова. Из истории центральной улицы Симбирска-Ульяновска

Места, 1.1.1941