В семье ветерана ульяновской тележурналистики Бориса Григорьевича Тельнова хранится несколько «трофеев», привезённых его отцом, лесоводом Григорием Яковлевичем Тельновым с Первой мировой войны, – часы, бинокль, опасная бритва. Человек мирной профессии, он больше тридцати лет работал в лесных хозяйствах страны. Такую же специальность когда-то выбрал и его сын Борис. Однако ему от отца передалась не только любовь к лесу, но и любовь к фотографии: Григорий Яковлевич фотографировал – это было нужно для его работы. Ещё в 1937 году он купил себе фотоаппарат «Фотокор».

Григорий Яковлевич Тельнов родился в 1889 году в Нижегородской губернии в большой крестьянской семье. Благодаря заботам старшей сестры окончил начальную, а потом учительскую школу. В 1907 году поступил в Усть-Керженское лесное училище, хотя отец и братья не одобряли его выбора. Отучившись, стал работать лесным кондуктором в Барановском лесничестве Нижегородской губернии, помогал лесничим контролировать работу по соблюдению правильного использования леса, составлял протоколы задержания нарушителей.

Григорий Яковлевич Тельнов родился в 1889 году в Нижегородской губернии в большой крестьянской семье. Благодаря заботам старшей сестры окончил начальную, а потом учительскую школу. В 1907 году поступил в Усть-Керженское лесное училище, хотя отец и братья не одобряли его выбора. Отучившись, стал работать лесным кондуктором в Барановском лесничестве Нижегородской губернии, помогал лесничим контролировать работу по соблюдению правильного использования леса, составлял протоколы задержания нарушителей.

Через три года – осенью 1910-го – его призвали на действительную военную службу. Четыре года прослужил Григорий Тельнов на военно-сухарном заводе в городе Брянске.

Германия объявила войну России 1 августа 1914 года, а 6 августа 1914 года войну России объявила и Австро-Венгрия. Началась Первая мировая война. Григорий Тельнов был мобилизован в действующую армию и отправился на фронт 14 августа 1914 года. Точная дата известна благодаря сохранившейся в семье открытке, которую он отправил своей подруге. На ней хорошо виден штемпель «Москва. 14.8.14 г.». Также хорошо на оборотной стороне открытки сохранилась и надпись, сделанная карандашом: «Сегодня, 14 авг. из Москвы выезжаем, но куда, пока неизвестно. Напишу оттуда. Письмо получено. Большое спасибо. Привет всем». К сожалению, писем Григория Тельнова с войны не сохранилось. Наверное, редко писал солдат. Зато есть ещё одна открытка со штампом «Из действующей армии». На ней репродукция картины художника В. Верещагина «Побеждённые».

Григорий на Восточном фронте в основном воевал с австрийцами. Россия, выполнявшая роль защитника всех балканских славян, была для многонациональной Австро-Венгерской империи, раздираемой внутренними межнациональными противоречиями, особым противником. Григорий Тельнов вспоминал, что у русских не хватало боеприпасов, велась вялая перестрелка с «австрияками».

Окопная жизнь была тяжела. Полуголодные солдаты боролись не только с врагом, но и со вшами. Вши разносили сыпной тиф, и многие воины проигрывали это сражение с жестокой болезнью. От тифа страдали почти все страны – участницы Первой мировой. Только за 1915 год в Сербии от сыпного тифа погибло 150 000 человек. По статистике умирал каждый десятый человек из всех заболевших.

Григорий тоже заболел и попал в госпиталь. Вылечившись, остался служить в Витебском полевом госпитале писарем.

К 1915 году война на Восточном фронте приняла позиционный характер. В отличие от сопротивлявшихся немцев, австро-венгерские солдаты предпочитали сдаваться в плен. Писарь Григорий Тельнов был включён в группу по приёму военнопленных. Они вызывали у русских чувства жалости и сострадания – настолько были измождены голодом, вшами, болезнями. Война не была нужна простым людям – ни русским, ни немцам, ни австрийцам. Григорий, сострадая пленным, порой выполнял какие-то их небольшие просьбы. В благодарность некоторые австрийские офицеры иногда делали подарки. До сих пор хранятся в семье Тельновых воронёные карманные часы фирмы «Омега» и опасная бритва фирмы «Золинген».А вот награду – медаль «За храбрость» – Григорий Яковлевич сохранить не сумел, как и некоторые свои документы. Во время демобилизации в конце 1917 года солдаты возвращались на родину в товарных вагонах. Составы больше стояли в тупиках, чем двигались. Кругом царили неразбериха, хаос. Тогда Г.Я. Тельнов и потерял свою сумку с вещами.

«Думаю, что мой отец достойно выполнял свой солдатский долг, – говорит Борис Григорьевич. – Потому что знаю его характер, честность, преданность порученному делу. Офицеры и солдаты, с которыми он встретился на фронте, служили для него примером. Но с особым уважением он, да и большинство сослуживцев, относились к генералу Брусилову, возглавившему Юго-Западный фронт».

Напомним, что 100 лет назад в сентябре 1916 года генерал одержал последнюю великую победу Российской императорской армии в Первой мировой войне, а летняя наступательная операция войск Антанты на Юго-Западном фронте стала носить название Брусиловского прорыва.

Работа лесоводом

Разрухой, голодом и невесёлыми известиями встретила солдата родная Нижегородская губерния: ушли из жизни отец, старший брат, незамужняя сестра, заменившая ему в младенчестве мать. Два брата с семьями уехалив Сибирь. Со специальностью лесовода устроиться на работу не представлялось возможным. Григорий Яковлевич обратился в управление строительства железной дороги в Арзамасе, где его приняли на должность конторщика. С работой определился, стал налаживаться быт, подруга Евдокия, которой он писал из действующей армии, стала его женой. Не забыли его и во вновь образованном департаменте леса России и прислали приглашение возглавить одно из лесничеств Оренбургской губернии. Не хотелось Григорию Яковлевичу уезжать из родных мест, менять Поволжье на степные края. Тогда по его просьбе его направили в Ядринский уезд Вятской губернии, где он проработал с 1919-го по 1924 год.

Григорий Тельнов специалистом был принципиальным, неуклонно соблюдал правила рубки леса и его восстановления. Далее были Горьковская область, Чувашия и Марийская республика.

В 1925 году в семье Григория и Евдокии Тельновых родился первенец – дочка Антонина. Но семейное счастье продлилось недолго, через четыре года жена Г.Я. Тельнова умерла. Заботы о маленькой Тонечке взяла на себя сестра Евдокия.

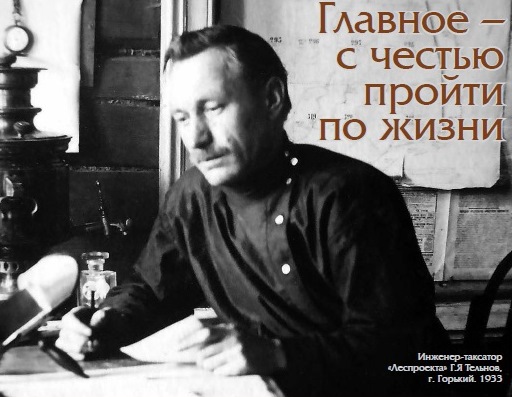

В 1930-е годы в СССР стала проходить ревизия лесного фонда страны, создавались лесоустроительные предприятия. Григорий Яковлевич повысил квалификацию, успешно окончив курсы при Казанском университете и прослушав лекции на аэрофототаксаторских занятиях при Чувашском управлении лесного хозяйства. После этого он работал инженером-таксатором в ВолжскоКамском тресте «Леспроект». Летом таксаторы выезжали в лесничества Поволжья, описывали лесные массивы, закладывали пробные площадки для выявления запасов древесины. Зимой обрабатывали полевые материалы, составляли карты лесов, планы хозяйственных мероприятий на будущие десятилетия.

В Алатырском лесхозе Григорий встретил девушку Марию Кулькову, которая стала его женой и родила ему сына Бориса. Тогда же в семью вернулась и старшая дочь Г.Я. Тельнова, Антонина, воспитывавшаяся до этого у своей тёти. Летом дети и жена выезжали к главе семейства в лесничества, а зимой жили в городских квартирах по месту службы в Кирове и Горьком.

Ознакомившись ещё в лесном училище с фотографией, Григорий Яковлевич во время лесных экспедиций довольно много фотографировал. Его фотоснимки использовались в лесоустроительных отчётах и оставались в семейных альбомах. Однако работа с частыми переездами и сменой места жительства не устраивала семью. Тогда Григорий Яковлевич устроился в Вохомский леспромхоз Вологодской области и стал работать инженером лесного хозяйства.

Весной 1936 года вся семья Тельновых приехала в село Вохма – районный центр в 120 километрах от Северной железной дороги.

В селе были довольно крупный леспромхоз, льнозавод, промкомбинат, бытовые предприятия, педучилище и несколько школ. В том же году при Совнаркоме СССР была создана «Главлесоохрана», и Тельнова направили работать главным лесничим во вновь создаваемый Вохомский лесхоз, в этой должности он проработал десять лет.

В селе были довольно крупный леспромхоз, льнозавод, промкомбинат, бытовые предприятия, педучилище и несколько школ. В том же году при Совнаркоме СССР была создана «Главлесоохрана», и Тельнова направили работать главным лесничим во вновь создаваемый Вохомский лесхоз, в этой должности он проработал десять лет.

«Это был плодотворный период его работы и жизни нашей семьи, – считает Борис Григорьевич Тельнов. – Отец был погружён в работу. Мать, выросшая в трудолюбивой крестьянской семье, сразу занялась огородничеством, завела козу, корову, гусей, кур. В семье появился продуктовый достаток. И я, и сестра ходили в школу. Летом собирали ягоды, грибы, заготавливали сено. В отпуске отец брал нас с собой на Ветлугу в Крутогорское лесничество. Для нас, детей, это было беззаботное, радостное детство со счастливыми родителями. Наступил трагический 1941 год.Помню, 22 июня стоял тёплый солнечный день. Я прибежал с речки, где купался и пас гусей.

«Переодевайся, – сказал отец. – Пойдём в парк, на митинг. Началась война!».

В парке было довольно много народа, в глазах многих женщин стояли слёзы, из динамиков слышался голос Молотова. После трансляции выступления министра иностранных дел на трибуну стали подниматься жители села, которые клеймили фашистов за вероломное нападение на нашу страну. Некоторые молодые люди сразу стали записываться на фронт.

«Папа, а ты тоже пойдёшь на войну? – спросил я отца.

«Да, сынок! Если призовут, пойду. Защита Отечества – священный долг всех мужчин». Отцу было тогда 52».

Мария Гавриловна Тельнова собрала мешочек с сухарями и необходимыми вещами. Ждали, что будет дальше. В лесхоз пришла разнарядка о поставке для фронта и оборонной промышленности различной продукции. Надо было организовывать изготовление ружейной болванки, лыж, саней, телег, бочек, заготовку фанерного кряжа и рудничной стойки. Всю эту работу и стал делать Г.Я. Тельнов, получивший в военкомате бронь. После войны Тельновы вернулись в родное Поволжье. По приглашению Ульяновского управления лесного хозяйства Г.Я. Тельнов поступил на должность инженера лесного хозяйства в Майнский лесхоз, где его семье, теперь уже из трёх человек (Антонина уехала учиться в институт в Пермь) предоставили квартиру. Отец был поглощён работой. Борис после средней школы поступил в Бузулукский лесной техникум. Его отец был рад, что сын пошёл по его стопам, и ждал окончания его учёбы, чтобы поехать к месту его распределения вместе с ним. Однако этому не суждено было случиться.

Мария Гавриловна Тельнова собрала мешочек с сухарями и необходимыми вещами. Ждали, что будет дальше. В лесхоз пришла разнарядка о поставке для фронта и оборонной промышленности различной продукции. Надо было организовывать изготовление ружейной болванки, лыж, саней, телег, бочек, заготовку фанерного кряжа и рудничной стойки. Всю эту работу и стал делать Г.Я. Тельнов, получивший в военкомате бронь. После войны Тельновы вернулись в родное Поволжье. По приглашению Ульяновского управления лесного хозяйства Г.Я. Тельнов поступил на должность инженера лесного хозяйства в Майнский лесхоз, где его семье, теперь уже из трёх человек (Антонина уехала учиться в институт в Пермь) предоставили квартиру. Отец был поглощён работой. Борис после средней школы поступил в Бузулукский лесной техникум. Его отец был рад, что сын пошёл по его стопам, и ждал окончания его учёбы, чтобы поехать к месту его распределения вместе с ним. Однако этому не суждено было случиться.

Бывший солдат Первой мировой больше тридцати лет отдал уходу за лесным богатством страны и после тяжёлой болезни умер на 63 году жизни. Родные похоронили его в июле 1951 года под дубом на кладбище около посёлка Майна.

По воспоминаниям Бориса Тельнова

Фото из семейного архива Б.Г. Тельнова

«Мономах», №4(94), 2016 г.

В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами

Воспоминания, 27.1.2026