1 апреля 1946 года на экраны Советского Союза вышла культовая комедия «Небесный тихоход», один из самых известных советских фильмов, посвящённых лётчикам-участникам Великой Отечественной войны. Главный герой картины, военный лётчик майор Василий Булочкин из-за ранения вынужден пересесть из кресла скоростного истребителя в кабину фанерного «кукурузника». Василий Булочкин, разумеется, фантазия, комедийный персонаж. Но занимательно, что в реальности существовал лётчик «тихоходной» авиации с куда более забавным именем-отчеством-фамилией: Африкант Платонович Ерофеевский (1917 — 1976), Герой Советского Союза.

Надо полагать, что его образ так или иначе вдохновлял создателей классического фильма. Его портреты печатались на первых страницах фронтовых газет. Про Африканта Ерофеевского и без этого слагали стихи ведущие советские поэты, а известные писатели писали о нём рассказы. Причём для вдохновения и чтобы получить из первых уст информацию о герое некоторые из них посещали Ульяновск, где в доме за № 45 на улице Красноармейской проживали родители героя, Платон Александрович и Мария Ипатьевна Ерофеевские — «тот самый» дом, увы, не сохранился.

Мария Ипатьевна родила и воспитала десять детей, девятерых сыновей и одну дочку, за что была удостоена введённого в 1944 году знака «Мать-героиня». Материнской золотой звездой Африкант Ерофеевский гордился даже больше, чем собственной, а то непросто быть в семье единственным «патентованным» героем — в семье, где четверо твоих братьев сложили головы, сражаясь за Родину...

В доме на Красноармейской наш герой и сам прожил несколько лет, после того, как семья Ерофеевских перебралась в Ульяновск из сибирского города Тобольска в 1934 году. Мать Героя на вопросы о странном имени, означающем попросту «африканец», рассказывала, что во всём, мол, виноват сельский батюшка — ткнул пальцем в святки: «Кто у нас сегодня? — ага, Африкан Петрийский. Будет ваш сын Африкантом!».

Но в святках тем же днём 26 (13) марта проставлены не менее экзотичные Публий, Савин, Терентий, Леандр и вполне себе удобочитаемый Александр. Кроме Африканта, в семье Ерофеевских воспитывались сыновья Вениамин, Сазон, Константин, Владимир и Лев — всё имена не вполне типичные для крестьянского быта; всего в семье было девять детей. Как правило, имена с «фантазией» подбирали детям в зажиточных, в богатых крестьянских семьях, со старообрядческим «бэкграундом», тех, кому победившая в 1917 году советская власть скоро начнёт клеить ярлыки «кулаков» и «мироедов».

Переезд из Сибири в бывший Симбирск любопытствующим гостям объяснялся как бы давней мечтой главы семейства, бывшего ссыльного, вернуться в европейскую часть России. Но сибиряки, как правило, ищут мест потеплее, побогаче, полюднее. Что же заставило Ерофеевских перебираться из Сибири в бывший Симбирск, на то время заурядный районный центр Куйбышевской области? Видимо, это был поиск «тихой гавани» среди набиравших обороты сталинских репрессий. Здесь их никто не знал, и здесь, в стороне от бурной жизни и зорких агентов НКВД, можно было пытаться строить жизнь с «чистого листа».

Можно вспомнить, что в том же 1934 году должен был бежать в Казань ещё один легендарный Герой Советского Союза, ровесник Африканта Ерофеевского, лётчик-истребитель Михаил Петрович Девятаев (1917 — 2002), дерзко бежавший из фашистского плена на угнанном вражеском бомбардировщике. В родном селе Девятаеву грозил уголовный срок за колоски, подобранные на колхозном поле...

В Ульяновске 17-летний Африкант, имевший за плечами школу-семилетку — в школьные годы его, кстати говоря, называли Фрэном — стал работать старшим пионервожатым, а затем учителем физкультуры в школе № 4, располагавшейся сравнительно недалеко от родительского дома, на улице Радищева. В юноше рано раскрылся талант педагога, который позволил ему позднее стать замечательным командиром.

Курсанты Ульяновской авиационной школы:

В 1936 году Ульяновский горвоенкомат призвал Африканта Ерофеевского на службу в Красную армию, и он сделался курсантом Ульяновской объединённой школы пилотов и авиатехников ОСОВИАХИМ, готовившей инструкторов-лётчиков, инструкторов-авиатехников и инструкторов-лётчиков-парашютистов.

Подготовка самолёта квылету в Ульновской авиационной школе. 1930-е годы:

Здесь он впервые поднялся в воздух на двухместном биплане У-2, основном учебном самолёте ВВС СССР. «У» в названии означало «учебный»: в 1944 году, в память о своём создателе, выдающемся советском авиаконструкторе Николае Николаевиче Поликарпове (1892 — 1944), «ушку» переименуют в По-2. Это был один из самых массовых самолётов в истории авиации — с 1927 по 1953 годы было построено 33 тысячи четырёхкрылых машин. Самолёт прозвали «кукурузником», ввиду его широкого применения в разных отраслях народного, в том числе, и сельского хозяйства — и потом, неприхотливая машина не нуждалась в специальной взлётной полосе, а могла подняться в воздух даже с кукурузного поля!

В 1932 году был разработан учебно-боевой вариант У-2ВС: на держателях к крыльям крепилось шесть 8-килограммовых бомб, а в задней кабине помещался пулемёт, чтобы отбиваться от вражеских истребителей.

Самолеты У-2 на боевом вылете. 1942 год:

К началу Великой Отечественной войны У-2 из 1927 года, что называется, был морально устаревшей машиной — фанерный, тихоходный, работавший на низких высотах. Но, как это не раз случалось в истории, недостатки оборачивались достоинствами: важно не оружие само по себе, а тот, кто им управляет. Управлять У-2 мог даже мало обученный или не подходивший к более мощным моделям по состоянию здоровья лётчик — этим, кстати, объясняется создание женских эскадрилий, воевавших на «кукурузниках».

Летящий у земли и на низкой скорости У-2 становился трудной целью для скоростных истребителей: им надо было скидывать скорость, чтобы прицелиться, а это грозило падением — и для зенитчиков. Неприхотливые У-2 могли действовать прямо из прифронтовой зоны. Самолёты совершали до 14 боевых вылетов за ночь. А с низкой высоты и на малой скорости они очень точно бомбили вражеские позиции. Вдобавок, самолёт модернизировался: усиливался двигатель, возрастала скорость и бомбовая нагрузка: начав в 1932 году с 48 килограммов, к 1942 году У-2 запросто нёс 250 килограммов, а то и полутонную бомбу.

Лётчики легкобомбардировочного авиаполка перед вылетом на боевое задание. Лето 1942 года:

Но ведь и враг не сидит на месте, сложа руки. Чтобы не становиться лёгкой мишенью, У-2 вынужденно перешли к ночной боевой деятельности. Тактика ночного боя строилась так, что при налёте на позиции врага головной самолёт — командир или хорошо обученный лётчик — обнаруживал себя, сознательно подставляясь под огонь с земли, обнаруживая позиции зенитчиков, которые «утюжили» специально выделенные самолёты, позволяя основной массе бомбардировщиков «отработать» по основным целям.

Самолёт У-2 после возвращения с боевого задания. На верхнем крыле видны пробоины от осколков. 1943 год:

Война для Фрэна Ерофеевского началась 22 июня 1941 года. 6 августа его У-2 был подбит. При посадке неуправляемая машина скапонировала, ткнулась в землю носом, и пилот получил серьёзные телесные повреждения. Оказавшись в госпитале, единственный раз войну, он отпустил лихие усы, пообещав сбрить их после Победы...

Скапонировавший У-2. Лето 1941 года:

Оригиналов в Красной армии не очень жаловали, но терпели, если оригинальность не ограничивалась только присутствием неуставной растительности на лице. В русской императорской армии усы имели право носить кавалеристы — вплоть до того, что безусым предписывалось носить усы накладные! Усы устойчиво ассоциировались с кавалерией, а тактика лихих ночных наскоков ассоциировалась с лихими гусарами-партизанами времён Отечественной войны 1812 года и их предводителем Денисом Васильевичем Давыдовым (1784 — 1839), одной из ярких фигур ратного прошлого России, востребованной и тиражируемой советской патриотической пропагандой. Кроме усов и бакенбардов, Давыдов и Ерофеевский вдобавок оказались земляками — отдыхая от прошлых подвигов, Денис Васильевич жил и умер в пределах Симбирской губернии.

Звание Героя Советского Союза было присвоено 4 февраля 1944 года: «За время работы в полку показал себя твердым и уверенным в выполнении боевых заданий, овладел в совершенстве техникой пилотирования на самолете У-2 в любых метеоусловиях, днем и ночью. Умело руководит боевой работой и учебой авиаэскадрильи, прививая личные боевые качества и волю к победе над врагом. Личный состав авиаэскадрильи сплочен боевой работой и занимает первое место в полку в выполнении боевых заданий. ... Товарищ Ерофеевский поставил на должную высоту среди личного состава дисциплину и четкость выполнения поставленных задач командования».

Африкант Ерофеевский стал абсолютным «чемпионом» ВВС Красной армии по числу боевых вылетов — около 1250. Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, лётчик-ас, сбивший 59 вражеских самолётов, совершил 650 боевых вылетов, а трижды Герой Иван Кожедуб, отметившийся 64 воздушными победами, 330 раз совершал боевые вылеты.

Ерофеевскому лишь однажды довелось «свалить» врага в небе, сбить истребитель-бомбардировщик Мессершмитт-110; но перед ним стояли другие боевые задачи. Однажды всего за одну ночь Фрэн потерял убитыми подряд трёх штурманов. В другой на его комбинезоне насчиталось 18 отверстий от осколков. Ему реально везло: всего один раз ранен, дважды сбит, но дотянул до земли, вернулся в часть.

Зато семья Ерофеевских, из которой на фронт ушло семь сыновей, сполна заплатила за общую Победу. Был убит в сентябре 1943 года гвардии старший лейтенант Александр (1910 — 1943), умер от раны в январе 1943 года капитан, зам. начальника штаба 1104 стрелкового полка по разведке Сазон (1911 — 1943). В июле 1942 года пропал без вести под Ленинградом красноармеец Константин (1920 — 1942), погиб в бою в январе 1942 года рядовой Владимир Ерофеевский.

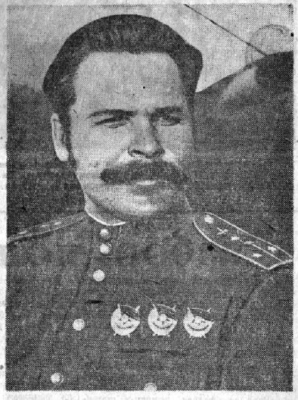

Герой Советского Союза майор Ерофеевский с усами и с боевыми товарищами. Весна 1945 года:

В самый канун Берлинской операции, весной 1945 года, прознав о том, что мать Героя Ерофеевского стала Матерью-героиней, командующий 6-й воздушной армии, в составе которой воевал Африкант Платонович, генерал-лейтенант Федор Петрович Полынин (1906 — 1981) очень по-человечески распорядился предоставить майору Ерофеевскому краткий отпуск в Ульяновск.

Это было явление — Фрэна многие знали, он был заводила, душа компании. К Ерофеевским собрались соседи, знакомые, в основном, барышни — мальчишки были на фронте. Фрэна не узнавали: настолько солидным его делали бакенбарды и усы!

После Победы Африкант Платонович сдержал обещание — и побрился! На выразительной фотографии мая-июня 1945 года он без усов — и без наград; и это очень положительно характеризует Героя.

Безусый майор Ерофеевский, второй слева, рядом с командиром полка, подполковником Калининым, в центре, и боевыми товарищами. Май-июнь 1945 года:

В своём 717-м бомбардировочном авиаполку и даже в своей 242-й ночной бомбардировочной авиадивизии он был единственным официальным Героем — а ведь те, кто рядом, геройствовали не меньше, просто им меньше везло...

То, что он редкостный везунчик, гвардии полковник Ерофеевский явил уже после войны, когда командовал полком, расквартированным в Литовской ССР близ города Каунаса. Полк одним из первых в ВВС СССР стал осваивать вертолёты Ми-4. Подобными винтокрылыми машинами собирались оснастить Первую советскую антарктическую экспедицию, начавшуюся в 1955 году. Испытать арктический вариант доверили опытнейшему Африканту Платоновичу — в присутствии изобретателя и государственной комиссии!

Вертолёт Ми-4 на севере:

До того машина «капризничала», но в этот раз легко и плавно оторвалась от земли и стала подниматься вверх. На земле маневры вертолёта вызвали гул аплодисментов. Но вдруг на высоте десяти метров Ми-4 резко дёрнулся, кувыркнулся — и рухнул на землю. Мгновенно вспыхнул пожар — но Ерофеевского и второго пилота сумели вытащить из пламени!..

В 1961 году Африкант Ерофеев уволился из армии и работал начальником аэропорта в городе Тула. Прошлые раны и переживания «достали» его весной 1976 года — он умер, не дожив до 59 лет... В Туле именем Героя названа улица. В Ульяновске улицы Ерофеевского покуда нет — а ведь мы, а не Тула, зовём себя «авиационной столицей России».

Иван СИВОПЛЯС

«Народным я в сердцах останусь. Памяти Виктора Сафронова (1932-2025)»

События, 12.2.2026В Краеведческом музее расскажут об истории формирования археологической коллекции

События, 12.2.2026Жорес Трофимов. Воспоминания. «Почему у меня такое странное имя – Жорес?»

Воспоминания, 15.8.1924