1937–1938-е ассоциируются в памяти жителей нашей страны с массовыми репрессиями. Эти годы стали своеобразным рубежом, после которого прервалась нить родовой памяти во многих семьях.

Жительница Ульяновска Нина Александровна Соловьёва в девичестве носила «церковную» фамилию Троицкая. Была такая практика у русского духовенства: давать семинаристам искусственно созданную фамилию. Существовала известная формула-шутка, согласно которой мальчику-семинаристу могли придумать новую фамилию: «по церквам, по цветам, по камням, по скотам и как восхощет его преосвященство». В результате даже у родных братьев могли оказаться разные фамилии. Нина Александровна от своих предков унаследовала фамилию, образованную в честь большого церковного праздника Троицы.

То, что дед Нины Александровны был священником, расстрелянном в 1937 году, в её семье знали, но не говорили об этом. И это явление не было чем-то исключительным. Сформированное государственными органами общественное мнение работало так, что родственники несправедливо осуждённых старались даже не упоминать о них.

В начале 2000-х муж Нины Александровны В.Е. Соловьёв начал работу в архивах и стал исследовать генеалогию жены. Оказалось, что её дед был далеко не первым священнослужителем в роду.

Николай Степанович Троицкий

Прадед Нины Александровны Троицкой Николай Степанович Троицкий родился в 1836 году в семье дьяка в селе Смольково Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.

В 1858 году окончил курсы богословских наук в Симбирской духовной семинарии с аттестатом 1 (высшего) разряда и 25 января 1859 года был рукоположен во иерея в село Толмышово Сенгилеевского уезда.

В том же году был переведён в село Лава Карсунского уезда, а 14 июля 1863 года – в село Белозерье Карсунского уезда, где и прослужил более 40 лет.

Там он женился на дочери священника Елизавете Ефимовне Смирновой, с которой у них родилось девять детей – три девочки и шесть мальчиков. Четверо сыновей – Александр, Николай, Владимир и Иван – стали священниками. В качестве «восприемника» сына Николая Степановича Сергея в метрической книге за 1865 год записан граф Николай Васильевич Трубецкой, почётный мировой судья Карсунского уезда, владелец Белозерья (вместе с братом Владимиром Васильевичем Трубецким).

С приездом в Белозерье Николай Степанович начал преподавать в церковной школе. В 1871 году школу в Белозерье посетил с проверкой инспектор народных училищ Симбирской губернии Илья Николаевич Ульянов, который критически оценил состояние дел: ученики занимаются зубрёжкой, арифметику знают только до 30, посещаемость плохая, да и сама школа тёмная и холодная. Николай Степанович (или Стефанович, по клировым ведомостям) учёл эти замечания, и впоследствии школа в селе Белозерье в отчётах инспекторов отмечается сначала как «удовлетворительная», а потом и «хорошая». 15 мая 1898 года «за 25-летние труды по народному образованию» Н.С. Троицкий был награждён орденом Святой Анны III степени.

В 1904 году по прошению Троицкого в Белозерье открылась школа грамотности, в которой он стал законоучителем. В деревянном здании, построенном на высоком кирпичном фундаменте, с большим крыльцом, было восемь комнат. Здесь до конца прошлого века размещалась начальная школа, так называемая «поповская». В 1995 году старое здание было разобрано. Многие взрослые жители Белозерья в своё время учились в «поповской» школе и помнят, что рядом с ней стояла церковь.

Собственный дом священника и его семьи в Белозерье сгорел 1 мая 1908 года. После пожара Троицкий написал прошение о переводе его поближе к сыну. Просьба была удовлетворена. Николай Степанович был назначен священником в село Городецкое Сенгилеевского уезда.

Позже, когда Н.С. Троицкий стал протоиереем, в 1910 году за 50-летнюю отличную службу он был награждён орденом Святого князя Владимира IV степени. Была также у него и протоиерейская грамота, но она сгорела при пожаре в Белозерье.

Так как в Городецком не было школы, дети ходили учиться в соседнее село Сосновку за три километра. По ходатайству Н.С. Троицкого за счёт Симбирской епархии в 1910 году в Городецком была построена церковно-приходская школа. С сентября её заведующим и законоучителем стал Николай Степанович, а учительницей приехала работать его внучка от старшей дочери Лидии Софья Григорьевна Кудрявцева. Она к тому времени окончила учительские курсы в Симбирском епархиальном училище. Николаю Степановичу шёл уже 75-й год, жена его Елизавета Ефимовна умерла, и родной человек рядом был очень ему нужен.

Работал Н.С. Троицкий до 12 августа 1915 года. Дату его смерти родным выяснить не удалось.

Иван Николаевич Троицкий

Иван Николаевич Троицкий был шестым ребёнком в семье священника Николая Степановича Троицкого. Он родился 19 февраля 1873 года в селе Белозерье Карсунского уезда Симбирской губернии. Его брат-близнец Евгений умер через три месяца после рождения.

Также как отец и старшие братья Александр и Николай, он решил посвятить себя служению церкви.

В 1894 году Иван окончил 2 класса Симбирской духовной семинарии и был определён псаломщиком в село Сиявы Алатырского уезда. В 1899 году стал дьяконом в церкви села Ртищево-Каменка Симбирского уезда.

В жёны Иван Троицкий выбрал Екатерину Фёдоровну Лебедеву, дочь священника из села Загоскино Фёдора Гавриловича Лебедева.

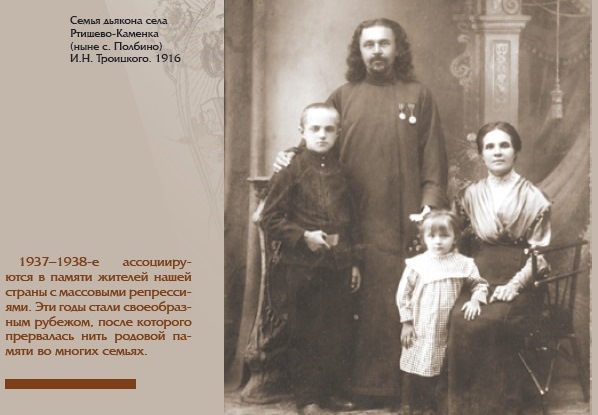

У Ивана и Екатерины Троицких родилось двое детей: сын Александр (1904–1963) и дочь Мария (1912–1991). На фотографии, которая была сделана примерно в 1916 году, запечатлена вся семья Ивана Николаевича Троицкого.

Деревянный храм с колокольней в Ртищево-Каменке был построен в 1861 году. При церкви в 1893 году на средства Симбирской епархии была организована женская церковная школа грамотности. С ноября 1904 года дьякон Иван Троицкий работал здесь законоучителем. В 1906 году в ней училось 19 девочек и 1 мальчик. В 1910 году в честь 25-летия школы священник был награждён серебряной медалью.

В клировой ведомости Ртищево-Каменской церкви за 1905 год записано: «Штатный дьякон Иоганн Троицкий <…> чтение и пение очень хорошие, бас, поведение весьма хорошее». Его внук Н.И. Сурков помнит со слов своей бабушки Е.Ф. Троицкой, что Ивана Троицкого даже приглашали во время больших церковных праздников петь в соборах Симбирска.

В 1916 году Иван Троицкий отдал своего сына Александра в Симбирскую мужскую гимназию в приготовительный класс, однако в 1918 году мальчик был отчислен из гимназии «по состоянию здоровья».

Гимназия с 1918 года стала называться Школой рабочей молодёжи им. К. Маркса. Всех детей не рабочего происхождения, конечно, исключили «по болезни».

В 1922 году Ивана Троицкого перевели в село Воецкое Сенгилеевского уезда, где он был рукоположен во священники Михайло-Архангельской церкви, построенной в 1902 году.

Сын Марии Ивановны Троицкой-Сурковой Николай Иванович Сурков, живший в Воецком, помнит, как бедно они жили. У Ивана Николаевича не было даже обуви, и он наматывал на ноги портянки, завязывал их верёвками и так ходил на улице и зимой, и летом.

Причины ареста и судьбу Ивана Николаевича Троицкого родственникам прояснило УФСБ России по Самарской области (Ульяновск в то время входил в состав Куйбышевской, ныне Самарской, области).

В ответе (25 листов ксерокопированных документов), присланном из Самары, выяснилось, что Иван Николаевич Троицкий арестовывался несколько раз. Первый раз в 1923 году – за неуплату налогов. Тогда его осудили на шесть месяцев исправительно-трудовых работ. В 1923 году в Поволжье был страшный неурожай и голод, доходов в церквях не было никаких, и соответственно налоги ему было платить нечем.

Потом были ещё аресты. После ареста 22 ноября 1937 года ему инкриминировали статью 58-10 ч. 1 – «контрреволюционная деятельность». Иван Николаевич на допросе своё участие в контрреволюционной организации категорически отверг. Заседание тройки при УНКВД по Куйбышевской области от 21 декабря 1937 года постановило Троицкого Ивана Николаевича расстрелять, его имущество конфисковать. Приговор был приведён в исполнение 22 января 1938 года в Ульяновске. Фамилии сотрудников Управления НКВД по Куйбышевской области в акте об исполнении приговора заклеены.

Чуть ранее 29 декабря 1937 года был расстрелян его старший брат Александр (1866 года рождения), священник села Аксаково.

В 1956 году Военный трибунал Приволжского военного округа реабилитировал всех, осуждённых по делу о несуществующей контрреволюционной организации, – всего 269 человек.

Жена И.Н. Троицкого Екатерина Фёдоровна умерла в 1939 году и похоронена в селе Степное Матюнино, рядом с селом Воецкое.

Александр Иванович Троицкий

Сын Ивана Николаевича Троицкого Александр жил уже в советское время, и священником, конечно, не стал. После исключения из Симбирской мужской гимназии он окончил Карлинскую школу 2-й ступени в 1924 году. Работал ликвидатором неграмотности в Воецком ликпункте, помощником библиотекаря в Поповской волостной библиотеке. С 1925 года стал учительствовать. Когда А.И. Троицкий в 1925 году был преподавателем Карлинской школы 1 ступени, в него влюбилась 11-летняя ученица Маша Головачёва из села Криуши. Тогда об этом её чувстве никто не знал. Но через 10 лет пути молодых людей вновь пересеклись в с. Выры, где А.И. Троицкий работал преподавателем физики и математики в начальной средней школе, а Мария Павловна Головачёва, окончившая техникум, учительницей начальных классов. Возникшее взаимное чувство привело молодых к созданию семьи.

Сын Ивана Николаевича Троицкого Александр жил уже в советское время, и священником, конечно, не стал. После исключения из Симбирской мужской гимназии он окончил Карлинскую школу 2-й ступени в 1924 году. Работал ликвидатором неграмотности в Воецком ликпункте, помощником библиотекаря в Поповской волостной библиотеке. С 1925 года стал учительствовать. Когда А.И. Троицкий в 1925 году был преподавателем Карлинской школы 1 ступени, в него влюбилась 11-летняя ученица Маша Головачёва из села Криуши. Тогда об этом её чувстве никто не знал. Но через 10 лет пути молодых людей вновь пересеклись в с. Выры, где А.И. Троицкий работал преподавателем физики и математики в начальной средней школе, а Мария Павловна Головачёва, окончившая техникум, учительницей начальных классов. Возникшее взаимное чувство привело молодых к созданию семьи.

Александр Троицкий после окончания Куйбышевского пединститута (заочно) с 1939 года стал работать в Тагайской средней школе. Из Тагая он был мобилизован на фронт в 1942 году.

6 июня 1942 года на теплоходе «В. Молотов» новобранцы отчалили от Ульяновска в направлении Саратова. Александр Иванович служил в ветлазарете № 6, сформированном в Энгельсе. Там же принял присягу.

Довелось ему служить в районе Сталинграда в самый разгар Сталинградской битвы, во время которой было задействовано около 175 тысяч лошадей. На них спасали раненых, подвозили боеприпасы, перемещали пушки и походные кухни. В составе армии воевали конные части. Раненых и больных животных выхаживали в ветеринарных лазаретах. В атаки Александру Ивановичу ходить не случилось, но однажды, доставляя донесение в штаб, он попал под бомбёжку и был контужен.

После победы под Сталинградом ветлазарет стал перемещаться вместе с линией фронта на запад. День ПобедыА.И. Троицкий встретил в Германии. 23 мая 1945 года он был награждён медалью «За боевые заслуги».

В конце октября 1945 года Троицкий вернулся в Ульяновск и через месяц уже преподавал в ремесленном училище № 2. Во время войны его жена и дочь Нина жили в Тагае. После возвращения главы семьи с фронта они переехали в Ульяновск в комнату в коммунальной квартире на ул. Плеханова.

До 1952 года Троицкий работал в училище заместителем директора. Но так как он был сыном «врага народа», ему пришлось уйти с должности. Тогда Александр Иванович поступил на работу преподавателем математики в школу № 6. Его бывшие ученики В.М. Алексанкин, Ю.П. Благовский тепло вспоминают о своём преподавателе: «Спокойный, внимательный, знающий своё дело, справедливый, культурный…». Вместе с преподавателем спецтехнологии Бяликом впервые в системе образования он ввёл кабинетную систему обучения, которая применяется до сих пор.

Через год Александр Иванович перешёл работать преподавателем физики в недавно построенную школу № 40. Там через девять лет и произошла трагедия. В декабре 1962 года он удалил со своего урока одного из сорванцов, который мешал вести урок. В отместку ученик запер его в тёмной комнате с наглядными пособиями. Освободить Александра Ивановича получилось только на следующий день. Перенервничавший учитель был без сознания. Случай был резонансный, и, наверное, многие старожилы города помнят о нём. С тех пор ветеран Великой Отечественной стал тяжело болеть и умер 14 июля 1963 года. Похоронили потомка рода священников Троицких на кладбище г. Ульяновска (ул. К. Маркса).

По материалам семьи Н.А. Троицкой-Соловьёвой

«Мономах», №1(97), 2017 г.