Симбирский Покровский (Благовещенский) мужской монастырь строился в конце 1690-х – начале 1700 годов. Каменная Благовещенская церковь на территории монастыря на месте старой деревянной была построена в 1720-х годах. Правый придел во имя Покрова Пресвятой Богородицы дал второе название и церкви, и монастырю: Покровские.

В 1697 году подьячий симбирской Приказной избы Пётр Иванович Муромцев на приобретённом им участке земли близ реки Свияги на окраине города начал на свои средства строительство деревянной Благовещенской церкви и мужского монастыря при ней.

В начале XVIII века уже существовал и сам монастырь как общежитие монашествующих, и Благовещенский храм. По церковным правилам монастырь назывался по наименованию того праздника или святого, в честь которого освящён престол этого храма. Вероятно, ранее главного придела в честь Благовещения Пресвятой Богородицы был освящён боковой престол в честь Покрова Божией Матери, поэтому и сам монастырь стал именоваться Покровским.

В 1720-х годах на средства и попечением того же П.И. Муромцева взамен деревянной церкви был возведён новый каменный четырёхпрестольный Благовещенский собор. Однако сам монастырь продолжал именоваться Покровским. Благовещенский собор являлся одним из самых древних каменных храмов Симбирска. Особенной была и его архитектура: он выстроен как церковь под колоколы, т. е. колокольня располагалась не отдельно от храма и не была пристроена с западной стороны к самому зданию церкви, а возвышалась непосредственно над основным объёмом здания, над так называемой трапезной частью. Таким образом, пятиярусная колокольня, состоящая из постепенно уменьшающихся и поставленных друг на друга восьмериков, занимала место столь привычного по типовой храмовой архитектуре центрального купола.

В 1724 году был издан Высочайший Указ о закрытии находившегося на спуске к Волге Успенского мужского монастыря, и братия перешла в Покровскую обитель – два городских монастыря были объединены. Покровский монастырь стал достаточно крупной для Симбирска того времени обителью. В монастыре появлялись всё новые постройки. К 1832 году, когда Симбирский третьеклассный мужской монастырь был преобразован в Архиерейский дом, т. е. стал резиденцией правящего в новоучреждённой Симбирской епархии архиерея, комплекс обители был уже полностью сформирован. Здесь, кроме Благовещенского храма, находились деревянная Митрофаниевская церковь, братские корпуса, настоятельский корпус, каменное здание Духовного правления, многочисленные хозяйственные постройки, с северной стороны (ныне со стороны ул. Свияжской) был разбит сад, а сам монастырь был обнесён каменной оградой.

Территория монастыря была достаточно большой, она занимала практически весь ныне существующий сквер им. И.Н. Ульянова (за исключением небольшой части со стороны ул. 12 Сентября) и простиралась вниз к реке Свияге.

Из комплекса монастырских построек до настоящего времени практически ничего не сохранилось за исключением здания полукаменного братского корпуса (сейчас в нём расположены службы Ульяновскторгмонтажа), каменного певческого флигеля (в нём ныне находится Гортоп) и небольшой части монастырской стены со стороны ул. Сиротской (ныне Ульяновской).

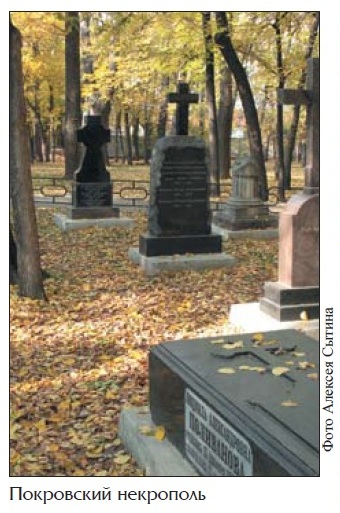

Вокруг Благовещенского храма располагалось кладбище, позже именуемое по названию самой обители: Покровское. Первыми, кто был захоронен на территории монастыря, были его насельники-монахи. Позже здесь стали погребать именитых симбирян.

В 1991 году при непосредственном участии Церкви протоиерей Алексий Скала занялся восстановлением Покровского некрополя. Была обнаружена и воссоздана могила местнопочитаемого блаженного старца Андрея, исследован и описан фундамент Благовещенского собора.

В 1994 году на средства Спасо-Вознесенского прихода начато строительство часовни на бывшей территории монастыря в память о погребённых здесь симбирянах.

В 1996 году были предприняты раскопки с целью выявления надгробий, обнаружены и установлены на поверхности земли надгробия знаменитых земляков. Протоиерей Алексий Скала подготовил и издал путеводитель по Покровскому некрополю с описанием биографий погребённых здесь симбирян – через судьбы этих людей раскрывается история нашего города, история пастырского служения во имя прославления Бога и Отечества.

«Мономах», 2015 г., №3

В Краеведческом музее расскажут об истории формирования археологической коллекции

События, 12.2.2026Жорес Трофимов. Воспоминания. «Почему у меня такое странное имя – Жорес?»

Воспоминания, 15.8.1924«Народным я в сердцах останусь. Памяти Виктора Сафронова (1932-2025)»

События, 12.2.202631 декабря 1978 года в Ульяновске из-за морозов произошла крупная коммунальная авария

Воспоминания, 31.12.1979