Писать об этом насёленном пункте трудно, поскольку ему явно не повезло с источниками (а также историками и краеведами) 790 (По информации краеведа из соседней Степной Васильевки П. А. Казакова, в Приморском жил некто Воронов или Воронин, собиравший информацию по истории села, но он уехал в Димитровград, и неизвестно, жив сейчас или уже нет). Даже на фоне других богом забытых прибрежных сёл, в том числе ныне затопленных, Приморское можно представить в виде большого белого пятна. Тем не менее, постараюсь сделать всё возможное, чтобы хотя бы немного приоткрыть завесу над тайнами истории бывшей Грязнухи. В Ульяновской-Симбирской энциклопедии информация о Приморском уместилась в 10 строчек.

В документах Центрального государственного архива Самарской области 1863– 1915 гг. селение именовалось в основном Грязнухой, а иногда — Барской Грязнухой. Отмечу здесь два момента. Во-первых, указанный топоним достаточно широко распространён в России, в том числе в Саратовской и Волгоградской областях. Также немало было, особенно до революции 1917 г., и подобных гидронимов. Скорее всего, названия поселений происходили в данном случае от названия рек (прудов, болот). Во-вторых, о происхождении этого гидронима (топонима) писал ульяновский историк В. Ф. Барашков (см. мою статью о с. Волжское (Старая Грязнуха) 791 9 По его мнению, Грязнухой часто назывались небольшие реки с вязкими берегами и грязной, мутной во время дождей водой, а по ним и некоторые селения // Барашков В. Ф. Указ. соч. С. 32).

Но почему сейчас населённый пункт называется «Приморское»? Ответ на этот вопрос я нашёл в газете «Ульяновская правда» от 27 апреля 1960 г. В пафосной статье «Нет больше Грязнухи!» говорилось: «Одно из сёл Мелекесского района в давние времена называлось Барской Грязнухой. С приходом Октябрьской революции крестьяне избавились от бар и слова Барская, однако село продолжали называть Грязнухой. Обидное название для села, где в каждом доме горит лампочка Ильича и есть радио, люди живут как горожане, имеют библиотеку, смотрят в своём клубе кинокартины и концерты художественной самодеятельности! Чудесное свершилось и с самой Грязнухой: она оказалась на берегу моря, созданного советским человеком. Недавно жители Грязнухи обратились с просьбой к Верховному Совету РСФСР дать селу другое название. Верховный Совет РСФСР удовлетворил их просьбу. Село Грязнуха превратилось в село Приморское» 792 (Низкодубов Г. Нет больше Грязнухи! // Ульяновская правда. 1960. № 100 от 27.04. С. 4). Кому было дело до того, что Грязнуха — старинный топоним и гидроним, ничего общего не имеющий с бытовой грязью, а тем более с нищетой и невежеством! Зато он отражал исконное согласие и единение человека с окружающей природой, что, видимо, явно не вписывалось в рамки советской индустриальной идеологии.

Любопытная информация содержится в материалах, предоставленных краеведом из соседнего села Степная Васильевка П. А. Казаковым: «Село наше располагается в 25 км на юг от Димитровграда (Мелекесса) по рязановской дороге. По воспоминаниям васильевских старожилов, Степная Васильевка никогда не была крепостным селом, то есть было удельным селом, принадлежащим государству или, как говорили в те далёкие времена, царской семье. А вот Приморское было «… под барами…» /термин сельчан/. Интересна история названия села Приморское — Грязнуха. Как вспоминают его старожилы, деревня эта в далёкие времена, скорее всего в ХVІІІ или даже ХVІІ в. имела другое название.

Неужели сами жители, которые переехали сюда во времена заселения так называемого «дикого поля», могли так назвать своё село — Грязнуха. Естественно, нет! «Ну, так вот, — вспоминают старожилы, — село называлось по-другому. К нашему местному барину приехал его знакомый, тоже помещик. Пока гость отдыхал в его имении, «друзья» сыграли несколько партий в карты. Наш барин проиграл приезжему всё своё состояние. С ним чуть не случился, как бы сказали в те далёкие времена, апоплексический удар

Но гость «утешил друга»! «Ладно. Прощу я тебе твой долг, но при условии, что ты поменяешь название села. Пусть твоё село отныне будет называться «Грязнуха». Так что же оставалось делать нашему барину, — не отдавать же ему всё своё состояние, — пришлось согласиться. Вот так чудили наши господа в те далёкие теперь уже времена» 793 (Краеведческий материал П. А. Казакова «Моё родное село» (Степная Васильевка), 2012 г. С. 4). Любопытное сказание, ничем более не подтверждённое. Между тем во многих дореволюционных источниках указывалось, что село стояло на пруде или речке Грязнуха.

Современное село находится на левом берегу Черемшанского залива Куйбышевского водохранилища, образовавшегося в 1956–1957 гг., в 21 км к югу от Димитровграда. До этого Грязнуха (прежнее название) располагалась на некотором удалении от Большого Черемшана (к востоку), между сёлами Кротково-Городище и Васильевка (сейчас Степная Васильевка). К югу недалеко от неё раскинулась деревня Куликовка, дожившая до нашего времени. Кстати, Васильевка в некоторых документах XIX в. имела второе название — Грязнуха, так как находилась при одноимённом пруде. Эта река существует до сих пор, но после образования Куйбышевского моря её длина уменьшилась, и теперь Грязнуха впадает в водохранилище.

Если говорить о предистории Грязнухи, то она пока не исследована. По нуждающимся в уточнении сведениям, в окрестностях села расположены две курганные группы предположительно бронзового века 794 (Край Ильича… С. 230). И конечно же, значительная часть объектов археологии, которые могли бы пролить свет на древнюю и средневековую историю прилегающей местности, безвозвратно утеряна в результате создания Куйбышевского моря.

До сих пор историки не могли сказать ничего определённого и о времени основания Грязнухи. Но на карте А. Изволова 1717 г. мне удалось обнаружить одноимённое село, причём с церковью. Несмотря на примитивность карты (на ней Грязнуха помещена между реками Большой Черемшан и Грязнуха), с большой долей вероятности можно утверждать, что это интересующее меня поселение. На карте оно расположено западнее деревни Лебяжье Озеро (ныне Лебяжье). Такое соседство не противоречит и другим картам до 1956 г., да и современному географическому положению данных селений. Но тут есть два «но»: 1) почему‑то Грязнуха не обозначена на карте указанной местности в Российском атласе 1745 г. и карте Симбирского наместничества 1792; 2) по архивным источникам храм в селе построили только в 1883 г. Пока точных ответов на эти вопросы у меня нет, хотя можно предположить, что карты XVIII в. были неполными, а местные жители долгое время не имели возможности построить собственную церковь. Тем не менее, о времени образования Грязнухи в начале XVIII в. можно говорить только предположительно. Возможно, в будущем новые источники позволят уточнить и утвердить эту дату.

В исторической ретроспективе Грязнуха входила в состав Симбирского уезда и наместничества, Ставропольский уезд Самарской губернии, Средневолжский край, Куйбышевскую область и с 1943 г. относилась к Ульяновской области. В настоящее время новое село принадлежит муниципальному образованию «Лебяжинское сельское поселение» (куда входят ещё Сабакаево, Аврали, Аллагулово, Степная Васильевка и Куликовка).

Все известные документы по истории села хранятся сейчас в ЦГАСО и ГАУО. В ЦГАСО я нашёл 14 архивных дел за 1863–1939 гг., в которых есть упоминание о Грязнухе и хотя бы какая‑то информация о ней. Правда, 8 из них — это всего лишь дела о страховании недвижимого имущества жителей села за 1898–1913 гг. Среди остальных стоит отметить дела, касающиеся его владельцев дворян Обрезковых (например, переписка с Самарским губернским правлением о выкупе земли крестьянами с. Грязнуха Ставропольского уезда из имения помещицы Обрезковой за 1863–1864 гг., Ф. 174. Оп. 1. Книга 6. Д. 3361), а также статистические данные 1919 г. о лесопильном заводе (Ф. Р‑19. Оп. 1. Д. 105). Кроме того, в этом архиве хранятся церковные документы в 21 деле за 1884–1911 гг. Почти нет сведений о селе в ГАУО, за исключением нескольких строк о селе в документах Николо-Черемшанского райисполкома за 1952–1955 гг., когда решался вопрос о его переносе.

В ходе работы по проекту «Культурное наследие зоны затопления Куйбышевской ГЭС на территории Ульяновской области» я один раз побывал в Приморском — в августе 2015 г. Захолустное село удивило меня просто огромным по сельским меркам стадионом «Приморье», огороженным железобетонными плитами (при въезде), российским флагом на высоком шесте (на сельхозпредприятии рядом со стадионом), большой водонапорной башней из красного кирпича в самом центре и рекламными баннерами.

А теперь обратимся к демографической ситуации в селе с 1859 г. по настоящее время. В 1859 г. во владельческой деревне Грязнуха при одноимённом пруде в 187 дворах числилось 1173 человека 795 (Самарская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года… С. 105). Там же действовал конный завод. В 1889 г. в селе было 214 дворов и 1270 жителей (помимо храма здесь находились земская школа, ярмарка в день Троицы, базар по понедельникам, работали 5 ветряных мельниц и 3 обдирки; располагалось имение дворянина В. П. Обрескова) 796 (Список населенных мест Самарской губернии по сведениям 1889 года… 48). Население являлось великорусским, но разделялось на православных и раскольников.

В начале XX в. в поселении при реке Грязнуха насчитывалось 295 дворов, в которых проживал 1601 человек 797 (Список населенных мест Самарской губернии. Составлен в 1910 году… С. 77). Кроме церкви в Грязнухе работали церковно-приходская школа, 5 ветряных мельниц, заведующий военно-конным участком* и заведующий имением крестьянского поземельного банка. Село относилось к Рязановской волости.

Более подробную социальную картину даёт нам клировая ведомость 1907 г. В селе в 276 дворах числилось 1643 жителей, в том числе 8 духовных, 4 военных, 74 мещан и проживавших, 1557 крестьян 798 (ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 16. Д. 186. Л. 38 об.) Особо отмечалось, что деревня Куликовка находилась в 2 верстах (2,13 км) от церкви.

По состоянию на 1 января 2015 г. в Приморском было 328 человек и 173 двора, в том числе с постоянно проживающими жителями — 129, дачниками — 44. То есть 25% домов занимают люди, бывающие здесь время от времени, преимущественно летом. Это не так уж и много по сравнению с другими прибрежными селениями, где данный показатель доходит до 40–50%. Вряд-ли селу грозит превращение в дачный и коттеджный посёлок.

На данный момент в Приморском действуют следующие организации, учреждения и предприятия: агрофирма «Поволжье», два магазина, Дом культуры, стадион, фельдшерско-акушерский пункт и почтовое отделение.

Сейчас в селе существует всего лишь 4 улицы: Кооперативная, Мира, Победы и Энтузиастов, а также переулок Западный. Эти названия никак не отражают историю поселения. Что уж говорить о Приморском, если даже в продвинутом и сравнительно большом и зажиточном Никольском-на-Черемшане до сих пор нет улиц, отражающих его богатую историю!

Туго обстоит дело в селе и с объектами культурного наследия. Пожалуй, можно назвать только памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны (так называемая «Скульптура воина», 1975 г.) 799 (Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Мелекесский район. URL: http://nasledie73.ulgov.ru/609/621.html (дата обращения: 29.01.2016)).

Всего тогда погибло 125 жителей Грязнухи. Кроме того, у входа в Дом культуры недавно установлена мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Ивана Елисеевича Можайского, уроженца села.

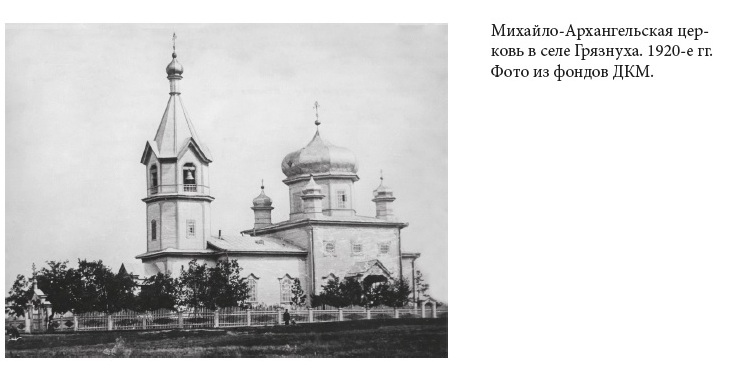

Михайло-Архангельский храм

Главной культурной достопримечательностью селения с 1883 (1884) г. являлась деревянная Михайло-Архангельская церковь, которую закрыли примерно в 1931 г. и разобрали в 1954–1955 гг. перед заполнением Куйбышевского водохранилища 800 (См. подробнее в книге «Затопленные святыни Симбирского-Ульяновского края»).

Известные люди села

Можиевский 801 (Правильно — Можайский, в документах писарь допустил ошибку и написал «Можиевский». На памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны и мемориальной доске в центре современного Приморского написано «Можайский». В энциклопедиях и справочных изданиях указывается фамилия «Можиевский» (по паспорту)). Иван Елисеевич (16.12.1911, с. Грязнуха ныне Мелекесского района Ульяновской области — 25.09.1982, г. Магнитогорск), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (звание присвоено 10 апреля 1945), гвардии старший лейтенант. Родился в семье крестьянина. Русский. Окончил 6 классов. Работал в Московской области. В Красной армии в 1933–1935 и с 1941. На фронте с августа 1941. Командир роты 10‑го гвардейского стрелкового полка (6‑я гвардейская стрелковая дивизия, 1‑й Украинский фронт), И. Е. Можиевский в составе передового отряда полка, 26.01.1945 форсировал Одер в районе деревни Тарксдорф (5 км южнее г. Сьцинава, Польша). Отбил 7 контратак противника и закрепился на плацдарме, чем обеспечил переправу остальных подразделений полка. С 1946 г. в запасе. Жил и работал в г. Магнитогорск Челябинской области 802 (Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2. М., 1988. С. 102).

Рассказ о жителе Грязнухи (Приморского), ветеране КПСС Степане Филипповиче Дёмине, 1908 г. р.

«…Более полувека прошло с той памятной ночи, когда Степана, пришедшего поздно для короткого отдыха и только начинавшего забываться сном, разбудила жена: «Гляди, гляди — зарево‑то какое!». Это горел амбар с хлебом, подожжённый так и не найденным злоумышленником.

Часть хлеба тогда удалось спасти. Да и то, обгоревший, он пошёл в основном на фураж.

…Голод, смертоносным ураганом пронёсшийся по Поволжью, унёс в двадцать первом из жизни родителей Степана. Тринадцатилетний мальчишка остался старшим над двумя братишками и сестрёнкой. Молодая ещё, но уже окрепшая к тому времени Советская власть не дала пропасть: Степана и брата с сестрой отправили в детский дом во Владимир…

Три года спустя вернулся в Грязнуху, забрав с собой своих младших. Братишку отдал в подпаски, сам пошёл в ученики в сапожники, выучился, стал подшивать сапоги, валенки… А вскоре из Владимира приехал их воспитатель Наум Яковлевич. Воронина потянуло к сельской жизни, вот и решил он держаться поближе к ставшим уже почти родными своим воспитанникам.

Так и жили вместе, хозяйством кое‑каким обзавелись. А потом, было это уже в двадцать девятом, Степан вместе с Дмитрием Лисовым решили организовать товарищество по совместной обработке земли. Девять хозяйств тогда объединились. Лето, осень трудились вместе, а тут и колхоз организовался. Точнее, два. Потому что кулаки и их прихлебатели, теснимые понемногу Советской властью, тоже свой колхоз образовали. Были в нём только зажиточные, безлошадных да голодных в него не брали. Но и такое длилось недолго. Уже весной тридцатого слились они в один колхоз «Красный Восток», первым председателем которого стал Н. Я. Воронин.

…Членом партии коммунистов Степан Филиппович Дёмин стал в армии. Служил он в шестой Краснознамённой имени Будённого Чингарской кавалерийской дивизии, в тридцать четвёртом вернулся в родной колхоз. В вскоре, уже в тридцать пятом году, стал инструктором Николо-Черемшанского районного комитета партии.

С головой, что называется, погрузился Дёмин в партийную работу. И не знал, что судьба готовит ещё один жестокий удар. Уже давно прекратил существование в Грязнухе, как и повсеместно, кулацкий колхоз, прижала Советская власть явных врагов своих… Но скрытые, во много раз более опасные враги делали своё дело. А объявлялись врагами самые преданные делу революции и социализма партийные и советские работники.

В сентябре тридцать седьмого исключили из партии двоих секретарей, а с ними и других честных работников райкома. Попал в их число и Степан Филиппович Дёмин. Это было чудовищно несправедливо, и в этом состоянии безысходности просвет виделся только в одном — в работе. И Дёмин трудился в колхозе, на быках задерживал на поле снег. А уже в марте его восстановили…

А Степан Филиппович после восстановления в рядах партии был направлен на работу директором Белоярской конторы Заготзерно. Здесь он и трудился до войны…

Уже 23 июня сорок первого года Дёмин был в той части, куда предписано было явиться. Политруком роты он участвовал в комплектовании батальона связи, с ним вскоре прибыл на фронт, а с 1942 года командовал в этом же батальоне ротой. Сначала воевал на Северо-Западном, затем на 1‑м Белорусском фронте. С ним и дошёл до Берлина, где на стене рейхстага победной весной сорок пятого собственноручно вывел: «Дёмин»…

Вновь принял контору Заготзерно, после заполнения водохранилища вернулся в родное село, болел, ушёл на отдых… Но долго отдыхать не пришлось. Сначала сельчане избрали Дёмина председателем Совета, а чуть позже — председателем колхоза.

И снова пришлось, как говорится, попотеть коммунисту Дёмину, чтобы колхоз имени Куйбышева вышел в число передовых. Досталось новому председателю от предшественника хозяйство без копейки денег. И без фуража. Первым шагом нового руководителя был шаг к людям, к труженикам колхоза. Шаг… с протянутой рукой. Степан Филиппович ходил по дворам и просил взаймы денег. И занял восемьсот рублей, на которые был куплен корм для общественного скота.

Выходили тогда животных, новый скот развели. И колхоз подняли. За это и получил Степан Филиппович трудовой орден» 803 (Яковлев В. За строкой анкеты // Знамя труда. 1987. № 115 от 22.09. С. 3).

P.S. 6 февраля 1952 г. Николо-Черемшанский районный исполком принял решение «О плане переселения населенных пунктов Николо-Черемшнанского района из зоны затопления, в связи со строительством Куйбышевской ГЭС», в котором отмечалось: «Село Грязнуха (колхоз имени Кагановича), посёлок Боровка (бригада колхоза имени Кагановича) — решить вопрос о их переселении в облисполкоме в присутствии представителя Куйбышевского Гидростроя, так как земли колхоза имени Кагановича отрезаются водой от села Грязнухи» 804.

Вообще по истории переселения Грязнухи из зоны затопления Куйбышевской ГЭС источников почти не осталось (впрочем, как и по многим другим периодам истории). По архивным документам удалось установить, что село было полностью перенесено на новое место, немного восточнее прежнего места 805. Кроме того, часть жителей Грязнухи (и деревни Куликовка) переехала в Степную Васильевку. В связи с увеличением численности населения последней в январе 1955 г. было решено к имеющимся пятиклассным комнатам добавить здание школы из Грязнухи.

6 памятных дат и уникальных фактов истории села

1) начало XVIII в. — вероятное время образования Грязнухи;

2) село, видимо, с самого начала было помещичьим, его известные и последние владельцы — дворяне Обрезковы;

3) в этническом плане основу жителей Грязнухи составляли русские;

4) главной архитектурной и духовной достопримечательностью поселения с 1883 (1884) г. являлась деревянная Михайло-Архангельская церковь; закрыта предположительно в 1931; разобрана в 1954–1955 гг.;

5) в начале XX в. в Грязнухе работали церковно-приходская школа, 5 ветряных мельниц, заведующий военно-конным участком и заведующий имением крестьянского поземельного банка;

6) в 1953–1954 гг. жители села эвакуировались из зоны затопления на новую площадку недалеко от прежнего местоположения, а в 1960 г. название «Грязнуха» было заменено на «Приморское».

Материал из книги Бурдин Е.А. Книга «Замечательные поселения Ульяновского левобережья: страницы истории и культурного наследия»

Оглавление

Введение 5

Глава 1. Замечательные поселения Старомайнского района 7

1.2. Село Волжское (Старая Грязнуха) 15

1.3. Посёлок городского типа Старая Майна (Богоявленское) 22

1.4. Село Головкино (Вознесенское) 37

Глава 2. Замечательные поселения Чердаклинского района 59

2.2. Село Архангельское (Репьёвка) 63

2.3. Село Сосновка (Троицкое) 82

2.4. Часовня, Канава и Королёвка (заволжские слободы Симбирска-Ульяновска) 89

2.6. Село Крестово-Городище (Рождественское) 111

2.7. Село Кайбелы (Ильинское) 130

2.8. Село Тургенево (Богоявленское) 141

Глава 3. Замечательные поселения Мелекесского района 189

3.4. Село Никольское-на-Черемшане 202

3.5. Село Кротково-Городище (Архангельское) 226

3.7. Село Приморское (Грязнуха) 259

3.8. Село Чувашский Сускан 266

Заключение 278

Библиографический список 282

Список сокращений 295

Словарь 297

«Народным я в сердцах останусь. Памяти Виктора Сафронова (1932-2025)»

События, 12.2.2026В Краеведческом музее расскажут об истории формирования археологической коллекции

События, 12.2.2026Жорес Трофимов. Воспоминания. «Почему у меня такое странное имя – Жорес?»

Воспоминания, 15.8.1924