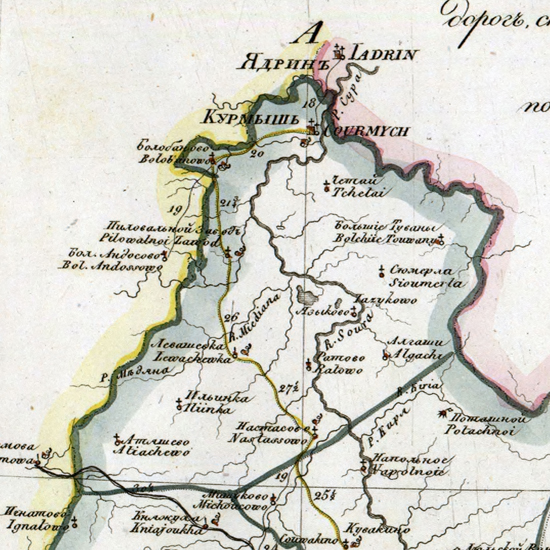

События 1905-1907 годов, известные в историографии как первая русская революция, не обошли стороной и Симбирскую губернию. В фондах Ульяновского областного архива хранится множество судебных дел того периода, связанных с аграрными беспорядками в разных уездах. Один из таких эксцессов случился в ноябре-декабре 1905 года на хуторе Васильевском Беклемишевской волости Курмышского уезда Симбирской губернии.

«Бунт»

На хуторе Васильевском, что лежал в версте от деревни Васильевка и примерно в трёх от Елизаветинки, размещалась экономия Елизаветы Александровны Гончаровой - жены действительного тайного советника, члена Государственного Совета, сенатора. Сама же Е.А. Гончарова постоянно проживала в Петербурге, по Литейной части, на Сергеевской улице в доме №47. А хозяйство в имении вёл управляющий – крестьянин села Васильевка Михаил Васильевич Степанов. Ему и пришлось принять на себя удар революционной стихии, которую её участники называли «забастовкой».

Днём 24 ноября на хутор явились около шестидесяти крестьян из Елизаветинки и заявили Степанову, что отныне экономия должна принадлежать им. А раз так, то отсюда надо немедленно выгнать всех «посторонних» рабочих и служащих, заменив их своими, местными работниками. Управляющий спорить не стал, а тихонько сел на лошадь и помчался в село Болховское, где в это время по делам службы находился уездный полицейский исправник.

А в экономии меж тем страсти накалялись: на молотильне «бастующие» потребовали от работавшего там машиниста молотильного агрегата Александра Назарова немедленно прекратить работу, взять у управляющего расчёт и катиться на все четыре стороны. Иначе – убьют. Для убедительности один из крестьян – Николай Веселов – даже замахнулся на него стальным прутком. Однако машинист не испугался и стопорить машину не стал. Тогда Веселов «заглушил» её сам, сунув в колёса свою железку.

Тем временем другие забастовщики – Иван Мурзаев, Никита Куклин, Филипп Макшаев, Федор Генералов и Василий Большеносов – прогнали из молотильни остальных рабочих и оказавшегося там экономического ключника Василия Наумова, потребовав от него немедленно покинуть хутор, потому что наступила их «крестьянская воля, и они теперь все заберут себе, а господ перевешают».

Меж тем на хутор пришла еще одна толпа – крестьяне из Васильевки. Поэтому, когда управляющий Степанов вернулся в экономию, «бастующих» было уже около двух сотен. Они окружили его и, не церемонясь в выражениях, принялись выдвигать требования: во-первых, немедленно рассчитать всех «посторонних» работников, заменив их местными – из Васильевки и Елизаветиной. Во-вторых, установить «оклады»: постоянным рабочим – по 30 руб. в зиму, поденщикам – мужчинам по 50 копеек, женщинам – по 30 в день. Требования сопровождались бранью, а Веселов замахивался на Степанова палкой, однако так и не ударил. При этом некоторые всё ещё грозились убить ключника, и управляющий сумел спрятать его от греха подальше.

Постепенно страсти поостыли, эмоции улеглись, и толпа начала было расходиться, когда на хутор пожаловал исправник. С криками «Долой полицию!», «К черту полицию!» его тут же окружили. Из вновь взбурлившей крестьянской массы Павел Куликов призвал сельчан «сделать забастовку», а Федор Горбунов кричал, что земля должна перейти к крестьянам, а хозяев и управляющих – выгнать вон!

Однако полицейского этот напор не смутил. Более того, он сумел уговорами не только успокоить толпу, но и добился от её вожаков обещания не устраивать беспорядков. Хутор исправник покинул лишь после того, как страсти окончательно улеглись.

Видимо, желая закрепить успех, Степанов предложил «забастовщикам» водки. Но с условием: пить её они разойдутся по своим деревням. Однако эту часть соглашения выполнили лишь васильевские. Елизаветинские же, не желая тратить драгоценное время на переходы, устроили пьянку прямо на «экономическом» гумне.

До кондиции дошли быстро. А дойдя, вспомнили, кто теперь здесь хозяин, и принялись грабить. Алексей Пьянзин, например, нагрузил сани овсяными снопами и увёз их к себе в амбар, несмотря на протесты хуторского старосты. Бывшие тут же Ефим Поляков, Андрей Годяйкин и Николай Девяткины обиделись на то, что господские прихвостни мешают их товарищу вершить социальную справедливость, обругали матерно старосту и двух сторожей, а потом погнались за ними, грозя повесить. Но не догнали.

Между тем Иван Корчагин, Гаврил Горбунов и Андрей Годяйкин под шумок сломали замки на амбаре и кладовой, разбили окно в кузнице, растащив обнаруженное там имущество. А их односельчане Спиридон Бондарев и Петр Носов «экспроприировали» контору, где сорвали со стены и унесли… шкаф.

Всю ночь и весь следующий день «бунтари» по одному, по два тянулись в контору экономии, выпрашивая у Степанова денег и водки. Однако больше не буянили.

26 ноября экономия снова заработала. Места разбежавшихся и попрятавшихся «сторонних» работников заняли местные – васильевские и елизаветинские, выбранные обществом по жребию. Руководили этой артелью Иван Корчагин, Павел Куликов и Илларион Сухов.

Чтобы как-то успокоить новые кадры и узаконить их труд, Степанов предложил отправить владелице имения телеграмму с просьбой уважить ходатайство крестьян, официально утвердив статус-кво. Ответа ждали, спокойно работая и не «бастуя». Он пришёл 10 декабря. Просьба крестьян в нём была названа непонятной, а потому и не удовлетворённой. Это стало поводом для новых волнений.

Васильевский староста Василий Салтаганов, а с ним Трофим Либуров, Степан Варастов и Иван Пискунов пришли на хутор, где потребовали от назначенных туда работников прекратить все работы. Затем староста пригрозил управляющему устроить новую забастовку: заставить его протопить господский дом, куда он, Салтаганов, соберёт всех сельских баб с детьми, и пускай Степанов их кормит, да ещё и деньги им платит. А его спутники. меж тем, грозили конюху Василию Корчагину избиением за то, что тот до сих пор не покинул хутор. При этом Либуров замахнулся на «чужака» дубиной, но другие крестьяне ударить не позволили. Этим первое декабрьское выступление ограничилось. Однако спокойствие было недолгим.

Уже 14 числа на хутор стали доходить тревожные слухи: якобы васильевские готовят новую бучу. Поэтому, когда утром 18 числа Степанов услышал доносившийся из деревни набат, он решил больше не искушать судьбу и почёл за лучшее скрыться, приказав кучерам Василию Корчагину и Петру Носову запрягать повозку. Последний вместо этого вскочил верхом на лошадь и помчался в село с вестью о том, что управляющий собирается бежать. Однако перехватить его не успели – Корчагин увёз таки Степанова в соседнюю Марьевку, где тот и отсиделся до 20 декабря. До того времени, когда хутор взяли под охрану казаки.

«Бунт» угас. Но был ли он бессмысленным? И уж тем более беспощадным? Конечно, нет. Хотя бы потому, что за месяц «забастовок» не только не пролилось ни капли крови ни с той, ни с другой стороны, но даже синяка никто на этом не «заработал». Да и требования крестьян были в общем-то разумными: обеспечить зимним заработком в первую очередь своих. Ни забирать у помещиков землю, ни вешать кого бы то ни было они, очевидно, тоже не собирались. Иначе, почему не отняли и не повесили?

И все же относительно мирное течение «бунта» не уберегло их от ответственности. Во всяком случае, не всех.

Следствие

Если исходить из классических представлений о людоедской сущности русского самодержавия и стоявшего во главе него Николая Палкина (он же Николай Кровавый), участь гончаровских бунтарей ждала ужасная: в лучшем случае – каторга, в худшем – пресловутый «столыпинский галстук». Однако на самом деле всё обстояло куда как менее жестоко.

Первоначально к следствию были привлечены 169 человек, то есть практически все, кто приходил на хутор «бастовать». Однако постепенно число подозреваемых сокращалось. В конечном итоге от уголовной ответственности «за отсутствием состава преступления» были освобождены 140 из них. Таким образом, на скамью подсудимых попали лишь 29 наиболее активных участников беспорядков. При этом только 14 человек находились под стражей. Остальных до суда передали под надзор полиции. Это означало, что, свободно проживая в своих сёлах, они не могли покинуть пределы волости, поскольку для этого требовался паспорт, а полиция поднадзорным его не выдавала.

Из 29 подозреваемых виновными себя признали лишь трое: Алексей Пьянзин, Спиридон Бондарев и Петр Пискунов. Первый признался в краже снопов, второй – шкафа из конторы, третий – трёх гусей. Все остальные, что называется, пошли в глухой отказ. Одни утверждали, что на хуторе в те дни вообще не были, другие твердили, будто их пригласил и угостил водкой сам управляющий Степанов, третьи бубнили, что ничего не помнят, поскольку были пьяными.

Однако при наличии огромного количества свидетелей утаить что-либо было проблематично. Именно показания многочисленных очевидцев и легли в основу обвинения. Благодаря им в ходе следствия удалось установить, что Ефим Девяткин был в числе главных крикунов в толпе, пришедших на хутор, что Константин Годяйкин и Семен Плешивцев «наряжали» крестьян на забастовку и прочее.

Суд

Днём окончания следствия можно считать 15 апреля 1906 года – именно в это время в Симбирске был составлен обвинительный акт. А заседание Симбирского Окружного суда по этому делу началось 31 мая в 9 часов 48 минут в городе Курмыше. Председательствовал на процессе В.И. Бармалеев, членами суда были Н.Ф. Соколов и П.И. Лебедев. Обвинение поддерживал товарищ прокурора Д.В. Волконский. Подсудимых защищали частные поверенные Ф.П. Пылаев и М.И. Лялин. В процессе участвовали сословные представители: кандидат Курмышского уездного дворянства А.П. Шипилов, временно исполняющий дела Курмышского городского старосты И.П. Ларионов и волостной старшина И.Г. Ковалёв.

Институт сословных представителей был введён в России в 1864 году «для участия в суждении дел о государственных преступлениях», ввиду того, что преступления этой категории, «прикрываясь ложной наружностью мнимого желания общественного блага, нередко не только не возбуждают, подобно другим преступлениям, отвращения в отдельных членах общества, но, наоборот, встречают сочувствие, а между тем они, как направленные против всего государства или верховной власти, гораздо важнее и опаснее всех других преступлений». Предполагалось, что высокое общественное положение судей «служило бы ручательством в строгом, но справедливом проследовании ими всякого злоумышления против верховной власти и установленного образа правления». Проще говоря, «сознательные» сословные представители должны были заменить «несознательных» присяжных при рассмотрении дел, о преступлениях против власти и порядка управления. Сословные представители наравне с постоянными членами суда участвовали как в решении вопросов о виновности подсудимых, так и в определении меры наказания.

Казалось бы, при таком раскладе ничего хорошего подсудимым не светило. Однако не будем торопиться.

Допросив 34 свидетеля и выслушав стороны, суд вынес приговор.

Приговор

Его огласили 1 июня 1906 года. Из 29 подсудимых 12 человек… оправдали. Еще пятеро, включая старосту Васильевки Салтаганова, признали виновными в совершении насильственных действий в отношении работников экономии и хищении имущества помещицы. При этом было отдельно отмечено, что хотя Салтаганов лично на хутор не приходил и в беспорядках не участвовал, но именно он явился подстрекателем к бунту, а крестьяне поддались его уговорам.

Оставшиеся 12 забастовщиков суд счёл виновными в участии «в публичном скопище» и в совершении этим «скопищем» насильственных действий, но не будучи «руководителями и подговорщиками».

Признав крестьян виновными, суд отмечал, что «… в виду совершения подсудимыми преступления по их крайнему невежеству и неразвитости, коими воспользовались другия для вовлечения их в это преступление», и поэтому счел возможным смягчить наказание на две степени. В результате «забастовщики» были приговорены к лишению «всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ» и заключению в арестантское отделение на полтора года каждый. А те, кто не был зачинщиком – на 8 месяцев.

Что же касается возмещения материального ущерба в сумме 2155 руб. 30 коп., который заявил поверенный Е.А. Гончаровой управляющий Степанов, то в удовлетворении его суд отказал, согласившись с доводами защитника Лялина, что указанная сумма ничем не подтверждена.

Приговор был обжалован в Правительствующем Сенате, однако оснований для отмены вердикта там не нашли.

Вот так царские сатрапы расправились с восставшим народом.

Владимир МИРОНОВ

По материалам Ульяновского областного архива

Источник фото - https://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/simb_karta-kurmyshskiy_uezd.html

Новогодняя программа-2025-2026 в Ульяновске: Соборная площадь, парки, театры

События, 23.12.2025Трагическая судьба Льва Мейльмана, подарившего Ульяновску здание на площади Горького

Герои, 9.10.1949Ульяновск прощается с журналистом и летописцем Борисом Тельновым

События, 13.12.2025В Ульяновске состоялась премьера фильма «Удивительные клады Волги»

События, 27.11.2025