Продолжение книги В.К. Воробьева «Страницы истории Майнского района Ульяновской области». 2011 г.

Есть такая занимательная наука - топонимия, изучающая происхождение названий бесчисленного множества географических объектов: поселений и водных источников различного типа, улиц и площадей, дорог и оврагов, холмов и гор, лесов и полей и т.д. Знакомство с ними расширяет наш кругозор, помогает лучше ориентироваться в окружающем мире, дополняет представление о далеком прошлом Отечества. В них - наша история и память.

Начало исследования топонимии Ульяновской области положили известные филологи В.А. Никонов и В.Ф. Барашков, авторы специальных учебников и справочников. Они дают нам понять, почему тот или иной объект назван так, а не иначе, о ком и о чём рассказывает, от языка какого народа произошёл.

Своя топонимия есть у Майнского района. Знать её полезно каждому из нас. Только вот далеко не все понимают происхождение многих местных названий, одни по причине лености, другие - по неимению доступной информации. Попытаемся восполнить этот пробел на основании книг известного краеведа П.Л. Мартынова «Селения Симбирского уезда» (Симбирск, 1903) и профессора В.Ф. Барашкова «По следам географических названий Ульяновской области» (Ульяновск, 1994), а так же на основании малоизвестных архивных документов, несколько прояснить данный вопрос.

В Майнском районе сейчас насчитывается 64 села, посёлка и деревни, возникших в разное время.

Происхождение названий одних из них понятно любому школьнику, о других до сих пор спорят специалисты, о третьих совершенно ничего не известно.

Большое количество населённых пунктов района названо по фамилиям основавших их помещиков или служилых людей, например, Аксаково и Сущёвка, Александровка и Анкудиновка, Анненково и Репьёвка (их две), Воецкое и Матюнино, Игнатовка и Загоскино, Карамзинка и Городецкое, Жеребятниково и Путиловка, Ляховка и Бычковка, Чуфарово и Сухаревка, а также исчезнувшие селения Андреевка и Григоровка (их было две), Дубёнки и Еделево, Козловка и Ленивцево, Скрипино и другие. Все они возникли во второй половине 17 века, во время массового заселения Симбирского края. И если о дворянах Аксаковых и Карамзиных мы что-то знаем, то об остальных помещиках, которые присвоили новым селениям свою фамилию, а в некоторых случаях и имя (например, Екатериновка, Сергиевка, Ольгино), мало что конкретного могут сказать как старожилы, так и краеведы (а ведь где-то в архивах наверняка храняться документы о них, которые нам пока не известны).

Абрамовку и Выры, Командак и Карцёвку, Кадыковку и Копышовку, Березовку и Сосновку, Поповку и Безводовку заселили солдаты «выборного (отборного московского - В.В.) генерала Аггея Шепелёва полка» - участники разгрома разинских войск под Симбирском, которые как «сверхштатные», увечные, больные и выслужившие свой срок службы были отчислены и остались в Симбирском уезде (они, кстати, основали ещё целый ряд селений в Сенгилеевском, Тереньгульском, Ульяновском и Цильнинском районах). Так, Карцевку назвали по фамилии солдат Панкратия и Василия Карцевых, Выры - по фамилии братьев С.К. и И.К. Вырыпаевых.

Некоторые поселения были названы по имени рек (Майна, Березовка, Сосновка, Тагайка, Маклаушка) и озера (Белолебяжье озеро), по месту прежнего жительства первопоселенцев (Карлинское, Уржумское), по характерным признакам окружающей местности (Подлесное, Родниковые Пруды, поселки Безводный и Безлесный, Безводовка, Зеленя, Вязовка - от вязовых рощ, Тамбы - от мордовских слов «томбака» или «томбако», что означает «омут», «топкий, болотистый»). Два наших села, Полбино и Гимово, носят фамилии выдающихся земляков.

Опалихой назвали село за то, что она была почему-то выбрана «местом ссылки перед другими поместьями и опалы» крепостных крестьян здешних помещиков Дмитриевых (во второй половине 19 века в ней проживало «много разных пришельцев и опальных»). И хотя село называлось ещё Ружевщиной и Покровским (по церковному престолу), первое его название было основным и сохранилось до наших дней, называясь Апалихой.

Интересно происхождение географических названий национальных сел района. Так, Маклауши (река и село), по мнению В.Ф. Барашкова, происходит, по-видимому, от чувашского слова «макла» («моховой») с уменьшительным суффиксом «ушка», возникшем на русской основе. Впрочем, по словам старожилов, поселившиеся здесь рядом с чувашами татары называли село и реку по своему («манлы тавуш» - «веселые голоса») - по красивым лесным местам и пению птиц.

Не трудно понять происхождение названий таких поселений, как Малое Жеребятниково, Новые Маклауши, Малый Сиуч, Новая Калда. Они были основаны переселенцами из соседних сёл, сохранив за собой название прежнего населённого пункта с уточняющим добавлением. Понятно также, что село Крюковка, образовавшееся в 1829 - 1830 годах при переселении нескольких сот крестьян из села Карлинское, стало называться от «пустоши Крюковской».

Отдельные селения для отличия от других, схожих по названию, получили дополнительное, уточняющее наименование: Анненково Лесное, Степное Матюнино, Репьёвка-Космынка, Репьёвка-Сачковка (Колхозная), Новоанненково, Новочуфаровский, Новотроицкое и др. А вот какой конкретный смысл заложен в название селений Сиуч (Сивучи) и Скорлятка, Искра, Труд и Дружба - сказать трудно.

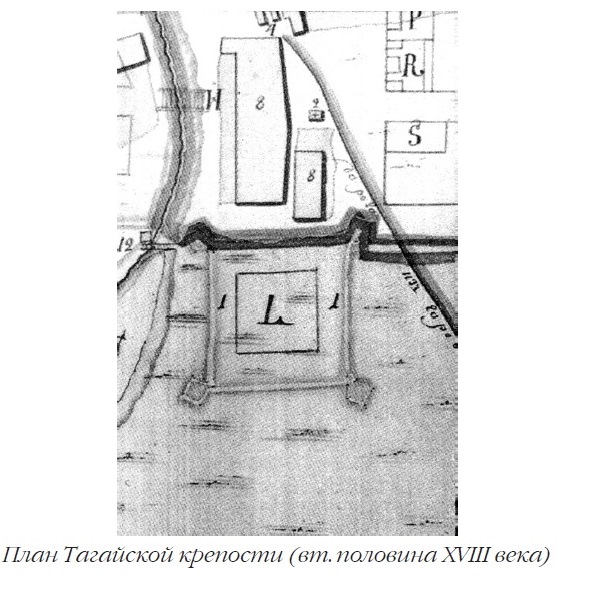

Наибольшие споры вызывает происхождение названий «Тагай» и «Майна» (оба населённых пункта расположены на одноимённых реках). Слово «Тагай» происходит от тюркского имени «Тагай» (нарицательный «тугай» - пойменный лес) («Словарь географических названий Ульяновской области». Ответственный редактор Н.В. Лобина. Ульяновск, 2004, стр. 142). По сведениям энциклопедического словаря - справочника «Мордовия» (редактор П.Д. Грязнов. Ульяновск, 2002, стр. 403), ордынский князь Тагай (Тайга, Тангай) в 1361 году перешёл с дружиной Волгу и разбил мордву в районе г. Мохши, объявил себя ханом и восстановил южно-мордовское государство, которое включало в себя и часть земель Симбирского края. В 1365 году он совершил поход на Рязань, сжёг её и «ушёл с малым числом своих».

Наш земляк Н.М. Карамзин в 5-м томе «Истории государства Российского» в связи с этим задается риторическим вопросом: «Не от сего ли Мурзы город Тагай получил имя?». Он имел в виду именно «наш» Тагай (других, схожих по названию, городов при жизни историка не было).

П.Л. Мартынов в книге «Тагай, упразднённый город Симбирского уезда» (Симбирск, 1898, стр. 3-4) отмечает, что Тагайский городок «получил название от имени одного из ханов ордынских - Тагая Бездежского, который в 1361 году… завоевал часть мордовской земли». Есть ещё одна версия: Тагай мог получить имя от Тагая Казанского (Табая), который в 1630 году с посольской миссией побывал в Москве с предложением о вхождении Казанского ханства в состав Русского государства. Однако, Н.М. Карамзин высказывает предположение не о нём, а о Тагае Бездежском.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Тагай мог быть назван по реке Тагай или получить «в наследство» название от древнего мордовского поселения, находившегося поблизости от него.

Есть несколько версий и в отношении происхождения названия «Майна». В.Ф. Барашков не исключает связь названия со словом «майнаж» («медвежий») из кайбальского языка и со словом «майн» (кочевье, жилище, селение) из иранского языка, допускает трансформацию (в 12 - 14 веках) названия «Байнах», которое встречается у арабского писателя 10-го века ибн Фадлана. Краевед Н.А. Кузминский считает, что болгарское название реки «Байнах» (с ударением на первом слоге) превратилось позднее в «Майну».

Ясно одно: станция, а затем и посёлок при ней названы по имени реки Майна, начинающейся западнее посёлка. Этот топоним встречается в документах ещё 17 века. Так, в 1681 году было дано «синбиренину» В.Н. Ананьину «в Симбирском уезде, из порозших земель на речке Майна и на речке Барыше, пашни 30 четвертей в поле», в дополнение к его прежнему поместью (позднее на этой земле возникло село Чуфарово). Из документов также следует, что в конце 17 века на месте нынешнего села Анненково Лесное находилось имение дворянина И.С. Анненкова под названием «деревня Майна», состоявшая из 19 дворов. Это видно из Указа патриарха от 19 февраля 1689 года, разрешавшего данному помещику с матерью Маланьей построить в их «поместной деревне Майна» однопрестольную деревянную церковь (она была построена в 1698 году и с этого времени деревня, ставшая селом, по-видимому, получила название Анненково).

Ещё факт: в 1678 году на месте нынешнего села Большое Жеребятниково у «синбиренина» А.Е. Жеребятникова была «деревня Майна» в 4 двора (11 жителей). Эта деревня также впоследствии сменила название на фамилию первоначального помещика, как и Анненково.

12 августа 1735 года дворянин С.И. Неклюдов просил Синодальный Казённый Приказ дать разрешение на строительство новой церкви в его вотчине, деревне Криуши, поскольку ближайшая церковь находилась в 10 верстах, в селе Чуфарово, и поэтому после «разлития в вешнее время речки Криуши и речки Майны многие умирают без покояния святых тайн».

С.Т. Аксаков в своей «Семейной хронике» пишет: «… Троицкое (ныне - село Аксаково - В.В.) некогда сидело на прекрасной речке Майне, вытекавшей версты за три от селения из-под Моховых озёр… От уменьшения, вероятно, Моховых озёр речка Майна поникла вверху и уже выходит из земли несколько вёрст ниже селения…».

Какие выводы следуют из приведённых фактов? Во-первых, «прекрасная речка Майна» существовала давным-давно, по крайней мере, с 17 века, когда на ней возникли две деревни с её именем. И, во-вторых, первоначально её исток находился «версты за три» от села Аксакова, в районе Моховых озёр (северо-западнее села), со временем она поникла (исчезла, ушла под землю), её прежнее русло получило название «Сухой Майны», а затем речка вновь вышла на поверхность земли «несколько вёрст ниже» с. Аксакова, то есть на западной окраине р.п.Майна, где она ныне и берёт своё начало. Кстати, деревня Майна А.Е. Жеребятникова в 1678 году стояла на реке Сухой Майне, а в 1851 году на ней же была основана деревня Сергиевка (Сергиевский приют). Вот такая история у реки Майна, давшей начало двум одноименным сёлам, райцентру и станции.

В Ульяновской области есть ещё две Майны (обе - посёлки городского типа и обе - в левобережье Волги): Старая Майна - районный центр (возникла около 1670 года как городок на Закамской засечной линии) и Новая Майна - в Мелекесском районе на реке Авраль (основана в 18 веке выходцами из Старой). По мнению краеведов Н.А. Кузминского и Ю.Н. Мордвинова, первая из них стала называться Старой «после того, как на карте Симбирской губернии появилась железнодорожная станция Майна Майнского района», причём, заволжская Майна была поименована также по реке Майна (левого притока Волги), что от тюркского слова «Майна» означает «низкое место». На наш взгляд, в происхождении названий этих двух рек, расположенных в разных районах области, есть прямая связь и «наша» Майна также означает «низкое место».

Есть Майна (и тоже - посёлок городского типа, райцентр) на реке Енисей в Хакассии - база строительства печально известной в наши дни Саяно-Шушенской ГЭС. И, наконец, в Южной и Средней Азии обитает майна - полезная птица семейства скворцовых длиной около 25 сантиметров, поедающая саранчу.

Имеют своё происхождение названия других рек Майнского района: Сельдь (Сельга) (длина - 69 км) поименована тюркскими словами «сель» и «ага» (грязный поток, полученный от тёмного цвета глины на её дне), река Гуща (62 км) названа от вязкого, илистого дна, а реки Березовка и Сосновка получили название от преимущественного вида окрестных лесов.

Не будем выяснять происхождение названий других географических объектов района (ручьёв, родников, гор, полей, оврагов и т.д.). Их очень много, а происхождение их названий местным жителям в основном известно, наверное, от старожилов.

Из книги «Страницы истории Майнского района Ульяновской области» (В.К. Воробьев)

Рецензент – В.А. Перфилов, заместитель директора ОГУК «Ленинский мемориал», кандидат исторических наук, Заслуженный работник культуры Российской Федерации

В авторской редакции

Научно-популярное издание.

Ульяновск. Издательство Государственная корпорация СМИ «Медиа 73». 2011

«Моя семья хранит память…»: вышла вторая часть книги, посвященной Гостомельскому десанту!

Герои, 6.2.2026Жорес Трофимов. Воспоминания. «Почему у меня такое странное имя – Жорес?»

Воспоминания, 15.8.192431 декабря 1978 года в Ульяновске из-за морозов произошла крупная коммунальная авария

Воспоминания, 31.12.1979