Смешанные чувства испытываешь, когда, колеся по бескрайним российским просторам, видишь то тут, то там посреди привычных глазу селений мелькнувшую на взгорке полуразрушенную старинную церковь или, того реже, руины бывшей барской усадьбы. И как чудо воспринимается, если в старых стенах теплится новая жизнь, пусть далёкая от уклада дворянских гнёзд, современная, но всё-таки жизнь. Тут же закрадывается сожаление, что мало их осталось, этих островков былой России.

У каждой уцелевшей до наших дней дворянской усадьбы своё прошлое и своя судьба. Усадьба в селе Кезьмино Сурского района Ульяновской области, построенная одним из её владельцев во второй половине XIX века, в которой в наши дни размещаются сельская школа и небольшой школьный музей, тому подтверждение.

Село Кезьмино лежит в стороне от большой дороги в холмистой местности, в старых документах называемой Яклинскими высотами, по которым войско Ивана Грозного в 1552 году шло покорять Казанское царство. Сто лет спустя здесь, на левом берегу реки Красная Якла (Красная Сосна, приток Барыша), братья Матвей и Василий Елисеевичи Кезьмины (Козьмины) получили землю и поселили на ней своих крестьян, вывезенных из Курмышского уезда. С 1685 года поселение с фамильным названием Кезьмино всё чаще стало упоминаться в документах XVII века. В 1693 году братья выстроили в имении деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, и у села появилось второе название – Покровское. В 1745 году род Кезьминых прервался, и в дальнейшем вотчина «перводатчиков» стала переходить из рук в руки.

Во времена генерального межевания (1796 г.) кезьминским имением владел Иван Степанович Кротков.

За ним в селе числилось около семисот душ крепостных крестьян и более четырёх тысяч десятин земли. Выйдя в отставку в чине поручика, Иван Степанович поселился в кезьминской усадьбе. Незадолго до войны с Наполеоном он три года прослужил симбирским уездным предводителем дворянства, с начала войны пошёл в ополчение, а после её окончания в 1815 году вернулся в своё дворянское гнездо. Зимой семья Ивана Степановича жила в Симбирске, где бурлила светская и общественная жизнь. Балы и званые вечера, времяпрепровождение в Дворянском клубе и выезды на охоту чередовались с полезной деятельностью.

По примеру столичных городов симбирские дворяне осенью 1819 года основали масонскую ложу «Ключ к Добродетели», возглавлял которую князь Михаил Петрович Баратаев, а его помощником, Наместным Мастером ложи, был избран Иван Степанович Кротков. По словам краеведа Е.К. Беспаловой, симбирские масоны впервые в России озаботились воспитанием себе достойной смены, учредив при ложе Комитет воспитания, в котором Кротков был казначеем. Как член ложи он ежегодно переводил в Комитет обязательные 1400 рублей на воспитание детей неимущих дворян Симбирской губернии и 400 рублей на каждого дворянина-сироту, отправленного учиться в Казанскую гимназию, а в дополнение по собственной воле давал по 500 рублей в год на всякие иные «богоугодные деяния».

Не забывал Кротков и о своём кезьминском имении. В 1827 году он устроил в селе суконную фабрику, одну из крупнейших в губернии. Ещё раньше на собственные средства вместо сгоревшей в 1801 году старой деревянной церкви выстроил новую каменную редкой архитектуры «церковь под колоколы». При ней не было отдельной колокольни, но на куполе храма, «с четырёх сторон окружённого четырёхугольными фронтонами с двухколонными портиками», присутствовала небольшая звонница.

Поскольку Кротков имел ещё несколько владений в Московской, Новгородской и других губерниях, Кезьмино в 1830 году он подарил в приданое своей дочери Варваре Ивановне, когда она вышла замуж за Николая Илларионовича Философова. Новая хозяйка внесла свою лепту в украшение кезьминского храма. В 1832 году она пригласила искусных московских живописцев для росписи главного алтаря в древнем византийском стиле, с особенным тщанием выписавших образ Святителя и Чудотворца Николая, почитаемого среди окрестных жителей. Позднее при этой церкви был устроен дополнительный алтарь в честь Великомученицы Варвары – небесной покровительницы Варвары Ивановны.

Около сорока лет Философовы владели кезьминской усадьбой, бывая в ней наездами, так как муж Варвары Ивановны, генерал-лейтенант Николай Илларионович Философов (1804–1854), находился на государственной службе, состоял в свите Николая I и был одним из его любимцев.

Как пишет С.Л. Сытин: «...14 декабря 1825 года он был в строю войск, собранных на Дворцовой и Исаакиевской площадях противу мятежников, за что был удостоен признательности». С этого времени его карьера пошла вверх. В Пажеском корпусе, который он возглавлял последние годы жизни, учились трое его сыновей – Николай, Алексей и Илларион, поступившие затем, как и их отец, на государственную службу.

Овдовевшая в 1854 году Варвара Ивановна в конце жизни перебралась в Кезьмино. После окончания Пажеского корпуса и непродолжительной службы в начале 1860-х годов в имении вместе с ней проживали и её сыновья. Это было нелёгкое время для дворян, лишившихся после крестьянской реформы части своей земли, дешёвой рабочей силы, вынужденных по-новому выстраивать свои отношения с бывшими крепостными. Сыновья помогали матери приводить в порядок семейные дела.

Старший из сыновей, Николай Николаевич Философов (1839–?), в 1863 году вышел в отставку, женившись на карсунской дворянке Софье Алексеевне Ивановой, дочери полковника Алексея Петровича Иванова, жил то в Кезьмине, то в имении жены в селе Берёзовка Карсунского уезда. Здесь в Кезьмине на свет появилисьтрое их детей: Николай (р.1867), Варвара (р. 1865) и Ольга (р.1868). Средний из братьев Философовых, Алексей Николаевич (1844–?), оставив армию, служил в Симбирском земстве посредником при межевании земель. Младший Илларион (1848–?), неразлучно присутствовал рядом с братьями.

В сентябре 1871 года братья лишились матери. Спустя год после её смерти они продали кезьминское имение вместе с суконной фабрикой буинскому купцу I гильдии Василию Петровичу Крылову. Сами же разъехались кто куда. Илларион Николаевич вернулся на службу и в 1875 году переехал в Витебск. В 1876 году Николай Николаевич поступил на службу в качестве домашнего секретаря к королеве-консорту Греции Ольге Константиновне (внучке Николая I, жене Георга I) и уехал с семьёй в Афины.

Перед тем как всем вместе покинуть родные края, где прошла значительная часть их жизни, Философовы сделали доброе дело – в 1874 году на свои средства выстроили отдельное здание для сельской школы, открытой в Кезьмине земством в 1868 году.

В это время в их бывшей усадьбе поселился новый хозяин. Многие симбирские старики ещё помнили Василия Петровича Крылова безродным «казачком» в имении у одного из местных помещиков. Удачная женитьба на Матрёне, дочери обеспеченной крестьянской вдовы Акулины из Тереньги, вкупе с природной сметливостью и расчётливостью помогли Крылову выбиться в люди.

Благодаря Манифесту 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян от крепостной зависимости Крылов получил свободу. Более того, через короткое время он вдруг разбогател. Поговаривали, что помогли ранее припрятанные тёщины капиталы и не совсем благородное занятие – сбыт фальшивых денег, чем он, как утверждали злые языки, не гнушался заниматься.

Так это было или нет, но вскоре Василий Петрович стал преуспевающим суконным фабрикантом и уважаемым в Симбирской губернии человеком. Престарелую благодетельницу, тёщу Акулину, он отправил на лечение в Ниццу, там она жила до самой смерти в роскоши и богатстве.

Сам же Крылов, поселившись вместе с женой в приобретённом имении, где за ним, кроме суконной фабрики, числилось более трёх тысяч десятин земли, с купеческим размахом приступил к воплощению своей давней мечты – сделаться «барином». Не жалея средств, выстроил внушительных размеров двухэтажный господский дом-дворец с пристроенной к нему водонапорной башней, видом напоминающий средневековые европейские замки. Автор проекта гражданский инженер В.Н. Брюхатов учёл все пожелания заказчика, сочетая разные архитектурные замковые стили XVI–XVII веков, элементы пышного барокко и русского стиля в каменной резьбе. «Величественно и массивно выглядит встречающий посетителя парадный вход с балконом, ограждение которого изготовлено из кузнечного литья причудливой формы».

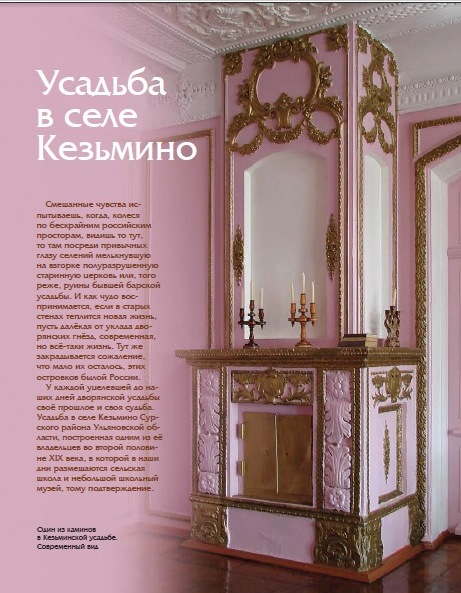

Внешнему виду дома соответствовало его внутреннее убранство: богатая лепнина на потолке с неповторимыми для каждой комнаты сюжетами, камины с кафельной облицовкой и ажурной лепной отделкой, филёнчатые двери с вставками из бука и граба, инкрустированный паркетный пол. Строился дом десять лет и, по слухам, обошёлся Крылову более чем в сто тысяч рублей. Вокруг дома был разбит парк с аллеями и прудом.

Вместе с постройкой дома Василий Петрович проявлял особую заботу о сельском каменном храме, стоящим напротив его усадьбы.

В 1878 году он пожертвовал в церковь шесть посеребрённых и один позолоченный подсвечник, четыре лампады, паникадило, три иконы в киотах, крест и Евангелие, три парчовые ризы для причта, истратив на всё 1200 рублей. Два года спустя выделил ещё 1000 рублей «на исправление каменного двухэтажного храма», за что получил благодарность от губернского Епархиального совета. В конце апреля 1883 года в церкви случился пожар. Крылов помог её отремонтировать, а также «устроил вместо опокового, новый асфальтовый пол», были пристроены трапезная и колокольня.

Хотя суконная фабрика Крылова не входила в число крупнейших в губернии, но доходов с неё хватило, чтобы вскоре прикупить вторую суконную фабрику, бывшую графов Гурьевых, находившуюся в селе Никитино, что в десяти верстах от Кезьмина. Но о новом приобретении скоро пришлось пожалеть. У Крылова сразу не заладились отношения с никитинскими крестьянами. Его управляющий часто и незаслуженно наказывал рабочих фабрики штрафами, вследствие чего фабрику несколько раз поджигали, а управляющему грозили убийством.

Нервотрёпка из-за простоев «по технической причине» мельничного и сукновального производства подорвали здоровье уже немолодого предпринимателя. Он начал болеть. Омрачало и отсутствие у них с Матрёной наследников. После смерти любимой жены Крылов женился вторично на тридцатилетней вдове Марии Константиновне, проживавшей до этого в Казани, и почти сразу передал в её руки ведение всех хозяйственных дел. Около 1895 года Крылова не стало. Его с почестями похоронили в ограде Покровской церкви, сверху наследники возвели часовню.

В 1905 году во время объезда владыкой Гурием губернии рядом с часовней им была отслужена лития «об упокоении раба Божия Василия и сродников его». После чего были осмотрены пристроенные по завещанию Крылова, но ещё не освящённые приделы Покровского храма.

Мария Константиновна недолго горевала. Её новым мужем и совладельцем Кезьмина стал тридцатишестилетний казанский дворянин, статский советник Александр Иванович Селецкий. Юрист по образованию, после окончания Казанского университета он работал в своей губернии, а с 1888 года Казанской судебной палатой был переведён в Симбирскую губернию судебным следователем в Ардатовский, затем в Буинский и Симбирский уезды. Познакомились они, вероятнее всего, в суде, когда Мария Константиновна по какой-то не известной нам причине находилась под следствием, но по суду была оправдана.

Обвенчавшись 12 июля 1896 года в Петропавловском соборе в Казани, Александр Иванович и Мария Константиновна с энтузиазмом взялись за дальнейшее обустройство кезьминской усадьбы. Вокруг дома вместо ветхого забора ими была устроена кирпичная ограда. Комфорт привнесли технические новинки: оснащение электричеством дома, всех служебных построек и фабрики, проведение одной из первых в округе телефонной линии на всём протяжении от села Кезьмино и до фабрики в Никитине. В отдельном помещении при усадьбе поклонник Мельпомены Александр Иванович Селецкий первым в Симбирской губернии устроил народный театр, где актёрами были служащие их фабрики и экономической конторы. А при Покровской церкви он организовал из местных крестьян хор певчих. Благодаря специально приглашённому опытному регенту за короткое время хор сделал такие успехи, что ему мог позавидовать любой губернский хор. «Кроме того, хор и внешне обставлен образцово: певчие одеты в нарядные кафтаны и все получают жалованье», – пишет П.Л. Мартынов. Не забыли Селецкие и о школе, построили для неё новое, одно из лучших в Симбирской губернии здание.

В 1897 году Александр Иванович был назначен от суда членом попечительского совета приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского, чем он не преминул воспользоваться. В апреле 1906 года Селецкого избрали в члены Симбирского окружного суда, поэтому в Симбирске чета приобрела дом на углу Покровской улицы и Анненского переулка, где они жили по зимам.

В 1908 году по состоянию здоровья, которое ухудшилось со смертью Марии Константиновны, Александр Иванович вышел в отставку. Располневший, страдающий катаром желудка вдовец какое-то время жил одиноко в имении, потом перебрался в симбирский дом. А имение в Кезьмине и суконную фабрику в 1913 году он продал симбирскому купцу Михаилу Фёдоровичу Степанову, владельцу такой же фабрики в селе Языково.

После революции усадебный дом в Кезьмине отдали под местную школу, что спасло его от разрушения и поддерживает в нём жизнь до сегодняшнего дня.

Татьяна Громова, старший научный сотрудник Ульяновского областного краеведческого

музея им. И.А. Гончарова

«Мономах», №5(95), 2016 г.

От Большой Саратовской до Гончарова. Из истории центральной улицы Симбирска-Ульяновска

Места, 1.1.1941