Виктор Алексеевич Сафронов – художник особого склада. Кажется, ему в равной степени подвластны любые жанры и любые направления в живописи. В раннем творчестве он зарекомендовал себя как художник, близкий к поколению шестидесятников. Произведения Сафронова 1970–1980-х годов стали классикой российского реалистического искусства. Грандиозные многочастные эпопеи «Ценою жизни», «Завещано помнить» занимали центральные позиции на крупнейших выставках, посвящённых Великой Отечественной войне. Картины хранятся в музеях страны, в том числе и в Третьяковской галерее.

В.А. Сафронов – народный художник России, лауреат Государственной премии имени И.Е. Репина, лауреат Международной премии в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова, удостоен множества наград Российской академии художеств, Союза художников России, участник региональных, зональных, всероссийских и международных выставок. Но почивать на лаврах – не его стиль.

В последние десятилетия на его вернисажах нередки картины, где образ, исполненный боли и сострадания, иронии и сарказма, трудных размышлений о судьбах страны и людей, рождается из сопряжения реально истолкованных деталей и знаков, символов, разнопространственных сопряжений и разрывов. Будучи прирождённым живописцем, он органично ощущает себя в стихии беспредметного искусства, насыщенные экспрессией абстракции мастера способны вызвать к жизни яркие незабываемые образы.

В жанровом отношении Сафронов, прежде всего, исторический живописец. Его картины легко узнать на любой, самой масштабной выставке. Их отличает глубоко осознанное стремление к предельной правде и обнажённости в изображении народного бытия и самосознания, к каким бы сложным, порой трагическим страницам в истории отечества мастер не обращался. Даже если художник избирает темы недавних событий, картины, обретая особую остроту и злободневность, становятся значимым и глубоким высказыванием о судьбе страны.

И в то же время излюбленной категорией является пейзаж, переживающий в творчестве Сафронова удивительные метаморфозы. Порой пейзаж насыщается жанровыми мотивами, но чаще всего это картины природы, наполненные глубоко личным чувством непреходящей красоты мира. В пейзажной живописи Сафронов является наследником классического отечественного искусства, однако в последние годы всё заметнее ориентация на традиции европейского и русского импрессионизма. Здесь уместно сказать, что речь в данной статье пойдёт о персональной выставке, посвящённой 85-летию мастера, прошедшей в Ульяновске в феврале 2017 года.

Центральное место на выставке занял многочастный полиптих «Провальное вероломство». Тема Великой Отечественной войны по-прежнему ведущая в живописи В.А. Сафронова.

Война окрасила в драматические тона детство художника, наложила свой отпечаток на всё его творчество. Он писал: «Слово «война» для меня, человека в летах преклонного возраста, не пустой звук, оно имеет остро ощутимый смысл, в котором содержится понятие масштабного зла, огромной трагедии всего человечества».

Полиптих начинала картина «Обстрелянные. (Беженцы)» (2016). Обращает на себя внимание неожиданное и смелое пространственное решение. В левой части картины посреди пустынного луга старуха-беженка пытается заслониться от страшной реальности: берёзовый крест разделил привычное пространство. Мир перевернулся в одно мгновение. Художник резко меняет пространственную ориентацию изображения, заставляя зрителя почти в упор увидеть поверженных на землю людей и летящие над ними самолёты.

Столь же дерзкий композиционный приём применён в картине «Вторжение» (2016), являющейся частью полиптиха. Огромный плакат с чёрно-белым портретом Сталина прорван, сквозь зияющие отверстия проступает чёрный мрак и огни пожарищ. В пространство вторгается группа вооружённых веселящихся гитлеровцев. На соединении различных пластических способов изображения художник добивается необычайно действенного отражения трагедии первых дней войны.

Главное место в композиции полиптиха заняли четыре небольшие по формату картины, расположенные в форме креста. И в этом экспозиционном приёме был заложен глубокий смысл. Уже сами названия картин передают всю тяжесть этих бесконечных четырёх лет войны: «Стоять насмерть», «Поджигатели», «Тыл – фронту», «Сумрак».

И, наконец, мощно и сильно прозвучала тема поражения немецких войск в последней картине цикла «Крах» (2016). В центре композиции взятый крупным планом портрет солдата рейха, израненного, гибнущего от русского холода – огромное пространство на наших глазах поглощает захватчика. Включение в картину изображения странно торжествующего Гитлера, сверкающих пустыми глазницами черепов завоевателей значительно увеличивает временной диапазон произведения, история воинствующего нацизма заявляет о себе уже надписью «Main kampf», а завершиться ей суждено Судом Фемиды. Изображение античной богини с весами и мечом в руках ставит точку в этом историческом повествовании.

Принцип многочастного высказывания Виктор Алексеевич с блеском применил и в мистерии на тему современной истории в цикле «Процесс пошёл» (2014). На одной из картин с названием «Успокойтесь, Борис Николаевич! Процесс пошёл» до боли знакомые лица недавних вершителей судеб страны, приведших к краху СССР. Двух персонажей – Горбачева и Ельцина – разделяет полуобнажённая фигура человека, растерзанного разломом, распятого вниз головой. «Они поставили народ с ног на голову…» – так говорит художник. Сафронов во всеоружии приёмов метафорического толкования действительности, где каждая деталь полна смысла. Используя вполне достоверные, узнаваемые образы главных героев, красноречивые детали, художник рвёт реальное пространство изломанным чёрно-красным провалом, по одну сторону которого остаётся уходящая во мглу кремлёвская стена, ограждённая танками. По другую сторону разлома – Ново-Огарёво, путь к которому сквозь разорванный пурпур знамени, разрушенные символы прежнего мира: распавшиеся серп и молот, раздавленный герб Страны Советов и отныне всё венчающий рубль. На первом плане скорбная статуя Ленина, низложенная с пьедестала.

Боль за разрушенную страну, за потерю памяти в погоне за призрачной свободой прозвучит в других частях полиптиха «Прорыв к свободе» (2012), «Звезда» (2016). В последней работе художник пишет забытые символы военных лет: весы, краюху чёрного хлеба, кусок, поделённый на скудные пайки, и ноты «Вставай, страна огромная». Над всем царит звезда, затянутая колючей проволокой.

Тема сталинских лагерей чрезвычайна важна для художника. Новое решение Сафронов предлагает в картине «Умер Сталин» (2013). Гроб с телом вождя вознесён в верхний регистр композиции. А внизу за лагерной чертой потрясающий по глубине образ полуослепшего, измождённого, но сохранившего достоинство и силу духа заключённого. В этой работе художник, используя концептуально значимые композиционные приёмы, остаётся верен великим традициям психологического портрета.

Есть на выставке и такие произведения, которые не спешат раскрыть свои тайны. Одно очевидно: художник взыскательно и напряжённо с кистью в руках размышляет над реалиями сегодняшнего дня. Странные персонажи предстают перёд зрителем в картине «Балагуры» (2016). В повязках на головах с нарисованными глазами и раскрытыми ртами они изображены на фоне каких-то текстов, где с трудом усматриваются отдельные слова. Это не театр абсурда, это наша действительность, это наши информаторы и эксперты, утверждает художник. Лишь один человек с открытыми глазами, полными недоумения и непонимания, среди говорящих слепых истуканов.

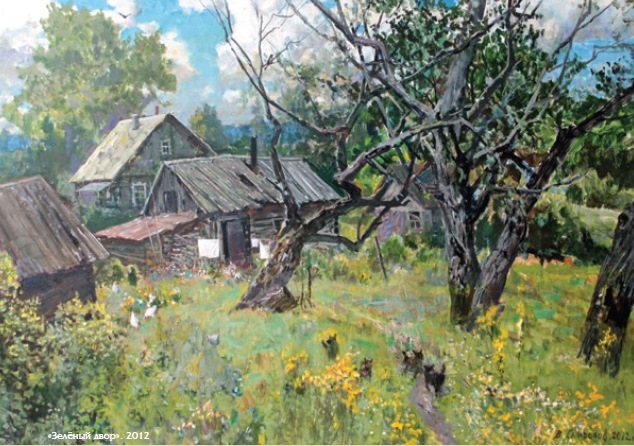

Кажется, в мире, где утрачено доверие к звучащему и печатному слову, трудно найти источник истины и вдохновения. Для Сафронова как для подлинного художника таким источником всегда была природа и люди, живущие в гармонии с окружающей средой. Деревенская тема давно вошла в творчество художника, как и пейзаж, которому на выставке отдана большая часть экспозиции. Многие пейзажи выполнены в 2012–2016 годах. Пейзажи Сафронова всегда отличала глубокая любовь к тем немудрёным красотам среднерусской глубинки, которые издавна пишет художник в селе Риновке Теренгульского района. Зрителю открывается пространство, тесно слитое с пределами деревенского дома, двора. Лес, поле, речка – это тоже близкое, обжитое обиталище человека. Художник не пишет далей, устремлённых в бесконечность. Горизонт замыкает недалёкая роща. Вековые деревья вплотную приближаются к избам и дворовым постройкам («Ели», «Крайний дом»), являясь необходимой и дорогой сердцу частью деревенской жизни.

В каждом пейзаже главенствующую роль играет небо, определяющее состояние, в которое погружён уголок земли, изображённый художником. Колористический строй картины находится в зависимости от местоположения солнца на небесном своде или отсутствия оного («Вечер», «Лодки», «Меркнущий свет», «Неясный день», «Рассвет»). Виктор Алексеевич свободно и непринуждённо обращается к традициям европейского искусства рубежа XIX-XX веков, опираясь в то же время на достижения выдающихся представителей московской школы живописи.

Чтобы увидеть поразительные изменения в манере и приёмах письма художника, достаточно сравнить работу «Ташла. Бани» (1980) с пейзажными произведениями последних лет. В названном пейзаже главенствует плотная, тонально сложная живопись: на первом плане зелёный луг с включением тёплых оттенков. За банями и рекой холм, окутанный свежей прохладой: серебристо-голубые тона пронизывают живописную ткань.

Иной почерк, иной взгляд на мир в произведениях 2012–2016 годов, широко представленных на выставке. Стремительность, натиск, умение несколькими штрихами передать взволновавший образ («Облака», 2013). На смену достаточно детальной проработке формы пришло широкое обобщение в изображении листвы, травы, воды, неба. В работе «Двор в деревне» (2013) исключительно конструктивный, но свободный, решительный рисунок в изображении деревьев с узловатыми сучьями ветвей, старых досок покосившегося забора. Лёгкий, насыщенный краской мазок едва поспевает за взглядом художника.

Проявившаяся в живописи Сафронова мощная стихийная свобода живописи вместе с тем строго рассчитана и управляема автором.

В картине «Ели» (2016) основа, не тронутая краской, легко вплетается в живописный строй пейзажа, привнося особую свежесть и свет в деревенский дворик, граничащий с лесом и заповедными елями. Цветовой диапазон, используемый художником, огромен. В работе «Зелёный двор» (2012), тёмные деревья на фоне неба и разнотравья читаются графически чётко, но впечатляет богатство оттенков в изображении стволов и ветвей: от ярких всплесков синего до угольно-чёрного. Зоркость видения цвета, формы достигает невероятной раскрепощённости. Достаточно точно взятого длинного мазка, чтобы передать форму, фактуру и цвет потемневших брёвен старой постройки («Неясный день», 2016). Широкие и свободно проложенные пятна розоватого замеса создают впечатление лёгкой сквозной листвы берёз, погрузивших кроны в беспокойное пространство изменчивых летящих облаков.

Многие достижения Сафронова вобрал в себя пейзаж «Вечер» (2016) с заходящим солнцем. Первый план наполнен лёгким дыханием вечера. В поднимающейся от земли туманной дымке поблёскивают колёса телеги, быстрыми штрихами прописаны травы. Загорается ярким багровым цветом небесный свод с сияющим жёлто-оранжевым диском завершающего дневной путь светила. Его отблески на облаках, на поверхности воды. Потемневшая в вечернем сумраке копна сена вспыхивает последними красноватыми бликами. Со светом солнца смешиваются отблески костра на берегу реки. Сложная по колориту картина пленяет своим совершенством и красотой избранного мотива. И, как всегда, с огромной любовью и пониманием написаны лошади, безошибочно точные по пластике, органично вписанные в ландшафт.

Однако художник с такой же силой и убедительностью способен передать в пейзаже трагическое начало. Центральное место в посвящённом теме Великой Отечественной войны триптихе «Земля, где много скорби» (2016) занимает именно пейзаж. Увиденное с высоты огромное пространство изрытой воронками израненной земли. Брошенные пушки, разбитые танки. На горизонте огни пожарищ. В самой верхней точке пространства белеет храм с устремлённой в небо колокольней. В небесах словно продолжается бой. Вобравшие в себя гибельный мрак тучи сражаются с белыми клубящимися облаками. Так и в пейзаже заявляет о себе важнейшая в творчестве художника тема народного подвига в Великой войне.

Виктор Алексеевич Сафронов истинно народный художник. Он всегда чувствует себя частицей большого русского мира, с юных лет осознаёт обязанность и необходимость отразить в своём искусстве важнейшие вехи истории отечества. С болью и тревогой отзывается художник на сложнейшие проблемы современного общества. Ему бесконечно дороги русские деревни с полуразрушенными храмами, одинокими стариками, он внимательно всматривается в полную противоречий жизнь городских жителей. Неизменны основные темы творчества, но всё более совершенной, изощрённой, изысканной становится живопись художника, аккумулирующая и развивающая великие достижения европейского и русского искусства ХХ и XXI веков.

Луиза Баюра, заместитель директора по научной работе Ульяновского областного художественного музея, кандидат искусствоведения

«Мономах», №3(99), 2017 г.

«Народным я в сердцах останусь. Памяти Виктора Сафронова (1932-2025)»

События, 12.2.2026В Краеведческом музее расскажут об истории формирования археологической коллекции

События, 12.2.2026Жорес Трофимов. Воспоминания. «Почему у меня такое странное имя – Жорес?»

Воспоминания, 15.8.1924