На месте развязки «Заволжье – Речной порт – Центр» с 1692 года стояла Петропавловская церковь. Подробнее о ней рассказал в своей книге "Храмы Симбирска" краевед Владислав Ястребов. Ниже приводим текст автора.

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЙ

- Петро-Павловская церковь,

- Церковь во имя свв. первоверховных апостолов Петра и Павла,

- Церковь Петра и Павла,

- Церковь свв. Петра и Павла.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первоначально, видимо, церковь была построена около 1692 г. (1) Поэтому строительство в 1722–1729 гг. каменной однопрестольной церкви во имя св. Петра и Павла, вероятно, было вторым по времени. По преданиям, церковь была выстроена в Подгорье на месте предполагаемой остановки императора Петра I (1672–1725) в 1722 г.во время его путешествия по Волге в Астрахань (2) и может служить «памятником избавления Государя Петра Великаго от потопленияна реке Волге» (3).

«Говорят, когда Император плыл по Волге к Симбирску, поднялась сильная буря, от которой нужно было высадиться на берег; Император остановился в Симбирске. Неизвестно, был ли Государь на горе. Но предание за достоверное свидетельствует, что он был в подгорье. Здесь, по свидетельству предания, была раскинута для Императора палатка. На месте этой палатки в скором времени была выстроена церковь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в память избавления царского судна от потопления и в ознаменование посещения города Императором» (4).

Впрочем, исследователь симбирской старины Капитон Иванович Невоструев (1816–1872)утверждал, что Пётр I (1672–1725)«…миновал Симбирск» (5). При этом также надо иметь в виду, что предполагаемое «посещение города» императором Петром I (1672–1725) обязательно бы нашло своё отражение в соответствующих документах. Но такие пока не обнаружены. А, например, в «Юрнале» 1722 г., который был «писан собственною рукою Петра Великаго», всего лишь имеется запись: «9-го (в субботу 9 [20] июня 1722 г. – В. Я.). На разсвете приехали к Синбирску, где переменя гребцов, пошли в путь…» (6).

В 1743 г. Петропавловская церковь была повреждена сильным оползнем (7).

В 1754 г. на месте старой церкви московским купцом Афанасием Ларионовым (?–?), жившим в Симбирске, была построена также каменная церковь с одним приделом – во имя Св. Апостолов Петра и Павла (праздник – 29 июня). Она была освящена в среду 29 июня [10 июля]1754 г. (8) В том же году рядом с ней (в одной ограде) была возведена однопрестольная тёплая Михаило-Архангельская церковь, «но кем – неизвестно».

В 1854 г. по разрешению преосвященного Феодотия (в миру Феодор Адрианович Озеров, 1797–1858), епископа Симбирского и Сызранского, в трапезной Петропавловской церкви был устроен и освящён тёплый (т. е. отапливаемый) придел во имя Успения Божией Матери. Он былустроен после упразднения в 1826 г. (9) ранее существовавшей в Подгорье приписной к ней (ранее – монастырской) Успенской церкви (10). После этого «все священныя вещи и образа прежнейцеркви перенесены в Петропавловскую» (11). Вновь устроенный придел занимал правую сторону трапезной; длина алтаря составляла 1 саженьи 3 фута (ок. 3 м), а ширина – 1 сажень и 1 фут (ок. 2,4 м). Новый придел в Петропавловской церкви был призван удовлетворять религиозные нужды прихожан в зимнее время.

В 1858 г. была разобрана обветшавшая колокольня церкви. В 1859 г. из её кирпичей, а также кирпичей разобранной Михаило-Архангельскойцеркви была построена новая двухъярусная колокольня, имеющая размеры 3 сажени 4 фута (ок. 7,6 м) на 3 сажени и 1 фут (ок. 6,7 м).

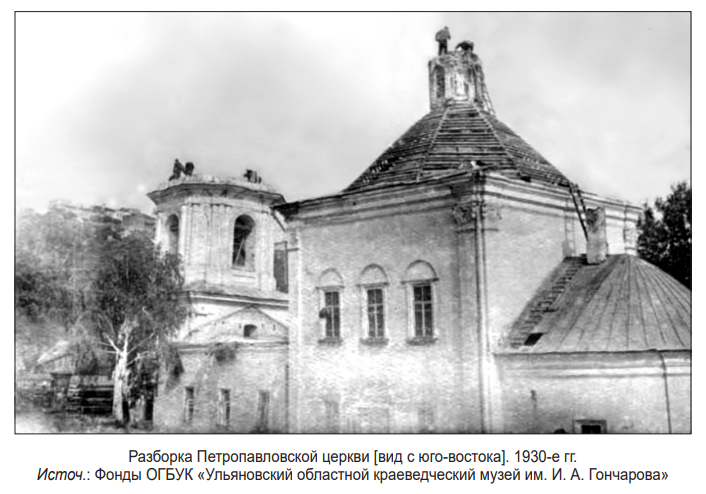

На фото выше читатель может обратить внимание на высокое дерево, растущее непосредственно рядом с северной стеной Петропавловской церкви. Оно тоже стало «героем» преданий. Так, по одной из версий: «В ограде этой церкви высится кедр, посаженный по рассказам старожилов, Императрицею Екатериною, во время посещения ею г. Симбирска, в 1767 году (12)» (13). По другой: «Подтверждают также, что и ель, которая теперь растет подле церкви с ея северной стороны, была посажена самим Императором (14)» (15). От внимательного читателя не ускользнёт тот очевидный факт, что даже по поводу породы дерева (кедр – ель) нет единого мнения.

В 1859 г. крыша храма была покрыта железом (до этого – тёсом), в 1882 г. она была окрашена. В 1860 г. храм снаружи и внутри был оштукатурен, в 1888 г. штукатурка была «поправлена».

В 1889–1893 гг. в Петропавловской церкви был произведён ремонт, в результате которого вся церковь была сделана тёплой.

В конце XVIII – первой половине XIX в. приход Петропавловскойцеркви постепенно увеличивался за счёт упразднения в Подгорье других храмов: в 1780-х гг. ей был передан приход Введенской церкви, в 1826 г. – приход Успенской церкви, в 1852 г. (16) – приход Преображенской церкви.

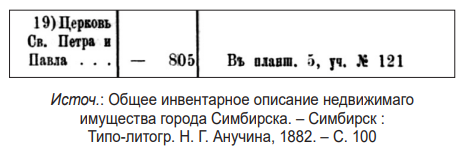

По данным на 1882 г., церковь занимала 805 кв. саж. (ок. 3 665 м²) (17). В 1898 г. при церкви была построена деревянная сторожка, а в 1906 г. на церковном кладбище – деревянные часовня и сторожка. Вокруг располагались деревянные дома причта.

О «внутреннем украшении» Петропавловской церкви, а также о достопримечательностях храма, его иконостасе, ризнице и архиве весьма подробно и исчерпывающе написал известный исследователь симбирской церковной старины Александр Кузьмич Яхонтов (1868–?) (18).

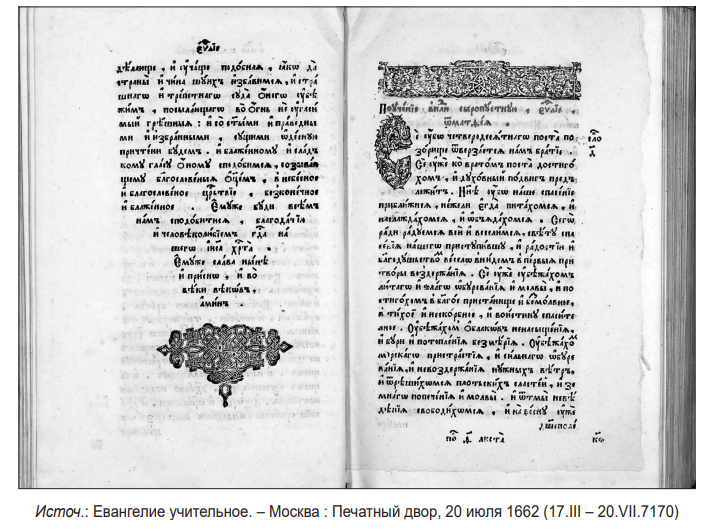

Из древних книг Петропавловской церкви обращали на себя внимание: Евангелие учительное (1662 г.) (19), Толковое евангелие (1749 г.), Чиновник(1743 г.), Евангелие (полулистовое на Александрийской бумаге, 1735 г.) (20), Евангелие (четвертное на Александрийской бумаге, 1735 г.), Евангелие(Киевской печати, 1737 г.) (21), Евангелие (четвертное на Александрийской бумаге, 1754 г.) (22), два Апостола (1751 г.) (23) и Толковая Псалтирь (1796 г.).

В начале XX в. причт Петропавловской церкви состоял из священника (жил в церковном доме) и псаломщика (24).

По данным на начало 1926 г., Петропавловская церковь представляла собой одноэтажное каменное здание объёмом 1 505 м³. Длина церкви без колокольни и алтаря составляла внутри 9 саж. (ок. 19,2 м) (25), «из которых 4 сажени (ок. 8,5 м. – В. Я.) в настоящей церкви до алтаря, 5 сажен (ок. 10,7 м. – В. Я.) в трапезе»1 (26).

29–30 мая [11–12 июня] 1915 г. здание было сильно повреждено грандиозным оползнем Симбирской горы (27).

Так, уже 31 мая 1915 г. газета «Волжские вести» сообщала своим читателям:

«…После Смоленской церкви, разломанной ввиду оползней (28), разрушается уже самими оползнями вторая церковь подгорья – св. Петра и Павла. Позавчера в 9 час. веч.в церкви, после осадки почвы, послышался шум от падающих предметов. В [неразборчиво. – В. Я.] час. вечера появилась первая трещинав здании церкви, между алтарем и амвоном, затем трещины появились уже в нескольких местах, местами достигая около 4 вершков(ок. 17,8 см. – В. Я.) во всей стене сверху до низу. Ночью провалилсясвод церкви.

С ранняго утра из церкви стали выносить иконы, хоругви, церковную утварь и др. священные предметы. Все это было сложено пока в [неразборчиво. – В. Я.] церкви (29), а затем перенесено в собор. К полудню перенесение из церкви предметов было прекращено и церковь была заперта,так как с часу на час ожидалось полное разрушение церкви.

Не вынесенными из церкви остались: престол, плащаница, иконостас и некоторые другие в незначительном количестве предметы.

Колокола не были сняты ввиду высокой опасности разрушения церкви (30)…» (31).

Куда более «апокалиптическую» картину разрушения Петропавловской церкви дала газета «Симбирянин»:

«Теперь единственному уже подгорному православному храмусвв. Петра и Павла оползнем причинены весьма серьезные повреждения, угрожающия самой целости храма .

На правой стороне храма, от входа, образовался разрыв стен между переднею и среднею частями его, почти аршинной (ок. 71 см. – В. Я.) ширины под кровлею и значительными трещинами – у земли. Трещины менее обширныя имеются и в других стенах этого храма, не исключая и фундамента его.

В нескольких местах разорвана и железная его крыша.

Внутренность храма буквально разрушена до основания.

Все храмовые своды обвалились на пол, разлетевшись мелкими кусками, разсыпавшимися по всей церкви. Сквозь провалы потолков ясно видна обрешетка храмовой кровли.

В предъалтарной части храма полы выдвинуты на значительнуювысоту вверх по сравнению с прежним их положением. Это, видимо,вызвало падение церковного иконостаса, который разрушен почтидо основания. Из иконостаса уцелели только немногия иконы, как и во всех других частях храма, остальныя же, разбитыми и исковерканными, погребены под обвалившимися сводами церкви.

Вчера, по распоряжению настоятеля церкви, уцелевшия иконы и части иконостаса из храма вынесены и перенесены в ближайшую приходскую церковь Тихвинской Божией Матери.

Церковный дом, насколько удалось установить наружным его осмотром, больших повреждений не имеет.

Духовенство разрушенного храма, со слезами на глазах говорит о гибели этой старейшей подгорной церкви…

Передают, между прочим, за факт, что живущие рядом с разрушенным храмом прихожанки, дома которых от оползня также не пострадали, слышали, как после полуночи зазвонили сами собой колоколана храме… Может быть, это было в тот момент, когда стены храма, как евангельская завеса, распались на части…» (32).

Разумеется, здание церкви сразу было признано аварийным, службыв нём прекратились и вскоре было принято решение его разобрать:

Повреждения Петропавловскаго храма признаны духовным ведомством, как заявил в заседании городской думы гласный М. С. Проваров, настолько серьезны, что храмовое здание решено разобрать» (33).

В начале августа 1915 г. «Причт подгорной Петропавловской церкви обратился в городскую управу с просьбой разрешить ему построить рядом с поврежденным оползнем зданием храма временный деревянный молитвенный дом.

Как нам передают, в сферах епархиальнаго начальства высказываются опасения, что постройка временнаго молитвеннаго дома рядом с поврежденным и неразобранным зданием церкви может оказаться ненадежной.

Технический же надзор высказывается за допустимость постройкии не находит признаков, которые говорили бы за то, что поврежденное оползнем здание подгорной Петропавловской церкви склонно к дальнейшему разрушению» (34).

Однако же решение с постройкой молитвенного дома неожиданно затянулось. Газета «Симбирянин» информировала своих читателей:

«Прихожане Петропавловской церкви, долго подыскивающие место для сооружения молитвеннаго дома, взамен разрушеннаго оползнем Петропавловскаго храма, остановились за последнее время на одном месте, лежащем вне среды действия оползня.

Это место принадлежит городу и находится на Петропавловском спуске против усадебнаго места, арендуемаго симбирской мещанкой Н. М. Репьевой. Это место представляется, по мнению прихожан Петропавловскаго храма, весьма удобным для постройки временнаго молитвеннаго дома, долженствующаго удовлетворять религиозныя потребности жителей Подгорья.

Прихожане Петропавловскаго спуска подали в городскую управупрошение об отводе означеннаго места под постройку молитвеннаго дома» (35).

Лишь в воскресенье 22 ноября [5 декабря] 1915 г. «начались организац. работы по сооруж. молитвен. дома, вместо разрушенной оползнем 30 мая Петропавловской церкви» (36). Но не стоит заблуждаться, т. к.формулировка «начались организационные работы» означала отнюдьне начало строительства здания, а всего лишь чисто формальные деяния: подготовку и утверждение проекта молитвенного дома, поиск средствна его строительство и т. п.

В конце ноября 1915 г. сообщалось:

«Прихожане симбирской Петропавловской церкви, лишившись возможности удовлетворять свои духовно-религиозныя нужды в разрушенном оползнем Подгорья приходском храме, в настоящее время озабочены постройкою, по примеру прихожан симбирской Смоленской церкви, временнаго деревяннаго молитвеннаго дома. Высокопреосвященнейший Вениамин, архиепископ симбирский, глубоко скорбя о постигшем петропавловцев тяжелом несчастье, архипастырски приветствует это благочестивое решение прихожан, выразив при этом свое искреннее желание, чтобы проектированный молитвенный дом был построен к великому христианскому празднику Св. Пасхи будущаго1916 года (в 1916 г. Пасха праздновалась в воскресенье 10 [23] апреля. – В. Я.), что умалило бы печаль несчастных петропавловских прихожан и усугубило в пресветлый день торжества церкви Христовой, а равно и каждаго верующаго человека, духовную радость воскресшем Жизнодавце (37)!..» (38).

Кроме обычных проблем, уже упомянутых выше, долгое время не было согласовано место будущего строительства:

«После долгих поисков места, наиболее подходящаго для проектируемаго сооружения молитвеннаго дома “подгорновцы” остановилисьна выборе пустопорожняго городского места на Петропавловскомспуске, напротив места, арендуемаго мещ. Макаровой.

Место это находится значительно выше Петропавловской церкви, и, в виду этого, как нам сообщают, некоторые прихожане Петропавловской церкви не удовлетворены выбором места для постройки молитвеннаго дома, говоря, что значительная часть, жителей “подгорцев”, в случае постройки молитвеннаго дома на указанном выше месте, вследствие дальности разстояния, все равно будет лишена возможности удовлетворять свои религиозныя потребности.

Однако, в виду полнаго отсутствия другого подходящаго для сооружения молитвеннаго дома места, причт и прихожане Петропавловскойцеркви обратились в городскую управу с просьбой об отводе под сооружение молитвеннаго дома, указаннаго выше городского пустопорожняго места.

Вопрос об отводе места для молитвеннаго дома, сооружаемаго подгорновцами взамен поврежденнаго майским оползнем Петропавловскаго храма, будет, по всей вероятности, обсуждаться в ближайшем очередном заседании городской думы» (39).

Поэтому сообщение в «Справочной книжке и адрес-календаре Симбирской губернии на 1916 год» о том, что «службы временно совершаются в выстроенном для этой цели молитвенном доме» (40) было явно преждевременным.

Наконец, «Попечительство Петропавлловской церкви обратилось к городскому управлению с ходатайством об отводе места для постройки молитвеннаго дома, взамен разрушеннаго оползнями петропавловскаго храма. Попечительство просит город уступить временнодля постройки молитвеннаго дома городское место. Городская управа не возражает против, а только оговаривает свою уступку следующими условиями не устраивать каменнаго фундамента, освободить городо могущих быть последствий от сооружения молитвеннаго дома, не мешать сооружениям по Петропавловскому спуску. За отводимое место взимается по 1 рублю за квадр. сажень в год» (41).

И вывод: «Думою принимается доклад управы» (42).

Впрочем, уже совсем скоро «Городская управа уведомила причти прихожан Петропавловской церкви, ходатайствовавших перед городскою думою об отводе им городскаго пустопорожняго места под сооружение молитвеннаго дома, – о том, что просимое ими место предоставляется им в аренду с платой в год по одному рублю» (43).

Но… Наступила весна 1916 г. (44), а планируемый молитвенный дом таки не был построен. Мало того, «Прихожане Петропавловскаго районаубеждены, что постройка молитвеннаго дома вряд ли осуществится и в предстоящем строительном сезоне по той причине, что строительный комитет молитвеннаго дома стоит в стороне от подавляющаго большинства прихода и на поддержку этого большинства разсчитывать не может» (45).

Однако уже в начале лета 1916 г. газета «Симбирянин» сообщила посвоему сенсационную новость о… восстановлении Петропавловскогохрама:

«Нам передают, что вопрос о разборке поврежденнаго прошлогодним майским оползнем подгорнаго храма во имя св. апп. Петра и Павла разрешился в отрицательном смысле, и в ближайшем будущем, еще в текущем строительном сезоне, будет преступлено к его возстановлению.

Переднюю, так называемую «настоящую», часть храма предполагается отделить от остальной, сохранившейся части храма каменной стеною. В этой части храма, к Волге, и будут, после ремонта и освящения, совершаться богослужения. Для входа в храм будут открыты боковыя двери.

Работами по возстановлению храма, как передают, будет руководить архитектор г. Малукалов» (46).

А уже к концу лета как прихожане Петропавловской церкви, так и всегорожане узнали:

«Возстановление Петропавловской подгорной церкви, значительно поврежденной прошлогодним майским оползнем симбирской горы, можно считать наполовину уже совершившимся. Главная часть храма уже капитально ремонтирована и отделена от наиболее пострадавшей во время оползня трапезной части храма новой капитальной стеной. Алтарная часть Петропавловскаго храма заново окрашена масляной краской. На днях начинаются работы по разборке наиболее пострадавших от оползня стен трапезной части церкви, которыя вслед за тем будут возведены заново. Колокольня храма в свою очередь подвергается ремонту, который, однако, коснется только частичнаго возстановления внешней и внутренней штукатурки и новой окраскистен, колокольни масляной краской и известкой.

Прихожане Петропавловскаго храма надеются закончить все работы по возстановлению подгорной святыни в течение остающагося срока текущаго строительнаго сезона, до наступления осенней слякоти» (47).

И ещё через три дня:

«В связи с окончанием ремонта главной части разрушенной прошлогодним оползнем подгорной Петропавловской церкви предполагаетсяв недалеком будущем освящение нововозстановленнаго храма. Трапезная, наиболее поврежденная оползнем часть Петропавловской церкви, в настоящее время почти совсем уже закончена разборкой и в скором времени начнутся работы по кладке новых стен. Последния будут почти в два разатоньше и легче старой кладки (48), чем достигается большая их устойчивость и сопротивляемость разрушающей силе могущих опять произойти оползней» (49).

Приблизительно к середине сентября было доложено:

«В настоящее время работы по возстановлению разрушенной прошлогодним майским оползнем подгорной Петропавловской церкви сосредоточены на средней, наиболее пострадавшей от оползня черте. Эта часть Петропавловской церкви старинной массивной кладки (в 5 кирпичей) в настоящее время разобрана, и новыя стены, воздвигаемыя на месте разобранных, предположено класть всего в 2½ кирпича. Этим имеется в виду уменьшить сопротивляемость массовых каменных [неразборчиво. – В. Я]Петропавловской церкви подвижкам почвы под нею, что, главным образом, и послужило причиной значительных повреждений здания церквиво время прошлогодняго оползня» (50).

Учитывая объём проделанных работ, на ближайшее воскресенье 18 сентября [1 октября] 1916 г. было намечено освящение главного престола восстановленной Петропавловской церкви (51).

Наконец, в воскресенье 18 сентября [1 октября] 1916 г. состоялось освящение главного алтаря и главной части возобновлённой после разрушения Петропавловской церкви (52) , которое было совершено преосвященным Назарием (в миру Николай Иванович Андреев, 1865–1940), епископом Алатырским, викарием Симбирской епархии, в сослужении приходского и городского духовенства. Тогда же было сообщено, что «освящение возобновляемой еще средней части Петропавловской церкви должно последовать <…> в предстоящем ноябре месяце» (53).

Но, как и ожидалось, последующий ремонт оставшейся части Петропавловской церкви затянулся. А уже в следующем 1917 г. случился Октябрьский переворот (54) и, как следствие, началась антирелигиозная деятельность большевиков, которая со временем лишь нарастала.

В субботу 12 октября 1929 г. в газете «Пролетарский путь» появилась одна из первых оголтелых антицерковных «ласточек»-публикаций:

«Возбуждено ходатайство перед областью о закрытии Троицкойи Петропавловской церквей, ввиду их крайне ветхого состояния. По разрешении облисполкома, с коллективами верующих этих приходов договора на аренду будут расторгнуты» (55).

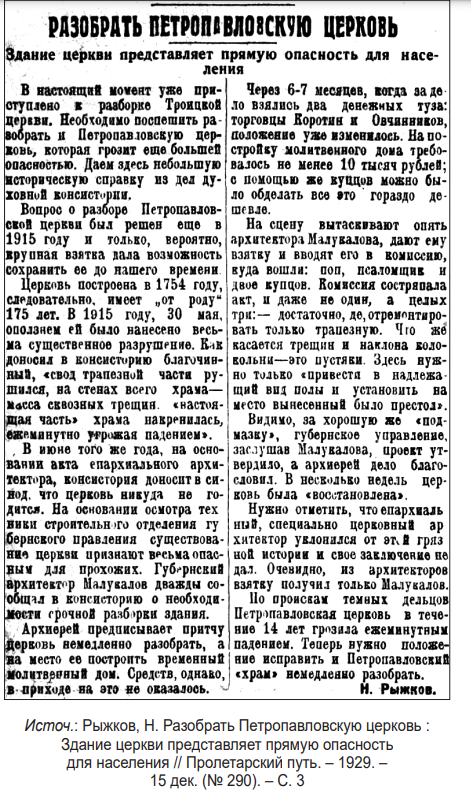

Примерно через месяц, в воскресенье 15 декабря 1929 г., в газете «Пролетарский путь» появилась ещё одна, пожалуй, наиболее резонансная статья на эту тему – «Разобрать Петропавловскую церковь». В ней сообщалось:

«В настоящий момент уже приступлено к разборке Троицкой церкви. Необходимо поспешить разобрать и Петропавловскую церковь, которая грозит еще большей опасностью» (56). Правда, при этом вполне разумная, казалось бы, забота о безопасностижителей Подгорья сопровождалась набором слухов и домыслов, а также очевидно лживыми и потому бездоказательными обвинениями во взяточничестве в адрес «архитектора Малукалова» и бывшего губернского правления.

Тут же была задействована «общественность».

Оказывается, ещё «28 ноября в 11 школе I ступени было собрание родителей,на котором обсуждался вопрос о закрытии церкви подгорья. Подавляющее большинство собравшихся высказалось за закрытие церкви и передачу здания под культурноеучреждение. Принято постановление: ходатайствовать передгорсоветом о передачеее под клуб подгорья» (57).

К 1 апреля 1930 г. Петропавловская церковь была закрыта и находилась в бесхозном состоянии, ожидая сноса (58).

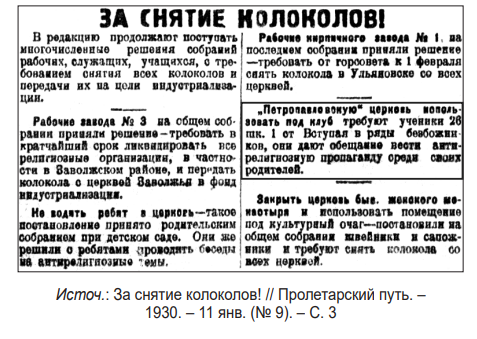

В июне 1930 г. с церковной колокольни были сня ты и изъяты 8 колоколов общим весомок. 121 пуда 26½ фунта (ок. 1 993 кг) (60), самый большой из которых весил 74 пуда 14 фунтов (ок. 1 218 кг) (61). Вес других (от большего к малому): 28 пудов 32 фунта (ок. 471 кг), 9 пудов (ок. 147 кг), 7,5 пуда (ок. 123 кг), 28 фунтов (ок. 11,2 кг), 25 фунтов (ок. 10 кг.), 14 фунтов (ок. 5,6 кг) и 12 фунтов (ок. 4,8 кг).

Здание церкви было разобрано до января 1932 г. силами организации «Средневолснабсбыт» (61).

В оставшемся неподалеку от церкви одноэтажном доме священника длительное время размещался детский сад (62).

В 1987–1989 гг. в нижней части спуска Степана Разина была создана транспортная развязка «Заволжье – Речной порт – Центр», проложенная как раз через остатки фундамента бывшей Петропавловской церкви (63).

Координаты (приблизительно): 54.309571, 48.408735.

ПРИЧТ

Александровский Феодор (?–?, псаломщик),

Алмазов Алексей (?–?, дьячек),Благоразумов Иоанн (?–?, псаломщик),

Богоявленский Иринарх (?–?, диакон на псаломщическойвакансии),

Виноградов Александр (?–?, псаломщик),

Голубинский В. (?–?, псаломщик),

Дубровин Г. И. (?–?, дьякон),

Крылатов Иоанн (?–?, священник),

Милкин Игнатий (?–?, священник),

Орлов Константин (?–?, псаломщик),

Остроумов Иоанн А. (?–1897, священник, настоятель),

Перов Евгений (?–?, псаломщик),

Сергеев Стефан Павлович (?–?, священник, протоиерей),

Сергиевский Павел (?–?, псаломщик),

Смеловский Иван (?–?, псаломщик),

Смирнов Иван (?–?, псаломщик),

Толокнов Илья Михайлович (?–?, псаломщик, диаконна псаломщической вакансии, диакон).

ХРАМОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

29 июня. В приходской церкви во имя Св. Верховных Апостолов Петра и Павла – престольный праздник.

15 августа. В приходской Петро-Павловской церкви в приделе во имя Успения Пресвятой Богородицы – престольный праздник.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Церковь Петра и Павла // Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба : [т. 1–25]. – Санктпетербург : печатано в Военной типографии, 1859–1868. [Т. 20], ч. 2 : Симбирская губерния. ч. 2 / сост. Липинский ; ред. М. Скрябин. – 1868. – С. 384.

2. Петро-Павловская церковь // Мартынов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования : сист. сб. ист. сведений о г. Симбирске. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1898. –С. 137.

3. Петро-Павловская церковь // Яхонтов, А. Церкви города Симбирска : (историко-археологическое описание) : В память 250-летия города. – Вып. :. Церкви подгорныя. – Симбирск : Типолитогр. А. Т. Токарева, 1898. – С. 41–62.

4. Петро-Павловская церковь // Баженов, Н. Статистическое описание соборов, монастырей,приходских и домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года : с прил. геогр. картыСимбир. епархии. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1903. – С. 12.

5. III. Справочник-путеводитель по г. Симбирску : II. Церковный отдел // Справочная книжка иадрес-календарь Симбирской губернии на 1916 год / изд. Симбир. ГСК ; под ред. секр. ком. – Симбирск : Губ. типо-литогр., 1916. – С. CV, 175, 176.

6. Петропавловская церковь // Аржанцев, Б. В. Архитектурная летопись Симбирска (втораяполовина XVII – начало XX вв.) / Б. В. Аржанцев, М. Г. Митропольская. – Ульяновск : Симб. кн.,1994. – С. 85–87.

7. Добренький, С. И. Городская церковно-приходская летопись Петропавловской церквиг. Симбирска // Источниковедение и краеведение в культуре России : сб. к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архив. ин-ту. – Москва : Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. –С. 282–285.

8. Симбирск-Ульяновск : краевед. справ.-путеводитель / сост. В. Н. Ильин. – Ульяновск : Симб.кн., 2001. – С. 61–62.

9. Петропавловская церковь // Аржанцев, Б. В. Архитектурно-исторические образы Симбирска : (Архитектурное эссе). – Ульяновск : Печатный двор, 2003. – С. 60–61.

10. Петропавловская церковь // Аржанцев, Б. В. Архитектурно-исторические образы Симбирска : (монография). – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ульяновск : Печатный двор, 2004. – С. 60–61.

†

11. Яхонтов, А. Историко-археологическое описание церквей гор. Симбирска : II. Петро-Павловская Церковь // СЕВ. – 1897. – № 17 (1 сент.). Отд. неоффиц. – С. 671–678; № 18 (15 сент.).Отд. неоффиц. – С. 717–724; № 20 (15 окт.). Отд. неоффиц. – С. 807–813; № 23 (1 дек.). Отд. неоффиц. – С. 908–914.

12. Соловьев, А. Симбирский Успенский монастырь // СЕВ. – 1909. – № 5 (1 марта). Отд. неоффиц. – С. 151–152.

13. Грандиозный оползень Петропавловской горы // Волжские вести. – 1915. – 31 мая(№ 1784). – С. 2.

14. Повреждение храма // Симбирянин. – 1915. – 31 мая (№ 2339). – С. 3.299

15. Отголоски оползней Петропавловской горы : [в результате оползня колокольня церкви отклонилась от трапезы] // Волжские вести. – 1915. – 2 июня (№ 1785). – С. 3.

16. В подгорье // Симбирянин. – 1915. – 14 авг. (№ 2399). – С. 3.

17. Молитвенный дом // Симбирянин. – 1915. – 20 нояб. (№ 2473). – С. 3.

18. Забота по постройке молитвеннаго дома // Симбирянин. – 1915. – 26 нояб. (№ 2477). – С. 3.

19. К повреждению Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1915. – 27 нояб. (№ 2478). –С. 3.

20. Постройка молитвеннаго дома // Волжские вести. – 1915. – 5 дек. (№ 1934). – С. 3.

21. Разборка Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1915. – 6 дек. (№ 2486). – С. 3.

22. В подгорье // Симбирянин. – 1915. – 11 дек. (№ 2490). – С. 3.

23. Печаль подгорников // Симбирянин. – 1916. – 1 марта (№ 2552). – С. 3.

24. Возстановление Петропавловскаго храма // Симбирянин. – 1916. – 4 июня (№ 2624). – С. 2.

25. К возстановлению Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1916. – 3 авг. (№ 2672). – С. 2.

26. К постройке Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1916. – 21 авг. (№ 2686). – С. 2.

27. К возстановлению Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1916. – 24 авг. (№ 2688). –С. 2.

28. К возстановлению Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1916. – 11 сент. (№ 2701). –С. 2.

29. К возстановлению Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1916. – 17 сент. (№ 2705). –С. 2.

30. Освящение Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1916. – 20 сент. (№ 2707). – С. 3.

31. Архиерейския служения и рукоположения : [освящение храма Петра и Павла] // СЕВ. –1916. – № 19 (окт.). Отд. неоффиц. – С. 371.

32. Ходатайство о закрытии церквей : [возбуждено ходатайство перед областью о закрытииТроицкой и Петропавловской церквей, ввиду их крайне ветхого состояния] // Пролетарский путь. –1929. – 12 окт. (№ 237). – С. 5.

33. Рыжков, Н. Разобрать Петропавловскую церковь : Здание церкви представляет прямуюопасность для населения // Пролетарский путь. – 1929. – 15 дек. (№ 290). – С. 3.

34. Шенин, А. Церковь в подгорье не нужна // Пролетарский путь. – 1929. – 21 дек. (№ 295). –С. 3.

35. За снятие колоколов! // Пролетарский путь. – 1930. – 11 янв. (№ 9). – С. 3.

36. Гауз, Н. В память о чудесном спасении Петра Великого // Ульяновск сегодня. – 2000. –9–15 июня. (№ 28). – С. 14.

37. Кузнеченкова, А. Петро-Павловская церковь // Православный Симбирск. – 2004. – 26 мая.(№ 10). – С. 4.

† †

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

38. Документы о закрытии Петропавловской церкви города Ульяновска (протоколы, описьимущества, списки священнослужителей и верующих, заявления, акты, переписка. 6 июля1922 г. – 25 января 1930 г. // ГАУО. Ф. Р–1050 (Административный отдел исполнительного комитетаУльяновского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. УльяновскУльяновского округа Средневолжской области). Оп. 2. Д. 3. ЛЛ. 1–174.

39. Клировые ведомости Петропавловской церкви города Симбирск. Списки служащих церкви и их семей, церковных старост, вдов и сирот, подведомственных церкви // ГАУО. Ф. Р-3022(Ульяновский епархиальный Совет г. Ульяновск Ульяновской губернии). Оп. 1. Д. 10. ЛЛ. 1–18.Метрическая книга Петропавловской церкви города Симбирск. 1919 г. – 1920 г. // ГАУО. Ф. Р-3022 Петропавловская церковь 300 Храмы Симбирска(Ульяновский епархиальный Совет г. Ульяновск Ульяновской губернии). Оп. 1. Д. 55. ЛЛ. 1–54.

40. Метрическая книга Петропавловской церкви города Симбирска 1919 г. – 1925 г. // ГАУО.Ф. Р-3022 (Ульяновский епархиальный Совет г. Ульяновск Ульяновской губернии). Оп. 1. Д. 56.ЛЛ. 1–18.

41. Метрическая книга Петропавловской церкви города Симбирска за 1920 г. // ГАУО. Ф. Р-3022(Ульяновский епархиальный Совет г. Ульяновск Ульяновской губернии). Оп. 1. Д. 129. ЛЛ. 1–12.

42. Клировые ведомости Петропавловской церкви города Симбирска за 1920 год // ГАУО.Ф. Р-3022 (Ульяновский епархиальный Совет г. Ульяновск Ульяновской губернии). Оп. 1. Д. 140.ЛЛ. 1–10.

43. Метрическая книга Петропавловской церкви города Симбирска за 1921 год // ГАУО.Ф. Р-022 (Ульяновский епархиальный Совет г. Ульяновск Ульяновской губернии). Оп. 1. Д. 207.ЛЛ. 1–35.

44. Метрическая книга Петропавловской церкви города Симбирска за 1922 год // ГАУО.Ф. Р-3022 (Ульяновский епархиальный Совет г. Ульяновск Ульяновской губернии). Оп. 1. Д. 263.ЛЛ. 1–32.

45. Метрическая книга Петропавловской церкви города Симбирска за 1923 г. // ГАУО. Ф. Р-3022(Ульяновский епархиальный Совет г. Ульяновск Ульяновской губернии). Оп. 1. Д. 286. ЛЛ. 1–26.

46. Клировая ведомость Петропавловской церкви города Ульяновска за 1925 год. Послужныесписки священно-церковно-служителей и их семей, церковных старост, сведения о вдовах, сиротах, подведомственных церкви // ГАУО. Ф. Р-3022 (Ульяновский епархиальный Совет г. УльяновскУльяновской губернии). Оп. 1. Д. 315. ЛЛ. 1–4.

47. Личное дело дьякона Петропавловской церкви города Симбирска Г. И. Дубровина. 15 марта 1918 г. – 13 марта 1922 г. // ГАУО. Ф. Р-3022 (Ульяновский епархиальный Совет г. УльяновскУльяновской губернии). Оп. 1. Д. 403. ЛЛ. 1–28.

Сноски:

- см.: 1) «…около 1692 г. построена Петропавловская церковь…» (источ.: Невоструев, К. И. Историческое обозрение Симбирска от первых времен его до возведения на степень губернскаго города / изд. Симб. губ. учен. арх. комис. ; под ред. [и предисл.] чл. комис. А. Соловьева. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1909. – С. 26; 2) «Первоначально построена около 1692 года…» (источ.: Справочная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии на 1916 год / изд. Симбир. ГСК ; под ред. секр. ком. – Симбирск : Губ. типо-литогр., 1916. – С. CV)

- Имеется в виду «поход к Дербенту», занятому русскими войсками 23 августа [3 сентября] 1722 г.

- см.: Яхонтов, А. Церкви города Симбирска : (историко-археологическое описание) : В память 250-летия города. – Вып. 1. Церкви подгорныя. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1898. – С. 42.

- Там же, с. 42–43.

- см.: Невоструев, К. И. Историческое обозрение Симбирска от первых времен его до возведения на степень губернскаго города / изд. Симб. губ. учен. арх. комис. ; под ред. [и предисл.] чл. комис. А. Соловьева. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1909. – С. 32.

- см.: Походный журнал… … 1722 года : [с прил.]. – 1855. – С. 41

- «К тому ж и весьма частые родники из оной истекают, от чего в 743 году (имеется в виду 1743 г. – В. Я.) столь много с своего места тронулась, что две каменныя церкви повредило, обывательское же поселение, состоящее под сей горой, коего весьма не мало некоторыя переломало, а протчия совсем переиночило…» (источ.: Зерцалов, А. Н. Краткий историко-географический очерк Симбирска, Сызрани и Кашпира во второй половине XVIII века. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1896. – С. 7). Можно уверенно предположить, что под «двумя каменными церквями» имеются в виду Смоленская (→) и Петропавловская церкви. Смоленская церковь (→) в 1751 г., ещё после нескольких оползней и просадок почвы на Симбирской (или Волжской) горе, была перенесена выше, на Смоленский спуск (ныне склон (спуск) без названия с садовыми участками от ул. Рылеева к р. Волге).

- Тем не менее Александр Иосифович (Осипович) Липинский (1830–1882) в своей исчерпывающей работе утверждал, что «Церковь Петра и Павла основана в 1757 году» (источ.: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба : [т. 1–25]. – Санктпетербург : печатано в Военной типографии, 1859–1868. [Т. 20], ч. 2 : Симбирская губерния. ч. 2 / сост. Липинский ; ред. М. Скрябин. – 1868. – С. 384). 3

- «…в 1826 году, по указу Казанской духовной консистории от 28 января за № 4115-м, по малолюдству и бедности прихожан Успенской церкви, штат ея и совсем был закрыт». Источ.: Успенская церковь : 1. История прежней Успенской церкви // Яхонтов, А. К. Церкви города Симбирска : (ист.-археол. описание) : В память 250-летия города. – Симбирск : Типо-лит. А. Т. Токарева, 1898. – Вып. 2 : Церкви на горе. – С. 137.

- На месте бывшей Успенской церкви (→ Успенская церковь [1]), на правой стороне Успенского спуска, после 1866 г. была построена и ещё долго находилась небольшая каменная часовня.

- см.: Успенская церковь // Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба : [т. 1–25]. – Санктпетербург : печатано в Военной типографии, 1859–1868. [Т. 20], ч. 2 : Симбирская губерния. ч. 2 / сост. Липинский ; ред. М. Скрябин. – 1868. – С. 384.

- Императрица Екатерина II (1729–1796) побывала в г. Симбирске 5–8 [16–19] июня 1767 г. во время путешествия по р. Волге, длившегося со 2 [13] мая по 5 [16] июня 1767 г. и в истории оставшегося под названием «Волжский вояж». См.: Письма и записки императрицы Екатерины Второй к графу Никите Ивановичу Панину. – Москва : Унив. тип., 1863. – С. 28–30.

- см.: Мартынов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования : сист. сб. ист. сведений о г. Симбирске. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1898. – С. 137.

- Имеется в виду император Всероссийский (с 22 октября [2 ноября] 1721 г.) Пётр I (1672–1725).

- см.: Яхонтов, А. Церкви города Симбирска : (историко-археологическое описание) : В память 250-летия города. – Вып. 1 : Церкви подгорныя. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1898. – С. 4.

- В качестве дат упразднения и разборки церкви также встречаются и 1840 г., и 1847 г., и 1849 г., соответственно (см.: III. Справочник-путеводитель по г. Симбирску : II. Церковный отдел // Справочная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии на 1916 год / изд. Симбир. ГСК ; под ред. секр. ком. – Симбирск : Губ. типо-лит., 1916. – С. CV, CVIII)

- см.: Общее инвентарное описание недвижимаго имущества города Симбирска. – Симбирск : Типо-литогр. Н. Г. Анучина, 1882. – С. 100.

- см.: Яхонтов, А. Церкви города Симбирска : (историко-археологическое описание) : В память 250-летия города. – Вып. 1 : Церкви подгорныя. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1898. – С. 50–52, 57–62.

- см.: Евангелие учительное. – Москва : Печатный двор, 20 июля 1662 (17.III – 20.VII.7170).

- см.: Евангелие. – Москва : Синодальная тип., 1735.

- см.: Евангелие. – Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1737. – 257 л.

- см.: Евангелие. – Москва Синодальная тип., май 1754.

- см.: Апостол. – Москва : Синодальная тип., март 1751. – 275 л.

- см.: Баженов, Н. Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года : с прил. геогр. карты Симбир. епархии. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1903. – С. 12.

- см.: Сборник сведений о молитвенных зданиях г. Ульяновска и губернии (занимаемая площадь, число зданий и др.). 21 января – февраль 1926 г. // ГАУО. Ф. Р-633 (Административный отдел исполнительного комитета Ульяновского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Ульяновск Ульяновской губернии). Оп. 1. Д. 122. Л. 35.

- см.: Яхонтов, А. Церкви города Симбирска : (историко-археологическое описание) : В память 250-летия города. – Вып. 1 : Церкви подгорныя. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1898. – С. 47.

- «Грандиозный оползень Симб. горы, разрушивший значит. часть Петропавловск. спуска, подъездн. к пристаням железн. дор. ветви и повредивший Петропавл. храм, эстокаду ж.-д. моста через Волгу и много домов и надв. построек». Источ.: Справочная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии на 1916 год / изд. Симбир. ГСК ; под ред. секр. ком. – Симбирск : Губ. типо-литогр., 1916. – С. 175.

- Смоленская церковь (→) сильно пострадала от оползня в 1913 г. 2

- Видимо, в ближайшую Тихвинскую церковь (→).

- см.: Отголоски оползней Петропавловской горы : [в результате оползня колокольня церкви отклонилась от трапезы] // Волжские вести. – 1915. – 2 июня (№ 1785). – С. 3.

- см.: Грандиозный оползень Петропавловской горы // Волжские вести. – 1915. – 31 мая (№ 1784). – С. 2.

- см.: Повреждение храма // Симбирянин. – 1915. – 31 мая (№ 2339). – С. 3.

- см.: Разборка Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1915. – 6 дек. (№ 2486). – С. 3.

- см.: В подгорье // Симбирянин. – 1915. – 14 авг. (№ 2399). – С. 3.

- см.: Молитвенный дом // Симбирянин. – 1915. – 20 нояб. (№ 2473). – С. 3.

- см.: Справочная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии на 1916 год / изд. Симбир. ГСК ; под ред. секр. ком. – Симбирск : Губ. типо-литогр., 1916. – С. 176.

- Жизнодавец (церк., устар., поэт.) – тот, кто дарует (даёт) всем жизнь, Бог.

- см.: Забота по постройке молитвеннаго дома // Симбирянин. – 1915. – 26 нояб. (№ 2477). – С. 3.

- см.: К повреждению Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1915. – 27 нояб. (№ 2478). – С. 3.

- см.: Справочная книжка и адрес-календарь Симбирской губернии на 1916 год / изд. Симбир. ГСК ; под ред. секр. ком. – Симбирск : Губ. типо-литогр., 1916. – С. CV.

- см.: Постройка молитвеннаго дома // Волжские вести. – 1915. – 5 дек. (№ 1934). – С. 3.

- Там же.

- см.: В подгорье // Симбирянин. – 1915. – 11 дек. (№ 2490). – С. 3.

- По данным на 1916 г., приход этой церкви составлял 2 396 чел. Источ.: Дело о сборе сведений о количестве родившихся и умерших жителей г. Симбирска. Январь 1913 г. – сентябрь 1916 г. // ГАУО. Ф. 137 (Симбирская городская управа г. Симбирск). Оп. 1. Д. 281. ЛЛ. 30–43.

- см.: Печаль подгорников // Симбирянин. – 1916. – 1 марта (№ 2552). – С. 3.

- см.: Возстановление Петропавловскаго храма // Симбирянин. – 1916. – 4 июня (№ 2624). – С. 2.

- см.: К постройке Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1916. – 21 авг. (№ 2686). – С. 2.

- У Петропавловской церкви «толщина стен [была] около двух аршин (ок. 142 см. – В. Я.)» (источ.: Яхонтов, А. Церкви города Симбирска : (историко-археологическое описание) : В память 250-летия города. – Вып. 1 : Церкви подгорныя. – Симбирск : Типо-литогр. А. Т. Токарева, 1898. – С. 45).

- см.: К возстановлению Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1916. – 24 авг. (№ 2688). – С. 2.

- см.: К возстановлению Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1916. – 11 сент. (№ 2701). – С. 2.

- см.: К возстановлению Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1916. – 17 сент. (№ 2705). – С. 2.

- см.: Архиерейския служения и рукоположения : [освящение храма Петра и Павла] // СЕВ. – 1916. – № 9 (окт.). Отд. неоффиц. – С. 371.

- см.: Освящение Петропавловской церкви // Симбирянин. – 1916. – 20 сент. (№ 2707). – С. 3.

- «Конечно, приятно и легко бывает говорить рабочим, крестьянам и солдатам, приятно и легко бывало наблюдать, как после Октябрьского переворота революция шла вперёд…». Источ.: Доклад на заседании ВЦИК 24 февраля 1918 г. // В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Изд. 5. – Москва : Политиздат, 1974. Том 35 : Октябрь 1917 – март 1918. – С. 377.

- см.: Ходатайство о закрытии церквей : [возбуждено ходатайство перед областью о закрытии Троицкой и Петропавловской церквей, ввиду их крайне ветхого состояния] // Пролетарский путь. – 1929. – 12 окт. (№ 237). – С. 5.

- см.: Рыжков, Н. Разобрать Петропавловскую церковь : Здание церкви представляет прямую опасность для населения // Пролетарский путь. – 1929. – 15 дек. (№ 290). – С. 3.

- см.: Шенин, А. Церковь в подгорье не нужна // Пролетарский путь. – 1929. – 21 дек. (№ 295). – С. 3.

- см.: Сведения в Средневолжское Краевое Административное Управление о действующих и закры тых религиозных обществ[ах] и церкв[ах] по городу Ульяновску и районам Ульяновского округа на 1 апреля 1930 года и на 20 июня 1930 года. 17 февраля – июль 1930 г. // ГАУО. Ф. Р-1050 (Административный отдел исполнительного комитета Ульяновского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Ульяновск Ульяновского округа Средневолжской области). Оп. 1. Д. 116. ЛЛ. 68–69, 113.

- см.: Материалы о снятии колоколов и закрытии церквей в г. Ульяновске (протоколы, выписки из протоколов, список церквей). 15 декабря 1929 г. – 3 июня 1930 г. // ГАУО. Ф. Р-634 (Исполнительный комитет Ульяновского городского Совета народных депутатов г. Ульяновск Ульяновской области). Оп. 1. Д. 278. Л. 66.

- см.: Документы о закрытии Петропавловской церкви города Ульяновска (протоколы, опись имущества, списки священнослужителей и верующих, заявления, акты, переписка. 6 июля 1922 г. – 25 января 1930 г. // ГАУО. Ф. Р-1050 (Административный отдел исполнительного комитета Ульяновского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Ульяновск Ульяновского округа Средневолжской области). Оп. 2. Д. 3. Л. 22.

- см.: 1) Дело о закрытии церквей в Ульяновске. 14 апреля 1932 г. – 2 апреля 1934 г. // ГАУО. Ф. Р-634 (Исполнительный комитет Ульяновского городского Совета народных депутатов г. Ульяновск Ульяновской области). Оп. 1. Д. 682. Л. 13; 2) Протоколы заседаний малого президиума горисполкома с приложениями к ним (доклад, резолюции). 11 января 1932 г. – 29 августа 1932 г. // ГАУО. Ф. Р-634 (Исполнительный комитет Ульяновского городского Совета народных депутатов г. Ульяновск Ульяновской области). Оп. 1. Д. 607. Л. 94.

- см.: Симбирск-Ульяновск : краевед. справ.-путеводитель / сост. В. Н. Ильин. – Ульяновск : Симб. кн., 2001. – С. 62.

- см.: Решение горсовета г. Ульяновска № 701 от 6 июня 1985 г.

«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте

Воспоминания, 20.1.202621 января 1924 года умер Ленин. Дворец книги показал газеты того времени

События, 21.1.1924Номер «Ульяновской правды» с Указом об образовании Ульяновской области

События, 19.1.1943